Recebido: 4.dez.2023

• Aceito: 30.set.2024

• Publicado: 20.dez.2024

Recebido: 4.dez.2023

• Aceito: 30.set.2024

• Publicado: 20.dez.2024

A (re)organização territorial da

Amazônia a partir das ferrovias

The territorial (re)organization of the Amazon based on the railroads

|

Rogério Rego Miranda[1] |

|

|

Resumo: O presente artigo analisa como a transformação da geografia global da soja e o consequente redesenho das rotas de comercialização da commodity encontram interesses e frentes especulativas previamente estabelecidas nas regiões de fronteira, gerando disputas e estratégias de sujeitos locais e regionais que buscam adaptar-se e responder a estes processos globais, a partir dos limites da sua agência em relação a eles. A primeira seção explora como, além dos determinantes globais, a definição dos projetos logísticos tem sido moldada por disputas entre oligarquias locais em dinâmica altamente especulativa, configurando o que denominamos de “Guerra das Rotas”. Na segunda seção, analisamos como essas disputas, embora imprevisíveis e especulativas, revelam uma “Razão Logística”, alinhada à racionalidade neoliberal, que domina a relação entre os agentes do agronegócio e o Estado brasileiro. Essa “lógica das práticas”, resultante do confronto na reconfiguração das rotas, busca continuamente moldar o Estado a serviço dos interesses empresariais rurais. O artigo conclui propondo pistas para superar essa lógica por meio de agendas participativas de infraestrutura.

Palavras-chave: infraestrutura logística; soja; racionalidade neoliberal.

Abstract: This article analyzes how transformation of the global geography of soy and the subsequent retracing of trade routes for this commodity encounters previously established interests and speculative flows in frontier regions, generating disputes and strategies for local and regional actors that seek to adapt and respond to these global processes as they are able. The first section explores how in addition to global determinants, logistics projects have been defined by disputes between local oligarchies in highly speculative dynamics that configure what we call the “War of Routes.” The second section analyzes how these unpredictable and speculative disputes reveal a “logistics rationale” aligned with the neoliberal rationality that dominates the relationship between agribusiness agents and the Brazilian government. This “logic of practices” resulting from confrontation as routes are reconfigured continually tries to mold the government in order to serve agribusiness interests. We conclude by proposing ways to overcome this logic through participatory infrastructure agendas.

Keywords: logistics infrastructure; soy; neoliberal rationality.

Introdução

Muitos trabalhos importantes e de grande relevância sobre a Amazônia discutiram essa região enfatizando a sua organização espacial de caráter ribeirinho e/ou a partir da dinâmica das rodovias (Becker, 1990, 1997, 2004; Corrêa, 1987, 2001; Porto-Gonçalves, 2001; Oliveira, 2000; Silva, 2006; Trindade Jr., 2005, 2006, 2010; Trindade Jr.; Tavares, 2008), alçando mostrar a sua diversidade geográfica e as transformações pelas quais vem perpassando, as quais imprimem ao espaço regional uma simultaneidade de temporalidades e espacialidades que coexistem.

Nessa perspectiva, entende-se que entre esses “mundos” que se (des)encontram, um outro tem uma grande relevância à geografia amazônica, qual seja, aquele construído ao longo das ferrovias, cujas paradas deram origem às colônias agrícolas e/ou às cidades de pequeno e médio porte. Essa dinâmica espacial foi explorada por alguns autores de maneira pontual (Marin, 2002; Conceição, 1990, 2002; Cruz, 1955, 1958, 1967; Lacerda, 1992, 2006; Miranda, 2009; Penteado, 1967).

Neste artigo, objetivou-se compreender a importância da ferrovia na organização territorial da Região Amazônica, considerando momentos diferentes de sua história recente, assim como as intencionalidades político-econômicas que atravessam a via férrea. Desta forma, destaca-se neste artigo três períodos distintos, mas articulados dialeticamente, na composição geográfica da Amazônia.

No primeiro momento, referente ao final do século XIX até o início de 1960, com o intento de modernizar a Amazônia e construir um meio de circulação para escoar os produtos agrícolas e, principalmente, extrativistas, construiu-se a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (1912-1972), a Estrada de Ferro Bragança (1883-1965) e a Estrada de Ferro Tocantins (1885-1974).

No segundo período, entre 1960 e 1980, há uma relativa estagnação da ferrovia como meio de circulação, em função da construção e/ou ampliação das rodovias federais e estaduais.

E, por fim, no terceiro momento, referente ao contexto atual, as estradas de ferro ganharam importância, ao compor um projeto de circulação intermodal, com vistas a garantir eficiência e rapidez ao transporte de commodities, com destaque para a soja e os diversos minérios existentes na Amazônia. Desta feita, foi construída a Estrada de Ferro Carajás (inaugurada em 1985), a Estrada de Ferro do Amapá (funcionando desde 1957), a Estrada de Ferro Jari (de 1979 até o presente momento), a Estrada de Ferro Trombetas (colocada em funcionamento em 1978) e a Estrada de Ferro Norte-Sul (iniciada em 1987).

Essa periodização indica a importância da ferrovia, ao lado da via fluvial e rodoviária, no processo de organização e transformação regional em face de sua inserção na economia nacional-global.

Circulação e território: alguns apontamentos teóricos

É determinante considerar primeiramente que a ferrovia, como uma infraestrutura no capitalismo, fornece as bases materiais e imateriais à circulação de toda ordem. Como advertem Werner e Brandão (2019), parte da riqueza social é direcionada para esses meios “indiretos” de produção, com vistas à construção de sistemas de provisão para viabilizar o processo de circulação e de reprodução social.

Com efeito, as infraestruturas, dentre elas as ferrovias, desenvolvem um ambiente construído e estruturam a configuração espacial de longa duração que permite a rotação de capitais, contudo, contraditoriamente, essas infraestruturas produzem “paisagens encrustadas em um período para que em outro se transforme em barreira à circulação em um novo ciclo posterior de produção do espaço social” (Werner; Brandão, 2019, p. 288), logo, há “processos de valorização e de desvalorização dos quadros espaciais produzidos a cada rodada de acumulação ou investimentos em determinada paisagem” (Werner; Brandão, 2019, p. 288).

Para os autores citados, a produção social do espaço capitalista necessita da circulação de excedente, ao passo que permanece concentrada em locais selecionados, em outras palavras, precisa de fixos (infraestrutura) para possibilitar os fluxos (informações, pessoas, mercadorias, etc.).

Para esse fim, a infraestrutura destinada à circulação é construída em pontos específicos do território, tendo em vista o desenvolvimento desigual do capitalismo.

Destarte, a ferrovia, bem como outros meios de transporte, corresponde a um capital fixo cuja peculiaridade da forma de circulação reside no fato de que continua a circular como valor na medida em que persiste materialmente contido nos limites do processo de produção como um valor de uso (Werner; Brandão, 2019).

Em segundo lugar, é salutar compreender que a circulação, de acordo com Harvey (2005), apresenta dois aspectos, a saber: o movimento de mercadorias do local de produção ao local de consumo; e o custo relativo ao tempo de consumo e às mediações sociais fundamentais para que haja o consumo da mercadoria produzida. O primeiro aspecto integra o processo produtivo, logo, gera valor; enquanto o segundo é um custo necessário de circulação, embora não gere valor, assim, é deduzido do excedente, visto que o capitalista precisa pagar.

Os meios de transporte necessários à circulação, por serem constituídos de capital imobilizado, apresentam leis especificas de realização, visto que se originam do fato do transporte ser produzido e consumido simultaneamente no momento do seu uso. Assim, apesar da indústria do transporte potencialmente gerar mais-valia, o capital geralmente não é atraído para a sua produção, a não ser que situações favoráveis sejam ofertadas a ele, daí o Estado ser o principal produtor das infraestruturas de transporte (Harvey, 2005).

O custo do transporte, a capacidade de volume transportado, a amplitude territorial alcançada pelo meio de transporte e a capacidade de coleta em distintos locais e de envio para locais mais longínquos impactam diretamente nos preços das matérias-primas e de bens acabados, assim, prima-se pelo melhoramento tecnológico dos transportes para a consequente redução dos custos de circulação que, por sua vez, reduz o preço dos elementos do capital constante e expande geograficamente o mercado (Harvey, 2005).

Nesse contexto, é fundamental o aperfeiçoamento do transporte, bem como a sua ampliação no âmbito global, com vistas a conectar os diversos pontos do planeta e viabilizar a circulação de mercadorias em um tempo cada vez mais reduzido, isso porque, para a acumulação ocorrer, é imperativo a superação das barreiras espaciais, contribuindo assim para que o produto seja consumido em mercados distantes e em quantidades crescentes. Assim, a redução nos custos de realização e circulação “ajuda a criar espaço novo para a acumulação de capital. Reciprocamente, a acumulação de capital se adianta a ser geograficamente expansível, e faz isso pela progressiva redução do custo de comunicação e transporte” (Harvey, 2005, p. 50).

O acesso aos novos mercados, fontes de matérias-primas e oportunidades para o emprego de força de trabalho sob relações sociais capitalistas, resulta na elevação do tempo de giro do capital, a não ser que exista o aperfeiçoamento na velocidade de circulação. Isso porque o tempo de giro de um dado capital é inversamente proporcional ao rendimento anual da mais-valia. Deste modo, a redução no tempo de circulação eleva a produção do excedente e massifica o processo de acumulação, isso porque o “aumento da ‘velocidade de circulação do capital’ contribui para o processo de acumulação” (Harvey, 2005, p. 50).

Destarte, o mais relevante não é a posição do mercado no espaço e sim a velocidade com a qual ele pode ser alcançado, e por esse motivo há um estímulo em relação à redução do tempo de circulação, pois impactaria no período de movimentação da mercadoria.

Com efeito, a necessidade de redução dos custos e do tempo do movimento, como um imperativo da acumulação, incide sobre a necessidade de “anular o espaço pelo tempo” (Marx, 1973, p. 539 apud Harvey, 2005, p. 51), em virtude do anseio por desobstruir toda e qualquer barreira geográfica com vistas à realização da troca e, assim, expandir o mercado em âmbito planetário.

Esse processo de anulação do espaço pelo tempo, em parte, é compensado pelo sistema de crédito, responsável por viabilizar a expansão geográfica do mercado mediante a continuidade no emprego do capital no ínterim entre o momento da produção e o seu consumo em locais longínquos, o qual gera um intervalo de tempo para o giro do capital.

No intuito de reduzir esse tempo de giro e os custos de circulação, há a aglomeração da produção em determinados centros urbanos. “A ‘anulação do espaço pelo tempo’ se realiza, nesse caso, pela localização ‘racional’ das atividades, uma em relação às outras, a fim de reduzir, em particular, os custos de movimentação dos produtos intermediários” (Harvey, 2005, p. 52).

Um terceiro aspecto a respeito da circulação se refere à advertência tecida por Vallaux (1914), ao ressaltar que geralmente se interpreta a circulação como um fenômeno eminentemente econômico, em face da sua íntima relação com a troca tecida entre determinados locais, a partir de necessidades sociais. Contudo, há igualmente uma intencionalidade política, particularmente do Estado, no sentido de construir as redes de transporte com o propósito de controle territorial, ainda que a justificativa seja econômica.

Diante disso, é inconcebível que uma forma de circulação artificial, como a ferrovia, surja espontaneamente ou de interesses unicamente privados, isso porque é necessário “um pensamento coletivo e uma força social capaz de fazer e manter a estrada” (Vallaux, 1914, p. 269) que adviria da sociedade política. Em outras palavras:

A circulação terrestre tem um caráter político, mesmo quando tem objetivos puramente econômicos. A razão mais forte é uma das manifestações externas da atividade do Estado, quando ele pretende transmitir o pensamento e a vontade coletiva em todos os pontos de um território e quando coloca em movimento, para fins de ataque e defesa, a riqueza nacional e as forças militares. Em uma palavra, a circulação política se mistura na terra com quase todos os fenômenos gerais da circulação econômica, o que não impede que a circulação tenha, em geral, seus próprios traços e suas próprias formas particulares. (p. 272)

Por fim, Arroyo (2015) destaca que no mundo globalizado a circulação se alarga em termos planetários, o que reforça o controle sobre os fluxos, visto que nenhum movimento é totalmente livre, pois comumente há uma instância de supervisão, de regulação, de normas as quais a circulação deve se submeter, assim, cria-se mecanismos (a exemplo de legislações) que ora potencializam os fluxos, ora os vigiam e, se necessário, os impedem, o que ocorre no âmbito territorial, por exemplo, nas fronteiras dos países.

Esse controle territorial sobre a circulação é exercido há tempos pelos governos, isso porque, de acordo com Gottman (1952), a circulação é uma das condições para que um dado produto oriundo da natureza se torne um recurso, ou seja, a exploração de um determinado artigo não é suficiente para a acumulação, visto que é importante também o seu deslocamento para que tenha utilidade econômica.

Nas palavras de Gottman (1952, p. 162), “não pode haver recurso sem que haja a possibilidade de produção conhecida, seja ela a de deslocamento. (...) Deslocamento na ordem natural, troca na ordem social, a ideia de recurso no espaço organizado e diferenciado exige movimento, circulação”. Em seguida o autor argumenta que:

Os recursos exercem, desta forma, uma influência sobre a política pela maneira com a qual eles são distribuídos. A potência política de uma nação dependerá assim das faculdades de deslocamento no espaço e de deslocamento no interior dos ciclos naturais dos quais ela dispõe. Essas faculdades recairão em grande parte, em termos concretos, na organização da circulação (o que fará da posição do território um recurso importante, dentre todos, para quem souber explorá-lo) e nas técnicas em geral. (p. 187)

Assim, Gottman (1952) aponta para a compreensão do recurso como um definidor da política, sendo a própria posição territorial um recurso central, tendo em vista o grau, a frequência, a densidade e o alcance das articulações/interações que permitem estabelecer no espaço, outrossim, “a importância do espaço no esforço de deslocamento pôde criar o sentimento de que possuindo mais ‘lugar ao sol’, se tornaria mais potente, tornando possível ir mais longe e dominar os outros” (Gottman, 1952, p. 188).

Esse território, como um recurso imponente em face das condições espaciais que apresenta para a realização da circulação hoje, ganha um componente técnico, uma vez que os territórios mais adensados tecnicamente (ferrovias, aeroportos, rodovias, infovias, dentre outros), em função de interesses econômicos e políticos, participam mais ativamente das redes econômicas globais, pelas quais atravessam os principais fluxos de pessoas, mercadorias, informações, ordens, recursos, entre outros.

Com a expansão capitalista e a ampliação dos transportes, há um processo induzido por grandes empresas globais, com anuência dos estados, da especialização dos lugares, sem que precisem produzir tudo para a sua reprodução, concorrendo para uma crescente divisão territorial do trabalho, ao passo que há também um maior intercâmbio entre os lugares, em uma escala planetária (Arroyo, 2015). Assim,

à medida que o movimento se estende, a diferenciação dos lugares aumenta, gerando novas valorizações e desvalorizações. A especialização produtiva pode acarretar a desvalorização de certas áreas em favor das que acolhem o desenvolvimento de novas atividades ou a modernização de outras já instaladas. (p. 41)

Arroyo (2015) salienta ainda que essas redes técnicas (a exemplo das ferrovias), ao fazerem parte dos meios de produção, alavancam a expansão da produção em consonância com os interesses capitalistas e promovem o processo de valorização do espaço. Nesse sentido, os lugares mais dotados dessa infraestrutura serão mais disputados pelas empresas, contribuindo para a existência de uma hierarquia dos lugares. Destaca-se ainda que essas redes são atravessadas por relações de poder, visto que as vias de circulação são “entendidas como linhas de poder estratégico que configuram os territórios; e a participação do Estado é considerada central no traçado, construção e gestão da infraestrutura de transporte” (Arroyo, 2015, p. 42-43).

A reordenação territorial e o projeto de modernidade a partir das ferrovias na Amazônia oriental

Com a intenção de destacar as ferrovias como um importante eixo de organização/conexão/transformação territorial amazônico, realizou-se uma apresentação analítica da introdução das vias férreas ao longo de momentos histórico-geográficos de (des)continuidades econômico-políticas em âmbito regional.

A locomotiva havia se tornado um dos principais meios de integração das cidades e países na Europa após a Revolução Industrial, período em que a tecnologia do ferro obteve grandes avanços. Acerca desse processo, Hobsbawm (2002), ao discutir sobre a unificação econômica mundial, mediante a expansão do mercado, ao menos daqueles países mais industrializados europeus, no período de 1848 a 1875, aponta que esse mercado se amplia em virtude dos avanços tecnológicos na área de comunicação (telégrafo) e transporte (navio a vapor e ferrovia).

Com relação a essa logística, o autor mostra que a ferrovia teve uma grande importância, pois a locomotiva se destacava pelo aumento da velocidade dos fluxos e pela extensão que ela alcançava na Europa, nos Estados Unidos e em alguns países do mundo, como o Brasil. E nas palavras de Hobsbawm (2002, p. 86), “o penúltimo quarto do século XIX era, em termos quantitativos, a primeira autêntica idade das estradas de ferro”. Entretanto, como ele mesmo observa, em termos gerais, as redes de troncos ferroviários continuavam suplementares à navegação internacional. Isto porque a via férrea, no âmbito econômico, tinha por objetivo a interligação entre uma dada área produtora de bens primários e um porto, no qual esses produtos faziam o transbordo para uma área industrializada do mundo, fato que ocorre no Brasil com o café e, na Amazônia, com a castanha-do-pará e o látex, sendo a ferrovia da Zona Bragantina, no nordeste paraense, o diferencial, pois servia para o escoamento de cultivos agrícolas até o mercado de Belém.

De acordo com Silveira (2003), no Brasil foi elaborado o Decreto no 101, de 31 de outubro de 1835, ainda no Império, que expunha a importância da construção de uma rede ferroviária, o que foi levado a cabo pela Lei no 641, de 26 de julho de 1852, que deu início às inversões nas construções férreas, isto porque concedia às empresas uma zona de 33 km, juros de 5% sobre o capital empregado (o qual foi posteriormente expandido para 9%), a exploração dos recursos naturais existentes ao longo da ferrovia, além de isenção de impostos para os equipamentos importados.

Fato que atraiu capitais para a execução do empreendimento, com a construção de estradas de ferro que articulassem a capital do Império às províncias mais proeminentes no âmbito econômico, quais sejam, São Paulo, Minas Gerais, entre outras. Entretanto, poucas companhias investiram no setor e, no início do Brasil República, existiam apenas 9.076 km de linhas. Com a maior participação do país na economia mundial, mediante as suas exportações, especialmente do café, investe-se mais na criação de uma rede ferroviária ligada aos portos, a partir do século XIX (Silveira, 2003).

Assim, a introdução da via férrea foi motivada pelos interesses da classe dos fazendeiros cafeicultores, alcançando eficiência na circulação da produção e participação política. Deste modo, em 1852, o governo autorizou a construção da estrada de ferro no Brasil, iniciando a modernização do país a partir da ferrovia (Lacerda, 1992).

A circulação pelas estradas de ferro se tornou um pressuposto da produção, em virtude deste meio de transporte colocar a “circulação material como um fator da produção na medida em que a circulação social significa a totalidade do ato de troca” (Lencioni, 1985, p. 36). Destarte,

as estradas de ferro passaram a diferenciar os valores adicionais às mercadorias, não no âmbito do processo imediato de produção, mas no processo geral de produção no momento em que tornaram possível a transformação de uma mercadoria potencial, o café produzido cada vez mais distante do porto exportador, em mercadoria real para o mercado de consumo mundial. A mercadoria café no porto de Santos tendia a se apresentar para o mercado mundial com um preço homogêneo indiferente à distância do local de produção. (p. 36-37)

Na Amazônia, especificamente, a introdução desse meio de transporte se deu entre 1870 e 1880. Suas construções mais importantes foram: a Madeira-Mamoré, ao longo dos rios Madeira e Mamoré (fronteira com a Bolívia), cujo principal objetivo era ligar as áreas produtoras de látex e, assim, escoar essa produção; a Estrada de Ferro Tocantins, interligando Tucuruí (antiga localidade de Alcobaça) a Jatobal, cujo plano era articular Belém à capital goiana, de forma a viabilizar o acesso aos minérios paraenses; e a Estrada de Ferro Bragança (EFB), com uma extensão de 247 km (Marin, 2002).

Assim, a seguir, irá se discutir cada uma dessas ferrovias, entrementes, o debate central se refere ao processo de reordenamento territorial que imprimem à Região Amazônica.

Estrada de Ferro Bragança (EFB)

No anseio de modernizar e levar o “progresso” a Bragantina,[2] introduziu-se na região um dos símbolos destes ideais na época, a locomotiva a vapor, ícone tecnológico do século XIX que antes mesmo da implementação da colonização na área já era pensado, por representantes políticos da Província do Grão-Pará, como meio de transporte a ser utilizado para integrar os núcleos agrícolas e escoar a produção até Belém.

Diferentemente de São Paulo, a introdução da ferrovia na Bragantina, embora almejasse integrar os núcleos agrícolas, transportava produtos sem grande repercussão econômica no mercado internacional; ao contrário, a lógica produtiva se pautava no mercado regional, ou melhor, na consolidação deste.

A estruturação deste mercado interno foi produzida a partir da potencialização da sociedade mercantil já existente na época, com base na recuperação da economia amazônica por meio do extrativismo, entre 1840 a 1880, havendo um aumento considerável de embarcações (com destaque ao navio a vapor) e de produtos transportados por meio do Porto de Belém, proporcionando uma revolução no comércio, especialmente da borracha. Nessa época, havia, também, a presença dos regatões que, após a proibição de circulação, continuaram na clandestinidade (Marin, 2002).

Esse mercado interno ganhou força, igualmente, pela produção efetuada nas colônias agrícolas cujos produtos eram vendidos em Belém e nas estações de parada do trem, ponto de encontro de pessoas e troca de mercadorias.

Tendo em vista a formação desse mercado regional, fortaleceu-se a produção advinda pelos rios, mas, também, nas terras altas da Bragantina, onde se introduziu a Estrada de Ferro Bragança, objetivando-se, como já foi dito anteriormente, a integração dos pontos de produção agrícolas criados pela Província e, por conseguinte, a circulação dos cultivos até Belém, que centralizava os fluxos produtivos nesse período.

As colônias agrícolas, ao longo da região estudada, antes da introdução da via férrea, estabeleciam a comunicação com a capital paraense por meio dos rios, tornando bastante dificultosa a circulação das pessoas e dos produtos, problema que seria sanado, em parte, pela construção da ferrovia. Esta, uma vez estabelecida, desarticulou, embora não totalmente, o padrão de organização rio-várzea-floresta proposto por Porto-Gonçalves (2002) no sentido de explicar a dinâmica socioespacial amazônica.

A construção da Estrada de Ferro Bragança iniciou-se em 1883, e a conclusão da primeira parte da obra, que ligou Belém a Benevides, levou aproximadamente um ano. Nos anos subsequentes, seus trilhos iam chegando aos mais longínquos lugares. Em 1886, a ferrovia alcançava a colônia do Apeú, estendendo-se, posteriormente, ao trecho mais central da Bragantina. Em função de uma situação financeira pouco favorável ao governo do Pará, a construção da via férrea foi acontecendo mais lentamente, chegando apenas em 1893 a Castanhal; em 1897, a Jambú-Açu; em 1903, ao Livramento; em 1907, a Capanema; e, finalmente, em 1908, a Bragança (Penteado, 1967).

Como percebe-se, nesse momento há uma colonização efetiva da Bragantina que, embora tenha sido efetuada de modo precipitado, rápido e improvisado (Penteado, 1967), proporcionou a produção de um espaço ímpar na realidade amazônica, demarcado pela grande imigração nordestina e pela introdução de uma agricultura familiar e diversificada, desenvolvida nos vários núcleos agrícolas que margeavam a ferrovia, em pleno funcionamento na época, dando origem ao “campesinato bragantino” (Hébette, 2004).

Com relação a esta via férrea, é bom salientar que ela foi construída a partir do financiamento relativo ao extrativismo da borracha, tendo em vista que parte dos excedentes do comércio gomífero, ligados aos impostos, foi direcionada aos cofres públicos, transformada, por conseguinte, em investimentos de infraestrutura na Bragantina, contribuindo tanto para a imigração estrangeira e nordestina quanto para a construção da Estrada de Ferro de Bragança, instaurando um padrão de organização socioespacial pautado na cidade-estrada-colônia, em virtude da inter-relação existente entre a cidade de Belém, área de polarização dos fluxos de mercadorias, pessoas e investimentos; na Estrada de Ferro Bragança, meio de circulação das mercadorias, pessoas e informações; e nas colônias, onde os camponeses produzem seu espaço de vivência.

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFM-M)

Embora a Estada de Ferro Bragança e a Estrada de Ferro Tocantins estejam ligadas ao contexto da economia gomífera amazônica por questões específicas, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré esteve mais diretamente atrelada a essa economia, pois foi construída exatamente para o escoamento do látex.

Essa economia da borracha se desenvolve no momento em que o látex retirado da árvore de seringueira,[3] prática comum entre os nativos, ganha grande valorização no mercado internacional. Isso acontece, especialmente, entre 1840 e 1910, em decorrência do fato de a Revolução Industrial implementar uma série de avanços técnicos, dentre eles, a vulcanização da borracha, matéria-prima utilizada na produção de determinados produtos industrializados, como na fabricação de pneumáticos.

Nesse momento, a organização socioespacial da Amazônia caracterizava-se principalmente em função das atividades econômicas desempenhadas por uma grande valorização do rio (circulação e alimentação), da várzea (cultivo, por exemplo, da juta) e da floresta (extrativismo, sobretudo da borracha). Essa relação está materializada na rede urbana regional que “não é mais do que a cristalização no espaço do sistema de ‘aviamento’, que se tem um padrão de circulação marcado pela rede de drenagem regional, assumindo assim uma forma dendrítica” (Corrêa, 2001, p. 48), cujas principais cidades correspondem a Belém e Manaus.

Entretanto, vinculada a esse padrão de organização se desenvolve a ferrovia Madeira-Mamoré, cuja construção teve início em 1877 e objetivava interligar Porto Velho (RO) a Guajará-Mirim (RO), para o escoamento da goma existente na porção limítrofe do Brasil com a Bolívia e ao norte do estado do Amazonas.

Ela fora idealizada no ano de 1869 e a concessão de sua construção foi passada para a empresa Madeira-Mamoré Railway Co. Ltda., presidida e criada por George Earl Church, pelo governo Imperial brasileiro, no ano de 1870. As cláusulas desse acordo disponibilizaram uma exclusividade de cinquenta anos para a construção e posse da ferrovia, além de benefícios de servidão e mineração e um controle territorial de uma área de 1.394 km2 nos arredores da linha férrea (Hardman, 2005).

A sua construção mobilizou uma forte migração de mão de obra, que era subdividida entre os trabalhadores qualificados (administradores, engenheiros, entre outros) e os não qualificados. Nesse último grupo, entre os nativos e os estrangeiros, o contrato de trabalho era igual ao dos seringueiros da Amazônia (sistema de aviamento), e os indivíduos estavam sujeitos a condições bastante insalubres e doenças (especialmente a febre amarela), o que resultou em diversas mortes de operários, daí a via férrea ser denominada ferrovia do diabo (Hardman, 2005).

Esta ferrovia enfrentou diversas dificuldades de execução no século XIX e, quando finalmente foi concluída, em 1912, coincidiu com o período em que a economia da borracha entrou em colapso, assim, deixou de ser um projeto economicamente viável e, com o passar dos anos, foi cedendo lugar às rodovias, fazendo parte apenas do imaginário regional (Hardman, 2005).

A construção da ferrovia, por sua vez, possibilitou a colonização de uma vasta área do interior amazônico, e em suas paradas surgiram povoados, depois elevados à condição de cidades, entre elas Porto Velho, fundada em 1907.

Estrada de Ferro Tocantins (EFT)

A Estrada de Ferro Tocantins foi criada no sudeste paraense, sub-região amazônica que apresenta uma singularidade quanto ao contexto da economia da borracha. Isso porque, nesse momento em que o látex se encontrava valorizado no mercado internacional, havia privilégio de sua exploração e, em menor proporção, da castanha-do-pará.

Entretanto, nessa porção geográfica paraense a goma era retirada de árvores de caucho, as quais deveriam ser derrubadas para a extração do produto, havendo uma baixa produtividade em relação a outras áreas amazônicas, e a borracha, então, começa a ser explorada já no final do apogeu da economia gomífera. Logo a castanha passa a ser bastante utilizada economicamente nas primeiras décadas do século XX, sendo uma atividade inicialmente interessante para o “desafogo” da crise vivenciada em virtude do declínio da borracha (Emmi, 1999).

Os castanhais eram de propriedade particular e, em sua grande maioria, terras públicas da esfera municipal e federal, disponibilizadas em forma de arrendamento àqueles que tivessem interesse em explorar a área. A coleta e negociação da castanha era voltada principalmente, na época, ao mercado externo dos Estados Unidos e da Inglaterra. Sua negociação estava pautada nos mesmos padrões de comercialização da borracha, sendo feita por meio de casas aviadoras e de firmas exportadoras, que tinham o monopólio da venda (Dias, 1959).

O transporte da castanha ocorria sobretudo pela rede hidrográfica do Araguaia-Tocantins, especialmente nos períodos de cheias, ficando extremamente difícil sua navegabilidade nos meses de estiagem (nessa estação, que vai de julho a dezembro, o produto em destaque ficava geralmente armazenado), além de apresentar trechos encachoeirados.

Para transpor esses obstáculos, foi construída em 1894 a Estrada de Ferro Tocantins (EFT) que, com seus 115 km, contornava a margem esquerda do rio Tocantins, e seguia de Jatobal (vilarejo à época pertencente a Marabá e que foi submerso pelo represamento feito pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí) para Alcobaça (atualmente Tucuruí), e de lá os produtos extrativistas seguiam até Belém pelos rios (Dias, 1959).

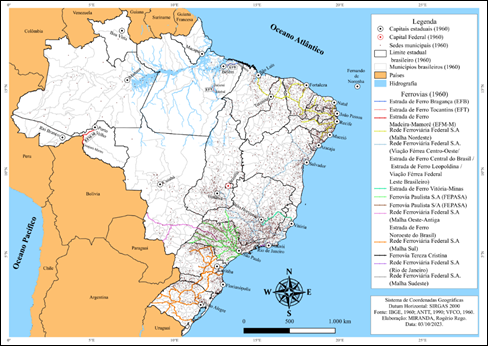

As estradas de ferro e a formação territorial da Amazônia oriental antes de 1970

O Mapa 1 especializa as ferrovias existentes no Brasil na década de 1960, mas destaca as três ferrovias existentes na Amazônia, quais sejam: EFB (nordeste paraense), EFT (sudeste paraense) e EFM-M (porção meridional da Amazônia).

Embora constituam uma rede ainda bastante precária, como salienta Silva (1954), pois não são articuladas entre si nem com as demais ferrovias do Brasil, as vias férreas representam um projeto territorial no âmbito estatal.

Isso porque a EFB e a colonização da zona bragantina foram desenvolvidas a partir dos recursos financeiros da borracha, cujos montantes convertidos em impostos foram utilizados pela elite agrícola em declínio, mas que ainda ocupava os cargos políticos da província paraense, para permanecer com seu status quo. A EFT viabilizou a circulação da castanha durante o ano inteiro e consolidou o poder político da elite castanheira no governo, por resolver um problema de fluxo de mercadorias que poderia levar posteriormente a uma crise econômica periodicamente, ou seja, nos momentos de estiagem do rio Tocantins e Itacaiúnas, ocasionando um problema igualmente político, em razão do possível questionamento da ação do Estado; e, por fim, a EFM-M favoreceu a colonização do interior da Amazônia, ampliando a presença mais concreta do Estado nessas áreas, contribuindo inclusive para anexação do Acre ao Brasil, visto que umas das cláusulas do acordo bilateral entre Bolívia e Brasil era exatamente a construção de uma via férrea que pudesse favorecer a ambos.

Destarte, a implantação das ferrovias na Região Amazônica, assim como no restante do país, teve um componente econômico, mas igualmente político, alinhado aos interesses das elites regionais e/ou do Estado brasileiro no intuito de consolidar e integrar seu território nacional, com vistas a melhor controlá-lo em termos da apropriação, exploração e circulação dos seus recursos, os quais eram voltados, geralmente, ao mercado externo.

Esse processo se aprofunda após a década de 1960, em que os territórios nacional e regional são dotados de redes técnicas articuladas entre si, com a intenção de ampliar e conectar as áreas de exploração e reduzir o tempo de circulação, mediante a introdução de transportes mais rápidos e eficientes, com a capacidade de escoamento cada vez maior e com um grau de alcance territorial planetário, com introdução de um sistema de transporte intermodal, no qual as ferrovias são articuladas a rodovias e portos, que funcionam como portas de entrada e saída de mercadorias de toda ordem, mas, no caso amazônico, sublinha-se as commodities, em destaque a soja e os minérios, sobretudo de ferro.

Mapa 1 – Rede ferroviária brasileira, 1960

Fontes: IBGE, 1960; ANTT, 1990; VFCO, 1960.

Processo de transição para a modernização da Amazônia a partir das rodovias

A partir da segunda metade da década de 1960, evidencia-se concretamente a mudança de padrão de organização territorial da Amazônia, momento em que a Estrada de Ferro Bragança é desativada, mais especificamente em 1965,[4] além das demais, como a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que teve sua desativação em 1972 e a Estrada de Ferro Tocantins em 1974, para ceder lugar à rodovia, seguindo o modelo de circulação proposto na escala nacional.

Do ponto de vista histórico-geográfico, Silveira (2003) mostra essa mudança do padrão de circulação ferroviário para o rodoviário no território brasileiro, indicando que ao final do século XIX os juros concedidos às empresas construtoras das ferrovias eram altos, o que fez o governo comprar grande parte das linhas ferroviárias.

Entretanto, o Estado não querendo a responsabilidade administrativa das ferrovias começou a arrendar muitas delas para companhias, em sua grande maioria estrangeiras. Assim, entre 1889 e 1930, há o domínio dos governos federal e estadual sobre as ferrovias, ou seja, em 1889 existiam no Brasil 34 empresas ferroviárias administradas pelo poder público, em 1941, o Estado aumenta sua propriedade para 61, sendo que 41 eram arrendadas, e, em 1930, das 68 empresas públicas, 16 foram arrendadas. A década de 1930 representa o início da estagnação ferroviária brasileira, pois é o começo do modelo rodoviarismo-automobilístico no Brasil, pelo fato de o Estado entender ser a forma mais eficaz de integrar com rapidez o mercado nacional, além da indústria que estava está se desenvolvendo (Silveira, 2003).

No período da década de 1930, ainda havia o predomínio das ferrovias sobre as rodovias no Brasil, que apresentava a maioria da população rural e a economia agroexportadora. Mas a partir desse momento observa-se gradualmente a introdução de outra lógica de organização do território nacional, pois “no futuro do Brasil caberia ao modal rodoviário papel de destaque nesse processo, alicerçado pelo binômio industrialização-urbanização com a incorporação gradativa de variáveis relativas à expansão da fronteira agrícola e ao deslocamento espacial da força de trabalho” (Huertas, 2013, p. 14).

Esse projeto é levado a cabo pelos governos de Getúlio Vargas (1930-1945), que institui o Plano Geral de Viação Nacional, em 1934, que claramente prioriza o setor rodoviário, mediante a criação de órgãos competentes e a abertura de estradas, além de um Fundo Rodoviário Nacional.

No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960) não é diferente, continua o incentivo e a abertura de estradas de rodagem, especialmente com a construção de Brasília. Fato que se manteve no regime militar (1964-1985) e ganhou um contorno cada vez mais geopolítico em virtude da necessidade de integrar e ocupar o território nacional mediante a implementação rodoviária (Huertas, 2013), pois “mas do que vias circulatórias, os transportes tornam-se um amálgama entre interesse, segurança e integração nacional, setor tido como altamente estratégico ao desenvolvimento nacional” (Huertas, 2013, p. 22).

Desta feita, observa-se que principalmente nos anos de 1960, o crescimento das estradas de rodagem e a preferência estratégica do governo em instalar montadoras, fez com que o mesmo propusesse a extinção das ferrovias, consideradas pouco lucrativas pela Rede Ferroviária Federal S.A.[5] Assim, cerca de 4.985 km de trilhos foram desativados pelo Brasil (Gomes, 2005).

Esse momento é marcado pelo projeto “desenvolvimentista” implementado pelo governo militar que ambicionava integrar o Brasil através da malha rodoviária. No que concerne à Amazônia, objetivava modernizá-la e integrá-la ao Centro-Sul, pois esta região, além de fornecedora de matérias-primas, deveria cumprir o papel de mercado consumidor (Brito, 2001).

Nesse contexto, instala-se na Amazônia um conjunto de redes técnicas representadas pelas hidroelétricas, ferrovias e, principalmente, pelas rodovias que têm o seu incremento inicial na região a partir do governo de Juscelino Kubitschek (1956 a 1961). Este, baseado no projeto de “Energia e Transporte” e de “Cinquenta anos em cinco”, implantou as rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre (Becker, 2004).

Mas essa mesma malha ganhou dimensões cada vez maiores no governo militar com a construção, por exemplo, da Brasília-Cuiabá-Santarém e a Brasília-Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco, além da Transamazônica. Logo, “a estrada agora é construída na terra firme por grandes empresas de construção civil, essa aliada umbilical dos militares na construção do ‘Brasil Grande’” (Porto-Gonçalves, 2002, p. 102).

Mas, como afirma Becker (1997), essa rede técnica é também política, servindo como elemento desarticulador das relações de poder regional, visto que nas estradas federais uma faixa de terra de 100 quilômetros de ambos os lados pertencia agora ao governo federal, diminuindo a expressão política das elites locais, sendo muitas dessas margens apropriadas, posteriormente, por grandes projetos agropecuários, beneficiados por incentivos fiscais concedidos pelo Estado.

Deste modo, houve uma reordenação do espaço amazônico, com o privilégio das rodovias em detrimento dos rios, ou mesmo das ferrovias anteriormente existentes amparadas por outra lógica produtiva. Houve, inclusive, uma redução nos investimentos no transporte fluvial e uma deterioração da infraestrutura portuária (Marin, 2002).

Nesse momento em que há um claro objetivo geopolítico e econômico em torno das rodovias na Amazônia, inicia-se de forma embrionária um recrudescimento das ferrovias, atreladas, entretanto, às áreas de mineração, como ocorreu ainda na década de 1950 no Amapá, e do agronegócio, conforme está destacado a seguir.

Estrada de Ferro Amapá (EFA)

A Estrada de Ferro do Amapá (EFA), que interliga a Serra do Navio até o porto em Santana, começa a entrar em funcionamento a partir de 1957, essencialmente para o transporte do minério de Manganês. O empreendimento foi construído pela Indústria e Comércio de Minérios S.A. (Icomi), no Amapá e foi o prenúncio da nova lógica que viria a ser seguida pela ferrovia no Brasil, e particularmente na Amazônia, marcada pela ação da iniciativa privada, em especial do capital estrangeiro, em áreas de exploração mineral.

O ex-território federal do Amapá,[6] um dos polos do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (Polamazônia),[7] constitui-se uma das áreas de exploração mineral mais antigas da Amazônia.

Esse empreendimento ainda é considerado o mais produtivo, duradouro e importante do antigo território Federal do Amapá e do atual estado do Amapá. Ele era composto pela EFA, e também pelas instalações industriais da mina de manganês em Serra do Navio e pelo Porto de Santana, conformando uma rede geográfica na porção central do referido estado que, seguindo a linha férrea, articula até hoje, em uma área de aproximadamente 200 km, locais de extração mineral do interior do Amapá até a porção portuária do município de Santana (Silva, 2011).

A Icomi encerra as suas atividades no ano de 1997, porém a EFA, no momento, ainda serve para transportar minério de ferro da área central do Amapá até o Porto em Santana, estando ambos sob a concessão da MPBA (Mineração Pedra Branca do Amapari). Existem na ferrovia composições para o transporte de passageiros, para o trajeto entre Santana e Serra do Navio, mas a viagem demora em média cinco horas, percurso que pode ser feito pela rodovia em duas horas em meia, logo, existe uma preferência pela segunda modalidade de transporte e, embora existam projetos turísticos, esse serviço ainda é pouco demandado no estado (Silva, 2011).

Projeto atual de reorganização territorial da Região Amazônica a partir das ferrovias

A partir do final da década de 1970 se observa o aprofundamento do processo de globalização, ou melhor, da ampliação da difusão (ainda que de maneira seletiva territorialmente) do meio técnico-científico-informacional (Santos, 2002b), no qual os sistemas de objetos técnicos tendem a ser igualmente informacionais, pois a intencionalidade de sua produção e localização acaba surgindo como informação. Neste sentido, a ciência, a tecnologia e a informação correspondem à base da produção e do uso do espaço, constituindo-se seu substrato.

Destarte, no caso brasileiro, ressalta-se, em função do meio técnico-científico-informacional, o desenvolvimento de uma nova configuração territorial, formada pelo conjunto de sistemas de engenharias instalados pelo homem. Isso cria verdadeiras próteses que superpõem à natureza de modo a criar condições de trabalho adequadas à época atual. Destacam-se nesse cenário o acentuado arranjo de transporte, telecomunicações e de energia; o desenvolvimento da produção material de cunho industrial e agrícola que se moderniza e muda sua estrutura de circulação, distribuição e de consumo; o desenvolvimento de novas formas econômicas, em especial, aquelas produções não materiais, como saúde, educação, lazer e informação; difundindo-se formas não materiais de consumo pelo território nacional (Santos, 2005).

Nesse contexto, existe um aumento da especialização dos territórios, base das complementaridades regionais que seguem uma vasta tipologia produtiva que é técnica, mas também socioeconômica. Desse modo, há uma subdivisão e diferenciação elevadas das produções que são cada vez mais capitalistas (Santos, 2005).

Com efeito, essa instância técnica do território, pela sua condição seletiva, por parte dos atores hegemônicos, articula-se dialeticamente com o estado da política, pois essa seletividade espacial desses objetos técnicos e informacionais compreende o princípio da hierarquia, na medida em que os outros lugares são avaliados e devem se reportar àqueles constituídos de técnicas hegemônicas (Santos, 2002a).

Na Amazônia, esses objetos técnicos hegemônicos foram distribuídos estrategicamente, de forma a atender ordens externas ao lugar, pois segundo Santos (1995, p. 15) “no lugar onde estamos, os objetos não mais nos obedecem, porque são instalados obedecendo uma lógica que nos é estranha, uma nova fonte de alienação. Sua funcionalidade é extrema, mas seus fins últimos nos escapam”. Esses lugares correspondem às áreas dos “Grandes Projetos”, implantados intencionalmente nas sub-regiões amazônicas mais ricas em recursos naturais, com destaque aos minérios.

Daí haver uma mudança na disposição territorial das estradas de ferro, efetuada em um primeiro momento pelo Estado, mas motivada por empresas multinacionais e, em um momento posterior, pela iniciativa privada.

As antigas vias férreas eram dispostas para atender uma economia extrativista e agrícola e situavam-se em função destas atividades. Hoje, todas já desmontadas, cedem lugar a novas ferrovias, mais modernas e articuladas à exploração mineralógica e do agronegócio, e intimamente atreladas ao mercado internacional.

Essas vias férreas atuais em sua grande maioria construídas entre as décadas de 1970 e 1980, com exceção da Estrada de Ferro Amapá, de 1957, foram implementadas com recursos do governo federal e pertenciam ao Estado, além de muitas das empresas que detinham a concessão das estradas de ferro serem joint ventures (capital misto).

O aprofundamento da globalização e das políticas neoliberais trouxe consigo, uma mudança no papel do Estado, que ao necessitar dar respostas às mudanças no mercado e a reestruturação produtiva, busca estratégias de integração de mercado e investimentos em infraestrutura objetivando potencializar os empreendimentos, a desregulamentação e o enxugamento da máquina funcional (Castro, 2001). Em outras palavras:

O Estado nacional está sendo levado, de mais a mais, a ceder uma parte de seu controle político sobre o território às potencias mundiais e, numa primeira percepção, a essas agencias que regulam o jogo monetário, como o FMI, o Banco Mundial e o sistema financeiro internacional. Isso impõe a necessidade de repensar o Estado e seu papel de definir e implementar políticas públicas, bem como a análise dessas políticas públicas em relação às mudanças exigidas no próprio aparelho do Estado. Tais transformações não são impulsionadas pela dinâmica interna da sociedade nacional, mas correntemente pelas regulações derivadas da dinâmica global e dos interesses dos grandes grupos e grandes potências mundiais. (Castro, 2001, p. 15)

É nesse contexto que se inicia as privatizações das empresas estatais e da infraestrutura nacional (setor de energia, telecomunicação e transporte), ou se desenvolve as chamadas Parcerias Público Privado (PPP). As empresas de mineração e todo o seu complexo logístico passam para a iniciativa privada, com destaque para as ferrovias de cargas.

Desta feita, no ano de 1992 foi realizada a inclusão da Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA) no Programa Nacional de Desestatização, por meio do Decreto no 473/1992, culminando na transferência das malhas ferroviárias para a iniciativa privada, durante um período de 30 anos, podendo ser prorrogável por mais 30 anos. Em 7 de dezembro de 1999 deixa de existir a RFFSA e as concessões das malhas ferroviárias acontecem entre 1996 e 1998. Para regular as estradas de ferro, assim como o transporte rodoviário e dutoviário, foi criada a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre), por meio da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, e implantada mediante edição do Decreto no 4.130, de 13 de fevereiro de 2002. Essa agência fiscaliza 12 concessões ferroviárias,[8] das quais sete são provenientes da RFFSA (ANTT, 2014).

Diante do exposto deve-se entender o desenvolvimento da malha ferroviária amazônica dentro desse novo contexto, primeiramente de maneira individual e, posteriormente, de forma conjugada, com o intuito de compreender as principais mudanças na organização territorial da Amazônia.

Estrada de Ferro Trombetas (EFT)

No vale do Trombetas foi alocado outro polo agromineral do Polamazônia, pelo fato de ser uma região de grande concentração de bauxita-alumínio, além de outros minerais como cobre, tantalita, columbita, calcário e chumbo.

Essa área ficou sob a responsabilidade do complexo da Mineração Rio do Norte, que explorou a jazida de bauxita situada a 30 km do rio Trombetas (localizado no Pará), distância percorrida pela Estrada de Ferro Trombetas, além da usina de beneficiamento próxima ao porto. Este conjunto logístico tem o objetivo de abastecer a Albras e a Alunorte (localizado no município de Barcarena-Pará) e exportar em média 8 a 10 milhões de toneladas/ano de bauxita, sendo integrado ao Projeto Grande Carajás (Oliveira, 1987).

A MRN produziu entre os anos de 1990 e 1996 mais de cinquenta e seis milhões de toneladas de bauxita, colocando-a como a terceira maior produtora de bauxita do mundo e responsável pela produção de 65,82% do total produzido no Brasil (Trindade, 2001).

É importante salientar que na década de 1990 ocorre o período de privatizações das empresas estatais no Brasil, dentre elas a CVRD, logo a infraestrutura passa para a iniciativa privada, como a Estrada de Ferro Trombetas. Essa via férrea passou para a concessão da empresa MRN pelo Decreto de Outorga no 81.889, de 5 de julho de 1978, o qual dava a ela plenos direitos de construção, uso e gozo da estrada de ferro, que interliga as minas de bauxita da Serra de Saracá, município de Oriximiná (PA), ao Porto de Trombetas (PA).

Estrada de Ferro do Jarí (EFJ)

Semelhanteao que ocorreu com as demais ferrovias instaladas na Amazônia, especialmente após a década de 1970, a Estrada de Ferro Jarí, foi construída para atender o Projeto da Jari Celulose S.A.

Segundo Silva (2011), esse projeto se originou a partir da informação da progressiva diminuição das reservas de madeira dos produtores de celulose, cujos produtores tradicionais tinham de esperar em média 25 anos para explorar. Nesse contexto, o empresário norte-americano Daniel Keith Ludwig implantou, no ano de 1967, um extenso projeto florestal no vale do rio Jari.

O projeto Jari localiza-se na foz do rio Amazonas, entre os municípios de Almeirim (PA) e Mazagão (AP), tendo como sede a Vila de Monte Dourado. Este empreendimento, além da exploração da celulose, propunha um projeto agropecuário para produção de arroz, a criação de gado e a extração mineral de caulim e bauxita, gerenciada pela Mineração Santa Patrícia Ltda. (de propriedade de Ludwig), com um potencial de 150 milhões de toneladas (Oliveira, 1987).

O projeto atualmente perfaz uma área de 1,3 milhão de hectares, sendo 55% de suas terras no Pará e 45% no Amapá, cortadas pelo rio Jarí, o qual limita os dois estados. A região do Jari distribui-se entre as cidades de Monte Dourado (Pará), Laranjal do Jari (Amapá), Vitória do Jarí (Amapá) e Almeirim (Pará).

A sede do projeto localiza-se no distrito industrial de Munguba, distante 18 km de Monte Dourado e às margens do rio Jari, com uma posição geográfica estratégica, pois fica próxima dos mercados consumidores da Europa, América do Norte e Ásia e apresenta uma pequena distância entre a floresta, a fábrica e o porto fluvial privado, que tem capacidade de receber navios de até 200 metros (Silva, 2011).

O complexo do Jarí é composto por uma fábrica de celulose, uma usina termoelétrica com 55 MW de potência, a Company Town de Monte Dourado (PA), um porto fluvial (Porto da Jari), o aeroporto de Serra do Areão (Monte Dourado-PA) e a Estrada de Ferro Jarí (Silva, 2011).

Essa via férrea entrou em operação em 1979, para o transporte da madeira utilizada na fabricação da celulose e, hoje, interliga Manguba a Monte Dourado, com um trecho de 68 km de extensão, transportando também bauxita refratária.

Estrada de Ferro Carajás (EFC)

Na porção oriental da Amazônia, está a sua estrada de ferro mais imponente, seja pelos seus 892 km de extensão ou pela quantidade de cargas transportadas, que aumenta exponencialmente ao longo dos anos, com destaque ao minério de ferro.

Ela corresponde à Estrada de Ferro Carajás (EFC), que interliga a Floresta Nacional de Carajás,[9] que integra a Serra dos Carajás[10], em Parauapebas, e Canaã dos Carajás – PA, ao Porto de Ponta da Madeira, em São Luiz – MA. Essa ferrovia fazia parte do Programa Grande Carajás (PGC), que compreendia também a mina da Serra dos Carajás (Projeto Ferro Carajás), a Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHT) e a Albras-Alunorte.

Um dos empreendimentos do Programa Grande Carajás era o Projeto de Ferro Carajás, sob a coordenação da CVRD, almejando a exploração de ferro, ouro, manganês, dentre outros minérios.

Para o transporte do minério, a antiga CVRD optou pela ferrovia, pelo fato de ter interesse em transportar, além do minério de ferro, outros artigos não minerais, como a soja do Centro-Oeste, para o mercado transoceânico; e também pelas pressões dos financiadores japoneses, que alegavam ser a via férrea mais vantajosa em termos de volume e velocidade, o que era bastante necessário em termos competitivos no mercado externo, e naquele momento os japoneses eram importantes compradores de ferro e visavam ampliar as suas importações de grãos brasileiros (Coelho et al., 2006).

A Estrada de Ferro Carajás teve sua construção iniciada em 1979 e entrou em funcionamento em 1985, apenas com o transporte de cargas. O serviço de transporte de passageiros teve início em 1986. A via férrea apresenta uma extensão de 892,5 km e é composta por 44 pátios de cruzamento distribuídos pela ferrovia para o desenvolvimento de operações de carga. Em 1999, possuía 83 locomotivas e tinha a capacidade de transportar 35 milhões de toneladas anuais. Em sua extensão foram implantados sete núcleos populacionais de apoio à ferrovia, com destaque ao Núcleo Urbano de Carajás (Company Tawn), disponibilizado aos funcionários de apoio administrativo e operadores de mina de ferro da CVRD, localizada em Parauapebas (Coelho et al., 2006).

A EFC faz conexão em Açailândia com a Ferrovia Norte-Sul, no trecho do quilômetro 107, e estende-se até os dois portos da baía de São Marcos, no Maranhão, quais sejam: Porto da Ponta da Madeira e o Porto de Itaqui, que suportam a navegação de navios graneleiros de até 420 mil toneladas de porte bruto (Coelho et al., 2006).

Com a implantação do PGC e da política de migração do governo federal houve um substancial crescimento populacional ao longo da EFC, aumentando a concentração demográfica nas cidades de Marabá (PA), Imperatriz e Açailândia, ambas no Maranhão, além de antigos povoados de Parauapebas (atualmente elevada à condição de cidade), km 30 (hoje Curionópolis) e km 30 (Eldorado de Carajás), esses últimos localizados próximos às áreas de lavra da CVRD e de garimpos (a exemplo de Serra Pelada), interligados pela PA-275 e suas vicinais (Coelho et al., 2006).

No ano de 1997 entrou em processo a privatização da Vale, fato que gerou questionamentos jurídicos sobre o tempo de concessão de direito de uso da empresa, firmado em 1986, posto que a sua venda invalidaria aquela concessão, o que levou o então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) a assinar outro decreto concedendo o direito de uso da Vale sobre a área de 411,948 hectares. Essa ação foi invalidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), visto que após a Constituição de 1988 apenas o Congresso Nacional teria competência para realizar tal concessão (Coelho et al., 2009).

Isso fez com que o governo federal alterasse a situação jurídica da área de atuação da Vale, optando pela criação de Unidades de Conservação Federais, a exemplo da Floresta Nacional (Flona) Carajás, instituída em 1998, que acabou correspondendo à área de uso real da empresa, a qual passa para a responsabilidade da União, que teria a prerrogativa legal de estabelecer normas de uso da área, contudo, efetivamente continua sendo um território da Vale, hoje uma empresa privada, em virtude do que ficou firmado no decreto de criação da Flona, no que tange à pesquisa, lavra, beneficiamento, transporte e comercialização dos minerais ali existentes (Coelho et al., 2009).

Com a privatização, a Vale obteve um novo contrato firmado com a União em 27 de junho de 1997, referente à concessão da exploração dos serviços de transporte de cargas e passageiros da EFC. Atualmente, a via férrea transporta minério de ferro, ferro gusa, manganês, cobre, soja, outros combustíveis e derivados perigosos. Para esse fim, a EFC foi duplicada, apresentando 3.500 metros de extensão, compostos por 330 vagões, que transportam cerca de 120 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

Estrada de Ferro Norte-Sul (FNS)

A malha ferroviária Norte-Sul, igualmente conhecida como FNS, foi concebida no ano de 1987, pelo Decreto no 94.813, de 1o de setembro de 1987, conforme disposto no Diário Oficial de 2 de setembro de 1987. Nele outorga-se à Valec Engenharia e Construções Ltda. a concessão para construção, uso e gozo dos acessos ferroviários, destinados ao transporte em geral, na região do Araguaia-Tocantins (Brasil, 1987).

Até o presente momento foi construído o trecho entre Açailândia, interligando a EFC e o Porto de Itaqui, no Maranhão, e Palmas (TO). Alguns desses trechos foi objeto de subconcessão, a saber: 225 km entre Açailândia (MA) e Aguiarnópolis (TO), construídos pelo governo federal; 133,5 km entre Aguiarnópolis (TO) e Araguaiana (TO), igualmente construídos pelo governo federal; 213,2 km entre Araguaiana (TO) e Guarai (TO), construídos com recursos do Contrato de Subconcessão e do governo federal e, por fim, 148,3 km entre Guarai (TO) e Palmas, construídos com dinheiro proveniente do Contrato de Subconcessão e do governo federal (PWC, 2012).

Hoje, essa via férrea tem 723 km de extensão, 3.200 vagões e capacidade de transportar cinco bilhões de TKU, com destaque ao escoamento de produtos agrícolas (farelo de soja, soja e milho), industrializados (combustíveis e celulose) e siderúrgicos (PWC, 2012).

Essas ferrovias, construídas a partir do final da década de 1970 na Amazônia, atualmente integram um projeto de integração do Brasil com o mercado internacional, visando uma circulação intermodal no território.

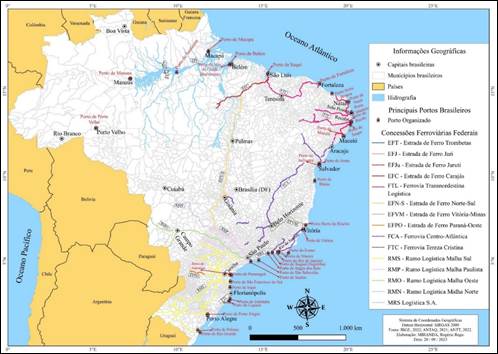

Uso das ferrovias a partir de um modelo intermodal de transporte e a relação circulação e território no contexto da globalização na Amazônia oriental

As ferrovias existentes na Amazônia, no contexto atual, embora mostradas individualmente, conformam um projeto de ordenamento territorial implementado pelo Estado e a iniciativa privada, particularmente grandes empresas globais. Esse projeto objetiva desenvolver uma rede de transportes intermodal na escala nacional, mas igualmente regional, interligando rodovias, hidrovias, ferrovias e portos (ver Mapa 2). O propósito é promover maior integração com os mercados externos europeus e asiáticos, além da América do Sul.

O contexto de sua produção inicial está no Programa denominado “Avança Brasil”, gestado no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso (FHC), e depois modificado no seu segundo mandato para Programa Plurianual de Ação (PPA), mais conhecido como “Avança Brasil”, que tinha por finalidade criar Eixos de Integração e Desenvolvimento, voltados para a integração internacional, a exemplo do eixo que liga Manaus a Boa Vista e daí se articula com a Venezuela pela rodovia BR-174 ou pela rede de transmissão de energia que conecta Boa Vista ao Complexo Hidrelétrico de El Guri (bacia do vale do rio Caroni, afluente do Orenoco); e do eixo de integração do Madeira e do Araguaia-Tocantins, que apresentam áreas de cerrados (Porto-Gonçalves, 2001).

Segundo Castro (2001), o Estado pretende com esse Programa de Eixos de Integração estimular o desenvolvimento econômico e uma nova dinâmica nas relações internacionais, de forma a envolver os países próximos e aumentar a condição hegemônica do Brasil no continente, especialmente porque na América do Sul existem diversas riquezas naturais. Logo, objetiva-se tornar esses recursos naturais em mercadorias de circulação por meio dos grandes eixos de transportes, a exemplo de carvão e ferro na Colômbia e Venezuela. Este último também possui estoques de petróleo, além do gás natural de Trinidad e Tobago, Colômbia, Venezuela e Bolívia e suas respectivas biodiversidades, bastante valorizadas atualmente.

No programa de investimento do período de 2000 a 2003, os eixos de desenvolvimento seguiam como meta, apresentando quatro variáveis, ou seja, rede multimodal de transportes, hierarquia funcional das cidades, definição de centros dinâmicos e os ecossistemas. Na Amazônia os projetos se concentravam no eixo Arco-Norte, que vai do vale do rio Madeira ao do Amazonas (Castro, 2001).

Esse projeto é levado a cabo pelo governo do PT (Partido dos Trabalhadores) por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que investe substancialmente nas rodovias, energia (hidrelétricas), portos e em ferrovias, especialmente a Estrada de Ferro Norte-Sul, que se interliga à EFC e se conectará à ferrovia Transnordestina.

Embora as ferrovias sejam secundárias em relação às rodovias, elas compõem esse eixo de integração do mercado nacional ao internacional, atreladas especialmente aos modernos portos, onde se realiza o transbordo de grãos do agronegócio e do minério.

Diante do exporto e com base nos dados da ANTT, dentre as ferrovias existentes na Região Amazônica a que mais se destaca em termos de extensão, integração à rede ferroviária nacional, volume transportado, tempo e frequência do transporte e articulação com os principais portos do país está a EFC.

A Tabela 1 produzida a partir de informações obtidas na ANTT demonstra que dentre os produtos escoados pela EFC se destaca o minério de ferro, perfazendo 99% do transporte.

Tabela 1 – Principais produtos transportados pela EFC, 2023

|

Produtos escoados pela EFC até o Porto de Itaqui (MA) |

Região de Carajás (PA) |

Açailândia (MA) |

Região de Carajás (PA) |

Açailândia (MA) |

Região de Carajás (PA) |

Açailândia (MA) |

Total |

|

|

2021 (TU) |

2022 (TU) |

2023 (TU)* |

Abs |

% |

||||

|

Cobre |

455.489 |

------ |

426.760 |

------ |

468.554 |

------ |

1.350.803 |

99 |

|

Manganês |

165.625 |

298.336 |

------ |

134.095 |

------ |

598.056 |

0,49 |

|

|

Ferro Gusa |

237.245 |

127.523 |

277.279 |

304.232 |

230.523 |

59884 |

1.236.686 |

0,33 |

|

Minério de Ferro |

92.795.556 |

------ |

171.661.435 |

------ |

138.134.706 |

247.293 |

402.838.990 |

0,30 |

|

Escória |

------ |

14.124 |

------ |

21.913 |

------ |

------ |

36.037 |

0,15 |

|

Combustível |

------ |

856.774 |

------ |

911218 |

------ |

232608 |

2.000.600 |

0,01 |

* Os dados referentes ao ano de 2023 são relativos aos meses de janeiro a outubro.

Fonte: ANTT, 2023.

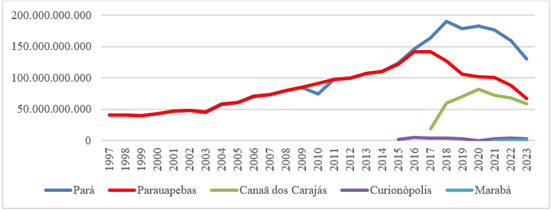

A maior parte desse minério de ferro, bem como dos demais, como cobre e manganês, advém da região de Carajás, no sudeste paraense, onde existe o monopólio da Vale S.A. por meios dos seus projetos minerários, principalmente nos municípios de Parauapebas (Mina Serra Norte) e Canaã dos Carajás (Mina Serra Sul), e, em menor proporção, Curionópolis (Mina Serra Leste) e Marabá, conforme se observa no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Exportação do minério de ferro por KG líquido, 1997-2023

* Os dados referentes ao ano de 2023 são relativos aos meses de janeiro a outubro.

Fonte: MDIC (2023).

Mapa 2 – Rede Ferroviária Brasileira, 2023

Fontes: IBGE, 2022; Antaq, 2021; ANTT, 2022.

Ao longo da ferrovia há um processo de valorização do espaço que implica a especulação fundiária, bem como a expulsão de povos e comunidades tradicionais e assentamentos que possuem seus territórios “rasgados”/violados e relativamente controlados pelo Estado e pela iniciativa privada coercitivamente em nome do progresso e interesse econômico nacional.

Conclusões

Na Amazônia as ferrovias tiveram no passado uma grande importância quanto à organização territorial da região, pois corresponderam a um projeto de modernização desenvolvido pelo Estado, visando uma ação política de expansão, integração e colonização de áreas interioranas, visto que esse sistema de circulação estava atrelado a uma intencionalidade de consolidação de uma dada elite política no poder e igualmente se articulava a uma base produtiva de caráter extrativista, a exemplo da EFM-M e da EFT, e agrícola, como a EFB.

Essa rede ferroviária era ainda pouco desenvolvida, pois não se tinha articulação entre as malhas regionais e a nacional, mas foram importantes na integração entre as áreas de produção de bens agroextrativistas e Belém e/ou o mercado externo, por meio de portos, onde era realizado o transbordo dos produtos, embora os fluxos ainda não fossem satisfatoriamente rápidos e fáceis de serem executados; em suas margens, diversos povoados foram sendo criados, alguns chegando a condição de cidades, instaurando um padrão de organização territorial diferenciado nas áreas em que foram construídos.

Na zona Bragantina foi marcante o padrão colônia (local de produção agrícola) – Estrada de Ferro (a EFB foi a principal via de circulação e articulação entre as colônias agrícolas) – cidade (corresponde a Belém, centro político e econômico da Amazônia Oriental).

Na porção meridional da Amazônia foi adotado o padrão rio-ferrovia-floresta-cidade, sendo o rio Madeira-Mamoré importante para a navegação e circulação de produtos, mercadorias e pessoas, o qual se integrou à EFM-M, idealizada para o escoamento da produção gomífera. A floresta era o local de retirada do látex, considerado na época o ouro branco, e a cidade, correspondia ao centro de poder econômico, onde se negociava a borracha, podendo ser Manaus ou Belém.

No sudeste paraense, igualmente, tem-se o padrão rio-ferrovia-floresta-cidade, em que os rios Tocantins e Itacaiúnas assumem uma importância fundamental para a circulação de produtos variados, com destaque para a castanha do pará que, retirada da floresta, era escoada pelos rios e pela EFT, até a cidade de Belém, de onde era vendida para o exterior.

Na década de 1970, teve início o processo de reorganização territorial da região, visto que nesse período, pelo projeto desenvolvimentista do Estado, extinguem-se todas as ferrovias citadas anteriormente e instaura-se o modelo de circulação pautado na rodovia, como uma estratégia geopolítica de integrar a Amazônia ao restante do país e, ao mesmo tempo, colonizá-la por meio de políticas de incentivo à migração e, assim, ocupá-la, desconsiderando os diversos povos e comunidades tradicionais ali existentes.

O desenvolvimento proposto estava alicerçado na política de internacionalização da economia regional por meio dos diversos projetos agropecuários e minerais. Desta feita, a partir de interesses de empresas multinacionais, selecionou-se áreas de grandes riquezas naturais, em especial de caráter mineral, para implantar um conjunto de infraestruturas modernas, dentre elas, novas ferrovias, utilizadas para viabilizar a circulação da produção de commodities realizada nesses locais.

A exemplo de Amapá (Projeto da Icomi e Jarí), Oriximiná – PA (Projeto Trombetas) e sudeste paraense (Projeto Ferro Carajás). Nessas realidades, construiu-se um padrão rio-ferrovia-estrada-cidades dos grandes projetos. Isso porque as rodovias são utilizadas para o transporte de pessoas e mercadorias, mas se integram às ferrovias, cujo uso principal é a circulação de produtos agropecuários e minérios, como manganês, cobre, bauxita, ferro, entre outros, que saem das cidades dos grandiosos projetos, em direção aos portos existentes nos rios de grande calado existentes na porção oriental da Amazônia.

Por serem vias férreas modernas, desenvolvem o transporte de produtos dia após dia, ininterruptamente, de maneira rápida e eficaz e, hoje, encontram-se mais articuladas a outras malhas ferroviárias nacionais, conformando uma rede mais densa, especialmente a EFC, que se integra à FNS, a qual possui um planejamento de articular Barcarena (nordeste paraense) ao sudeste paraense, e essa realidade ao Tocantins, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul, os quais vão poder escoar seus produtos até o porto existente em São Luís do Maranhão.

Essas estradas de ferro compõem, ainda que de maneira secundária, um planejamento estatal de uma circulação territorial intermodal, projetada na Amazônia e no Brasil.

Referências

ARROYO, Mônica. Redes e circulação no uso e controle do território. In: ARROYO, Mônica; CRUZ, Rita de Cássia A. da. Território e circulação: a dinâmica contraditória da globalização. São Paulo: Fapesp/PPGH/Capes/Annablume Geografias, 2015. p. 37-49.

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres. Evolução do transporte ferroviário. Brasília: ANTT, 2014.

BRASIL. Inventaria da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. 2007. Disponível em: www.rffsa.gov.br. Acesso em: 20 out. 2007.

BRASIL. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 2 set. 1987.

BRITO, Daniel Chaves de. A modernização da superfície: estado e desenvolvimento na Amazônia. Belém: Naea/UFPA, 2001.

BECKER, Bertha Koiffmann. Fronteira amazônica: questões sobre a gestão do território. Rio de Janeiro: UFRJ, 1990.

BECKER, Bertha Koiffmann. Amazônia. 5. ed. São Paulo: Ática, 1997.

BECKER, Bertha Koiffmann. Amazônia: geopolítica na virada do III milênio. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.

CASTRO, Edna. Estado e políticas públicas na Amazônia em face da globalização e da integração de mercados. In: COELHO, Maria Célia Nunes (Org.). Estado e políticas públicas na Amazônia: gestão do desenvolvimento regional. Belém: Cejup, 2001. p. 7-47.

CORRÊA, Roberto Lobato. A periodização da rede urbana na Amazônia. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, ano 49, n. 3, p. 39-68, 1987.

CORRÊA, Roberto Lobato. Trajetórias geográficas. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.

COELHO, Maria Célia N. et al. Impactos ambientais da Estrada de Ferro Carajás no sudeste do Pará. In: TEIXEIRA, João Batista Guimarães (Org.). Carajás: geologia e ocupação humana. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2006.

COELHO, Maria Célia N. et al. Unidades de conservação: populações, recursos e territórios. Abordagens da geografia e da ecologia política. In: GUERRA, Antonio José Teixeira (Org.). Unidades de Conservação: abordagens e características geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. p. 67-112.

CONCEIÇÃO, Maria de Fátima C. da. Políticas e colonos na Bragantina, estado do Pará: um trem, a terra e a mandioca. 1990. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1990.

CONCEIÇÃO, Maria de Fátima C. da. Reprodução social da agricultura familiar: um novo desafio para a sociedade agrária do nordeste paraense. In: HÉBETTE, Jean; MAGALHÃES, Sônia Barbosa; MANESCHY, Maria Cristina (Orgs.). No mar, nos rios e na fronteira: faces do campesinato no Pará. Belém: Edufpa, 2002.

CRUZ, Ernesto. A Estrada de Ferro de Bragança. Belém: Falângola, 1955.

CRUZ, Ernesto. Colonização do Pará. Belém: INPA; Falângola, 1958.

CRUZ, Ernesto. As obras públicas do Pará. Governo do Estado do Pará. Pará: Secretaria do Estado da Viação e Obras Públicas, v. 1. Belém: Governo do Pará, 1967.

DIAS, Catarina V. Marabá – Centro Comercial da Castanha. Revista Brasileira de Geografia, ano XX, n. 4, p. 383-428, 1958.

DIAS, Catarina V. Aspectos geográficos do comércio da castanha no médio Tocantins. Revista Brasileira de Geografia, ano XXI, n. 4, p. 517-531, 1959.

EMMI, Marilia F. A oligarquia do Tocantins e o domínio dos castanhais. Belém: Naea/UFPA, 1999.

GOMES, Benedita de S. A extinção da Estrada de Ferro de Bragança (1960 a 1965). Trabalho de Conclusão de Curso. Departamento de História. Belém: UFPA, 2005.

GOTTMAN, Jean. La politique des États et leur Géographie. Paris: Librairie Armand Colin, 1952.

HARDMAN, Francisco Foot. Trem-Fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade na selva. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005.

HÉBETTE, Jean. Cruzando a fronteira: 30 anos de estudo do campesinato na Amazônia, v. III. Belém: Edufpa, 2004.

HOBSBAWM, Eric. A era do capital (1848-1875). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

HUERTAS, Daniel Monteiro. Território e circulação: transporte rodoviário de carga no Brasil. 2013. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

LACERDA, Franciane Gama. Nos trilhos da modernidade, instalação da Estrada de Ferro de Bragança (1870/1907). Trabalho de Conclusão de Curso. Departamento de História. Belém: UFPA, 1992.

LACERDA, Franciane Gama. Migrantes cearenses no Pará: faces da sobrevivência (1889-1916). 2006. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

LENCIONI, Sandra. Agricultura e urbanização: a capitalização no campo e a transformação da cidade. Jardinópolis, o estudo de um lugar. 1985. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1985.

MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo. Civilização do rio, civilização da estrada: transportes na ocupação da Amazônia nos séculos XIX e XX. In: SITREAMA, 1., 2002, Belém. Anais... Belém, 2002.

MIRANDA, Rogério Rego Miranda. Interfaces do rural e do urbano em área de colonização antiga na Amazônia: estudo de colônias agrícolas em Igarapé-Açu e Castanhal (Pa). 2009. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2009.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Amazônia: monopólio, expropriação e conflitos. Campinas: Papirus, 1987.

OLIVEIRA, José Aldemir de. Cidades na selva. Manaus: Valer, 2000.

PARÁ. Boletim da Mineração 2023. 2023. Disponível: https://www.fapespa.pa.gov.br/sites/default/files/Boletim%20da%20Minera%C3%A7%C3%A3o%202023%20(vers%C3%A3o%2017.04.2023)%20EXPEDIENTE.PUBLICA%C3%87%C3%83O.pdf. Acesso em: 20 jun. 2023.

PENTEADO, Antônio Rocha. Problemas de colonização e de uso da terra na região Bragantina do estado do Pará. Vol. 1 e 2. Belém: UFPA, 1967.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto, 2001.

PWC – Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes. Ferrovia Norte-Sul S.A.: relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2012. Belo Horizonte: PWC, 2012.

SANTOS, Milton. Os grandes projetos: sistemas de ação e dinâmica espacial. In: CASTRO, Edna (Org.). Industrialização e grandes projetos: desorganização e reorganização do espaço. Belém: Edufpa, 1995. p. 13-20.

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2002a.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Edusp, 2002b.

SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo: Edusp, 2005.

SILVA, Marcos Alexandre Pimentel da. A cidade vista através do porto: múltiplas identidades urbanas e imagem da cidade na orla fluvial de Belém (PA). 2006. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2006.

SILVA, Moacir M. Fernandes. Geografia das estradas de ferro brasileiras em seu primeiro centenário (1854-1954). In: Brasil. I Centenário das ferrovias brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE, 1954. p. 1-85.

SILVA, Emmanuel Raimundo Costa. Grandes projetos e produção do espaço amazônico: integração regional, infraestrutura e transportes no estado do Amapá. In: SILVEIRA, Márcio Rogério (Org.). Circulação, transportes e logística: diferentes perspectivas. São Paulo: Outras Expressões, 2011. p. 427-462.

SILVEIRA, Márcio Rogério. A importância geoeconômica das estradas de ferro no Brasil. 2003. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2003.

TEIXEIRA, João Batista Guimarães; LINDENMAYER, Zara Gerhardt. Fundamentos Geológicos da Serra dos Carajás. In: TEIXEIRA, João Batista Guimarães (Org.). Carajás: geologia e ocupação humana. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2006.

TRINDADE JR., Saint Clair Cordeiro da. Grandes Projetos, Urbanização do Território e Metropolização na Amazônia. In: ENCONTRO DE GEÓGRAFOS DA AMÉRICA LATINA, 10., 2005, São Paulo. Anais ... São Paulo: USP, 2005.

TRINDADE JR., Saint Clair Cordeiro da. Pensando a concepção de Amazônia. In: SILVA, José Borzachiello da (Org.) Panorama da geografia brasileira I. SP: Annablume, 2006. p. 355-364.

TRINDADE JR., Saint Clair Cordeiro da. Cidades na floresta: os ‘grandes objetos’ como expressões do meio técnico-científico informacional no espaço amazônico. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, v. 51, p. 113-137, 2010.

TRINDADE JR., Saint Clair Cordeiro da; TAVARES, Maria Goretti Costa (Orgs.). Cidades ribeirinhas na Amazônia: mudanças e permanências. Belém: Edufpa, 2008.

TRINDADE JR., Saint-Clair Cordeiro da; MADEIRA, Welbson do Vale. Polos, eixos e zonas: cidades e ordenamento territorial na Amazônia. Pracs, Macapá, v. 9, n. 1, p. 37-54, 2016.

TRINDADE, José Raimundo Barreto. Racionalização econômica e programa de qualidade na Mineração Rio do Norte, um caso modelo de reestruturação produtiva. In: COELHO, Maria Célia Nunes (Org.). Estado e políticas públicas na Amazônia: gestão do desenvolvimento regional. Belém: Cejup, 2001. p. 79-94.

VALLAUX, Camillo. Geografia social: El suelo y el Estado. Madri: Daniel Jorro, 1914.