Recebido: 19.fev.2024 • Aceito: 12.nov.2024 • Publicado: 20.dez.2024

Recebido: 19.fev.2024 • Aceito: 12.nov.2024 • Publicado: 20.dez.2024

A “Guerra das Rotas” da soja: da

especulação à “Razão Logística”

Soy’s “War of Routes”: from speculation to “logistics rationale”

|

Diana Aguiar[1] |

|

|

Resumo: O presente artigo analisa como a transformação da geografia global da soja e o consequente redesenho das rotas de comercialização da commodity encontram interesses e frentes especulativas previamente estabelecidas nas regiões de fronteira, gerando disputas e estratégias de sujeitos locais e regionais que buscam adaptar-se e responder a estes processos globais, a partir dos limites da sua agência em relação a eles. A primeira seção explora como, além dos determinantes globais, a definição dos projetos logísticos tem sido moldada por disputas entre oligarquias locais em dinâmica altamente especulativa, configurando o que denominamos de “Guerra das Rotas”. Na segunda seção, analisamos como essas disputas, embora imprevisíveis e especulativas, revelam uma “Razão Logística”, alinhada à racionalidade neoliberal, que domina a relação entre os agentes do agronegócio e o Estado brasileiro. Essa “lógica das práticas”, resultante do confronto na reconfiguração das rotas, busca continuamente moldar o Estado a serviço dos interesses empresariais rurais. O artigo conclui propondo pistas para superar essa lógica por meio de agendas participativas de infraestrutura.

Palavras-chave: infraestrutura logística; soja; racionalidade neoliberal.

Abstract: This article analyzes how transformation of the global geography of soy and the subsequent retracing of trade routes for this commodity encounters previously established interests and speculative flows in frontier regions, generating disputes and strategies for local and regional actors that seek to adapt and respond to these global processes as they are able. The first section explores how in addition to global determinants, logistics projects have been defined by disputes between local oligarchies in highly speculative dynamics that configure what we call the “War of Routes.” The second section analyzes how these unpredictable and speculative disputes reveal a “logistics rationale” aligned with the neoliberal rationality that dominates the relationship between agribusiness agents and the Brazilian government. This “logic of practices” resulting from confrontation as routes are reconfigured continually tries to mold the government in order to serve agribusiness interests. We conclude by proposing ways to overcome this logic through participatory infrastructure agendas.

Keywords: logistics infrastructure; soy; neoliberal rationality.

Introdução

No início do século, a geografia global da soja se transformou e com ela um processo de redesenho das rotas de comercialização da commodity ganhou força em virtude da confluência de diversos processos, como a ascensão chinesa, a ascensão da soja ao posto de principal commodity agroalimentar global e a expansão da fronteira agrícola no Brasil. Esse redesenho de rotas reflete as repercussões territoriais, regionais e nacionais da dinâmica da geopolítica das commodities e das infraestruturas em uma era de ascensão chinesa.

Compartilhamos a leitura de David Harvey (2013a) que defende que, a partir da década de 1970, os problemas crônicos de superacumulação que surgiram no campo da reprodução ampliada geraram, em resposta, diversas tentativas de ajustes espaçotemporais. Embora não tenham conseguido resolver tais problemas, estes “ajustes” tiveram o efeito de abrir novas áreas ao desenvolvimento capitalista e às formas capitalistas de mercado, incorporando-as na esfera da acumulação de capital.

Assim, esses ajustes espaçotemporais resultaram na expansão espacial da esfera de acumulação, ou seja, a reorganização da geografia da acumulação capitalista, o que por sua vez implicou contradições em relação ao tempo de circulação do capital e a necessidade de buscar melhorias no transporte em razão das escalas expandidas da circulação. A ênfase no favorecimento dos fluxos, superando as barreiras espaciais, dependia contraditoriamente da implementação da infraestrutura de transporte: materialidade fixa no espaço para permitir a mobilidade do capital através do espaço.

Outra dimensão dessa contradição entre fixidez e fluidez é que, à medida que se cria ambientes construídos para servir aos imperativos de superar as barreiras espaciais e anular o espaço pelo tempo, mais capital fica imobilizado no ambiente construído e deixa de estar disponível como meio direto de produção (Ghosn, 2010). Soma-se a isso a natureza específica de muitos desses investimentos – uso compartilhado e a dificuldade de cobrar pelo uso na medida da necessidade de retorno do capital – e tem-se a redução do interesse e a capacidade de capitalistas individuais de realizar tais investimentos, levando à criação de “formas organizacionais novas e específicas (sociedades por cotas ou ações, empresas estatais ou mistas)” (Harvey, 2005b, p. 136). Assim, a participação ativa do Estado e a ativação de mecanismos financeiros são fundamentais nessa esfera de produção.

A “importância do Estado como arcabouço territorializado no interior do qual agem os processos moleculares de acumulação do capital” (Harvey, 2013a, p. 79) implica o impulso em moldar o Estado como provedor de parte relevante das infraestruturas sociais e físicas necessárias às atividades capitalistas, o que Dardot e Laval (2016) denominaram ironicamente de “bens comuns do capital” (p. 284). Dito de outra maneira:

A condição preferida para a atividade capitalista é um Estado burguês em que instituições de mercado e regras contratuais (incluindo as do contrato de trabalho) sejam legalmente garantidas e em que se criem estruturas de regulação para conter conflitos de classe e arbitrar entre as reivindicações de diferentes facções do capital (por exemplo, entre interesses mercantis, financeiros, manufatureiros, agrários e rentistas). (Harvey, 2013a, p. 80)

Esse papel do Estado, fundamental para as atividades capitalistas, ainda que imanente à própria emergência do Estado-nação, sofreu um aprofundamento radical a partir da década de 70 do século XX, naquilo que Dardot e Laval (2016) chamaram de “a grande virada”. Harvey atribui a instauração da “doutrina neoliberal” – ou, como parece mais preciso, da “nova razão do mundo” (Dardot; Laval, 2016) – como uma resposta convergente com as necessidades capitalistas de responder à crise geral de superacumulação no âmbito da reprodução expandida que se estabeleceu a partir de então (Harvey, 2013a).

Assim, torna-se imperativo que o Estado assuma a tarefa de viabilizar (diretamente ou como estruturadora/garantidora de última instância de mecanismos financeiros) as infraestruturas incorporadas à terra necessárias à circulação de mercadorias e capital. Ao mesmo tempo, a necessidade de possibilitar financeiramente os diferentes projetos implica atrair cada vez mais investimentos, com o envolvimento direto do Estado nos processos de financeirização de infraestruturas. Em uma era de ascensão chinesa, as condições para satisfazer esta necessidade estão atravessadas pela geopolítica de infraestrutura da própria China, que incide sobre este processo como parte da estratégia para garantir rotas de abastecimento estáveis para commodities estratégicas e, ao mesmo tempo, outro destino para o ajuste espaçotemporal massivo de seus capitais superacumulados (Zhang, 2017), expandindo na América do Sul a lógica da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI, na sigla em inglês), popularmente conhecida como “Nova Rota da Seda”.

Esse processo só pôde ocorrer em razão da “revolução logística” (Cowen, 2014, p. 23, tradução nossa) – entendida como uma “revolução no cálculo e organização do espaço econômico” – na ciência da gestão a partir dos anos 1960, que passou a ser amplamente adotada, primeiro pelas grandes corporações e depois por qualquer organização no mundo empresarial, ou mesmo instituições públicas operando cada vez mais de acordo com as técnicas empresariais. A antiga arte militar de mover soldados e suprimentos para o front sofisticou-se na primeira grande guerra movida a petróleo (a Segunda Guerra Mundial). No pós-Guerra, os usos gerenciais da logística estiveram na linha de frente da pesquisa que desembocou na gestão empresarial. Essa ciência emergente teve um papel fundamental na “invenção da cadeia de suprimentos [supply chain] contemporânea e na reorganização das economias nacionais em sistemas transnacionais” (Cowen, 2014, p. 5-6, tradução nossa). Logística e gestão da cadeia de suprimentos (supply chain management) são amplamente utilizadas como termos intercambiáveis. Assim, a revolução logística “transformou inteiramente os modos por meio dos quais as corporações imaginam, calculam, planejam e constroem espaços de produção e de distribuição e gradualmente reconstruiu a economia global” (Cowen, 2014, p. 6, tradução nossa).

Em um mundo de hegemonia dos fluxos, a promessa da logística e das finanças “é impulsionada por, ao mesmo tempo que produz fantasias de, eliminar a fricção e a resistência. A soberania absoluta do capital que ambas projetam é talvez a mais tenaz e hiperbólica dessas fantasias” (Mezzadra; Neilson, 2015, p. 7). Essa promessa nunca plenamente realizável enfrenta, a cada momento e a cada ponto no espaço logístico, a ameaça e a ocorrência de fricções.

Analisamos essas dinâmicas com base em suas dimensões geopolíticas e multiescalares em outros trabalhos (Aguiar, 2017). Aqui, quisemos concentrar esforços em explicitar a dinâmica muitas vezes esquecida de como essa expansão espacial do capitalismo, ao incorporar novas áreas, encontra interesses econômicos e frentes especulativas previamente estabelecidas nas regiões de fronteira, gerando disputas e estratégias de sujeitos locais e nacionais que buscam adaptar-se e responder a esses processos globais, a partir dos limites da sua agência em relação a eles, produzindo tensões e fricções.

Além da revisão de bibliografia concernente a essas dinâmicas, as análises contidas neste artigo partem de pesquisa de campo, análise documental e mapeamento de notícias realizados durante a pesquisa de doutorado da autora. Do ponto de vista da análise documental, foram incluídos relatórios dos projetos e rotas logísticas específicas, tanto de agentes públicos como privados, e materiais digitais dos programas públicos de infraestrutura. Dentre outras coisas, dessa análise resultou o entendimento de que os projetos logísticos prioritários são basicamente os mesmos nos programas de sucessivos governos ao longo dos últimos vinte anos – o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) e o Programa de Investimento em Logística (PIL) de Lula da Silva e Dilma Roussef e o Programa de Parceria de Investimento (PPI) de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Evidencia-se que poucos interesses capitalistas são tão imunes a mudanças de governo e tão plasmados na agenda pública quanto os logísticos. Ao mesmo tempo, fica explicitado que a mera presença de muitos projetos em sucessivos programas não implica sua automática consecução. Vários jamais saíram do papel e outros têm obras que se arrastam por anos sem finalização, o que aponta para um ambiente de baixa previsibilidade e de grande instabilidade.

A pesquisa de campo consistiu principalmente na participação, entre 2014 e 2019, em reuniões e audiências públicas e em encontros de movimentos sociais no Oeste do Pará, onde incide a expansão do corredor logístico multimodal que envolve hidrovias e portos no rio Tapajós, escoamento com caminhões via a BR-163 e o projeto da Ferrogrão. Também houve a oportunidade de participação em atividades de campo em regiões de incidência de outros corredores logísticos do chamado Arco Norte, como a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) no Oeste da Bahia e, no Maranhão, diversos encontros e visitas associados à Ferrovia Carajás, Ferrovia Norte-Sul, BR-135 e Porto São Luís. Nesse processo, não foi somente a resistência das populações atingidas que se sobressaiu, mas também as disputas entre forças econômicas locais e regionais em relação aos projetos. A mera existência do projeto ou mesmo sua presença reiterada nos programas públicos não implica consenso a respeito dele nas regiões de incidência, nem mesmo entre as elites locais. As percepções sobre perdas e ganhos associados aos projetos são múltiplas e remontam a velhas disputas locais.

O mapeamento de notícias consistiu no estabelecimento de alertas de notícias, no mecanismo Alertas do Google, com palavras-chaves dos múltiplos projetos e programas. O principal ponto de interesse foi a imensa variedade de notícias em mídias locais e regionais, em direta contradição com os anúncios federais. A proximidade desses meios de comunicação com as forças econômicas locais e regionais aponta para um uso especulativo dessas plataformas no contexto das tensões em torno dos projetos e da percepção de que sua presença nos programas não seja garantia de sua realização, de modo a gerar informações que acirrem o debate local e incitem interesses variados na incidência sobre os programas públicos.

A partir desse contexto teórico-metodológico, este artigo está dividido em duas seções. Como discutimos na primeira seção, embora fomentados por determinantes transescalares, a definição de rotas em expansão e os projetos de novas rotas privilegiados em programas públicos de infraestrutura têm respondido sobretudo às disputas entre oligarquias locais no Brasil para viabilizar diferentes projetos logísticos de seu interesse. Estas disputas constituem o processo altamente especulativo que denominamos de “Guerra das Rotas”.

Na segunda seção, analisamos como, apesar da imprevisibilidade e da especulação inerentes a essas disputas, subjacentes a elas, se configurou uma “Razão Logística”, espelho da racionalidade neoliberal, como lógica dominante da relação dos agentes do agronegócio com o Estado brasileiro. Isto não quer dizer que as estratégias desencadeadas por esta diversidade de agentes, por terem uma lógica comum, respondam às intenções plenas de um estrategista identificável ou de um conjunto de sujeitos. Pelo contrário, são estratégias que se estabelecem a partir de uma “lógica das práticas” (Dardot; Laval, 2016), derivada do próprio confronto no processo emergente de (re)desenho de rotas e, na sua dimensão mais estruturante, procuram moldar continuamente o Estado para estar a serviço dos interesses dos empresários rurais.

Concluímos o artigo com algumas pistas para a superação desta “Razão Logística” por meio de agendas participativas de desenho de infraestruturas dos povos.

A ‘Guerra das Rotas’: especulação nas disputas pelas novas rotas da soja

Nos vinte anos entre 2001 e 2021, houve um crescimento de 145% no volume de soja (em grãos ou processada) circulando nos mercados internacionais, atingindo 223 milhões de toneladas (MT) na safra 2020/2021,[2] tornando-a a principal commodity do regime alimentar corporativo global altamente financeirizado (McMichael, 2009). As exportações brasileiras representaram 58% desse aumento, com o país passando de 28% para 45% do total comercializado internacionalmente em vinte anos.[3] No mesmo período, a União Europeia (UE) deixou de ser o maior importador de soja brasileira (68% do total exportado pelo Brasil em 2001), enquanto a China assumiu esta posição, importando 58,6% do total exportado em 2021.[4]

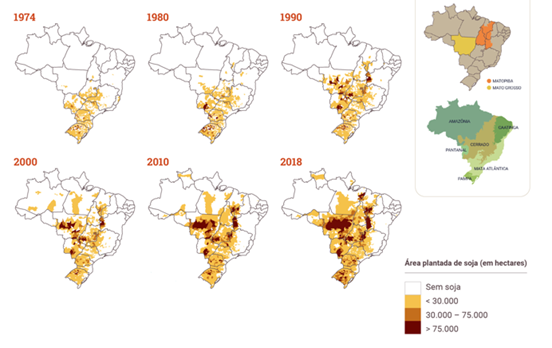

O grau de aumento do volume de produção e exportação de soja no Brasil por si só teria sido motivo suficiente para gerar uma demanda para a expansão da infraestrutura logística existente, mas a transformação da geografia da soja implica que não seria suficiente ampliar a capacidade das rotas consolidadas. Com o processo de tropicalização da soja (sua expansão em direção ao Centro e Norte do país) ocorreu que as principais áreas produtoras de soja se distanciaram cada vez mais dos portos historicamente consolidados no Sul e Sudeste do país, como Santos (São Paulo) e Paranaguá (Paraná).

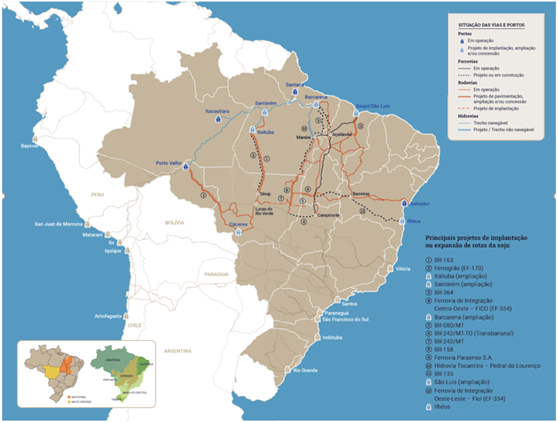

Figura 1 – A invasão do Brasil Central por monocultivos de soja

Fonte: Aguiar (2021, p. 15).

Ao mesmo tempo, sendo a China o principal destino emergente e prioritário da soja, é no Pacífico e não no Atlântico que se estabelece o vértice das rotas comerciais desta commodity. Associa-se isso ao impulso fundamental, em escala global, ao consumo de commodities minerais e energéticas que a ascensão da China representa, e há um processo acelerado e sem precedentes de redesenhar as rotas comerciais, tendo o Pacífico como espinha dorsal.

A ‘Nova Rota da Seda’ e as novas rotas da soja

Em que pese a necessidade de redesenho das rotas, persistia a logística da soja alinhada com a realidade anterior, quando a UE era o maior importador mundial. Na realidade que surgiu no início do século, entre as colheitadeiras do Brasil Central e sua utilização majoritária como ração animal na China, a soja transmutada em commodity passou a percorrer um caminho cada vez mais longo, precisando fazê-lo ao menor custo, reduzindo o tempo de sua circulação no espaço. Esse movimento resultou no surgimento de diferentes projetos em disputa de “novas rotas da soja”.

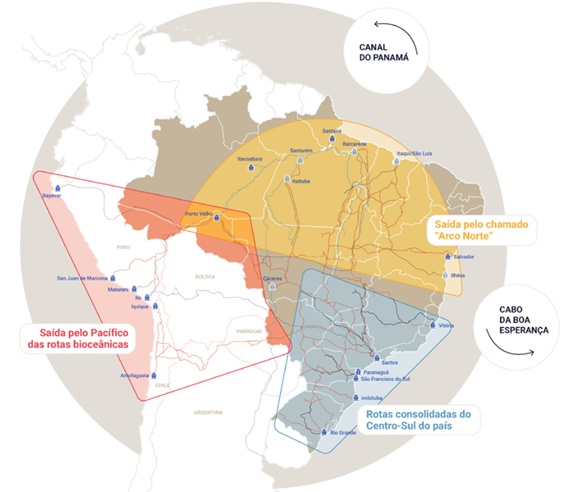

Figura 2 – Diversos sentidos de rotas da soja (existentes e projetos)

Fonte: Aguiar (2021, p. 25).

Embora, como mostra o mapa na Figura 2, tenham sido propostas rotas terrestres em direção à costa do Pacífico no Peru ou no Chile, ou o reforço de rotas historicamente consolidadas na costa do Atlântico no Centro-Sul do Brasil, são as novas rotas em direção à costa do Atlântico no Norte e Nordeste do país (para a partir daí atravessarem o canal do Panamá em direção à China), aquelas que mais se expandiram e continuam em expansão no período. O mapa de 2021, na Figura 3, enfatiza essas rotas do chamado Arco Norte.

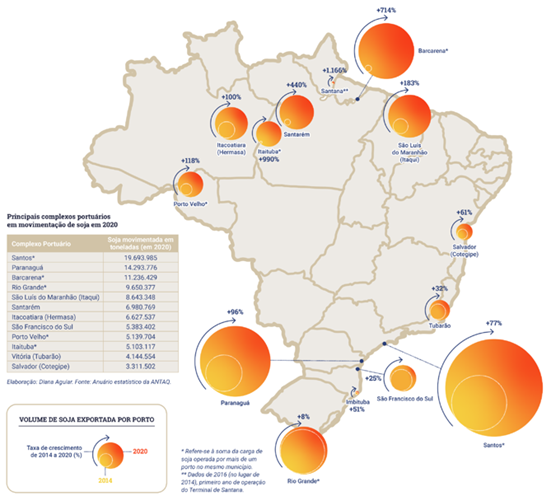

Figura 3 – Principais rotas da soja em expansão

Fonte: Aguiar (2021, p. 32).

Em que pese muitos desses projetos não terem sido sequer iniciados ou não estarem em operação plena, a expansão da comercialização pelos diferentes portos no Brasil no período entre 2014 e 2020 dá a dimensão da explosão de escoamento pelos portos da Amazônia, os quais registraram aumento de 990%, 714% e 440%, respectivamente, em Itaituba (PA), São Luís do Maranhão e Santarém (PA), enquanto em Santos (SP) apresentaram crescimento de 77% e, em Paranaguá (PR), 96%, no mesmo período.

Figura 4 – Portos do Norte em acelerada expansão

Fonte: Aguiar (2021, p. 29).

Embora o Brasil também exporte volumes significativos de outras commodities para a China (em especial, minério de ferro e petróleo), é o escoamento da soja, pelas suas características, que tem impulsionado a incidência privada na agenda pública de infraestrutura logística. Por um lado, ao contrário do petróleo (explorado especialmente offshore), a soja exige uma considerável logística terrestre ou fluvial para chegar aos portos de exportação. E, diferentemente do minério de ferro explorado de forma mais concentrada no espaço (onde estão localizadas as jazidas) por pouquíssimas empresas (em especial, a Vale S.A.) e que, portanto, tem a logística como processo-chave associado ao negócio extrativo e normalmente implementada e gerida pela própria mineradora, a soja é produzida em uma extensão geográfica muito mais ampla e envolve uma multiplicidade de grupos econômicos, a maioria dos quais preferindo aproveitar a infraestrutura viária mantida por terceiros.

Assim, o agronegócio procura influenciar a definição da agenda pública de infraestrutura para garantir a promessa de circulação fluida por meio de corredores de exportação. Esta incidência é imperativa para os diversos agentes das rotas em disputa por uma série de razões. Em primeiro lugar, de acordo com a legislação em vigor, é prerrogativa do Estado fazer as concessões e licenças necessárias para a construção e operação de infraestruturas de transporte. Em segundo lugar, o montante de investimento necessário para a execução de projetos de infraestruturas de transporte, o longo tempo necessário para a rentabilidade dos projetos e a baixa liquidez do investimento tornam pouco atrativo o compromisso com este tipo de projetos, especialmente para agentes cuja liquidez se mede pelo tempo de uma safra. Essa limitação de interesse procura-se solucionar globalmente por meio da engenharia financeira (Hildyard, 2016). Além disso, o caráter difuso da utilização desse tipo de infraestrutura entre diversos produtores e algumas empresas comercializadoras (tradings) – no caso do agronegócio – implica um desvio dos interesses imediatos de investimento de agentes privados isolados, que preferem pagar frete pela utilização de vias de escoamento. No caso de agentes de maior porte como as tradings, esse uso ocorre ao mesmo tempo que investem (ou compartilham investimento) em infraestruturas de armazenamento e terminais portuários para uso privado.

Neste contexto, quando um projeto entra na carteira de programas públicos de infraestrutura, sejam nacionais, regionais, bilaterais ou multilaterais, e nas carteiras de investimentos de bancos públicos (ou multilaterais), o Estado (ou Estados) indica(m) a priorização de sua execução, seja por meio da alocação massiva de recursos públicos ou combinações com o capital privado. A proliferação de projetos (desenhando rotas em direções distintas, bem como enfatizando modais de transporte específicos) gerou uma dinâmica de disputa entre diferentes forças políticas. Essas dinâmicas são em geral impulsionadas pela percepção de vantagens ou desvantagens de determinados projetos para os locais geográficos de onde emana a base social ou material do poder político-econômico de cada grupo. Esses diversos projetos são produto de inter-relações e conflitos, com desvios e continuidades. Por trás de cada um deles é possível identificar forças políticas que atuam como agentes e estratégias destinadas a dar impulso a eles.

Consequentemente, a ascensão de algumas forças políticas no cenário nacional, em detrimento de outras, tem impacto direto no avanço dos projetos por elas agenciados. Alguns projetos são percebidos como complementares, enquanto outros são tratados como rivais, seja porque dependem de financiamento restrito para sua viabilidade, seja porque o estabelecimento de uma das rotas tornaria a outra praticamente inviável, uma vez que a carga a ser transportada seria insuficiente para alimentar mais de uma rota e uma delas ficaria excessivamente ociosa.

Desta forma, por um lado, agentes com interesses diversos pressionam pela inclusão de projetos que favoreçam as suas rotas de fluxo prioritárias, muitas vezes competindo entre si no que chamamos de “Guerra das Rotas”. Por outro lado, estes agentes permanecem atentos aos anúncios de projetos, formando frentes especulativas que apostam na valorização dos terrenos ao longo do seu eixo, entre outras possibilidades de negócios associadas.

A dimensão especulativa como estratégia de coexistência com a imprevisibilidade

Enfatizar a dimensão especulativa nos permite revelar os limites das intenções capitalistas e mesmo do planejamento estatal. O que é projetado a partir de Brasília ou, em alguns casos, dos órgãos governamentais das unidades federativas, dos corredores parlamentares e dos escritórios das associações empresariais rurais ou das empresas transnacionais de comercialização de grãos não é materialmente traduzido por decreto. A transmutação da intenção em planejamento e, mais ainda, em materialidade está sujeita a muitos retrocessos e é atravessada por conflitos acirrados. Não existe laboratório controlado e, portanto, qualquer previsão deve ser lida com cautela, sob o risco de provável obsolescência do que foi anunciado a cada momento durante a concepção de um programa ou projeto.

Analisando essas dinâmicas, defendemos que a especulação é, em si, uma estratégia de coexistência com a imprevisibilidade inerente aos megaprojetos, especialmente no capitalismo periférico em que a subordinação dos interesses locais à lógica dos fluxos financeiros transnacionais é exacerbada. Esta imprevisibilidade aprofunda-se ainda mais nas regiões de fronteira da expansão capitalista, onde normalmente há forte resistência por parte dos sujeitos insurgentes afetados por tais projetos – como os povos indígenas e as comunidades camponesas, entre outros. Além disso, nestas regiões de fronteira, as técnicas de governo disponíveis para serem ativadas pelo Estado são reduzidas e neutralizadas pela instabilidade inerente a elas.

Justamente por isso, muitos projetos de ferrovia propostos nos últimos anos não saíram do papel ou estão em construção há anos, com o transporte circulando principalmente por caminhões enfrentando estradas em mau estado e engarrafamentos frequentes. Ou seja, a expansão de novas rotas ocorreu muito mais porque as tradings construíram portos em novas regiões – especialmente na Amazônia –, apropriando-se de estradas já existentes, sem que o Estado necessariamente fizesse adaptações ou mitigações quanto às consequências do aumento da intensidade do tráfego. A Cargill, por exemplo, inaugurou seu porto em Santarém (PA) em 2003, anos antes do projeto de pavimentação da BR-163 tomar impulso, apostando na futura consolidação desta rota de escoamento. A Ammagi iniciou as operações do porto de Itacoatiara (AM) em 1997, apostando no escoamento via os rios Madeira e Amazonas e basicamente inaugurando este corredor (Corredor Noroeste de Exportação).

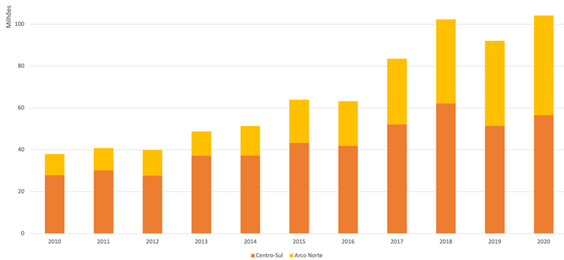

O Gráfico 1 dá a dimensão do crescimento do volume da soja exportado entre 2010 e 2020 pelos portos do chamado Arco Norte em relação aos demais.

Gráfico 1 – Participação dos portos do Centro-Sul e Arco Norte na exportação do complexo soja (em milhões de toneladas)

Fonte: Elaboração da autora a partir de consulta à Antaq (2021).[5]

Enquanto isso, as comunidades rurais e urbanas atravessadas por essas estradas sofrem com poluição constante, atropelamentos e aumento da exploração sexual de crianças, como é o caso da BR-163 (Aguiar, 2017). Além disso, muitas das necessidades de trânsito local são suplantadas pelos imperativos logísticos da economia exportadora de soja, como foi exposto no caso de uma enfermeira que, em fevereiro de 2021, decidiu não esperar pelo longo congestionamento de caminhões carregados de soja e deixou a ambulância a pé, empurrando por dois quilômetros pela rodovia BR-163 – próximo ao município de Itaituba no Pará, onde fica um dos complexos portuários da soja com maior expansão na Amazônia – a maca de um paciente de Covid-19 em estado grave (Cavaleiro, 2021).

Assim, do ponto de vista dos territórios atingidos, preocupam tanto a ameaça dos megaprojetos como a concretização caótica de rotas sem grande planejamento. Porém, apesar dos graves danos socioambientais, essas situações são capturadas principalmente pelo próprio agronegócio para reivindicar a necessidade da ampliação planejada das rotas e implementação dos projetos previstos. Dessa forma, marcadas por contratempos e imprevisibilidades, as rotas se expandem em resposta a disputas e confluências de intenções e interesses geridas por uma diversidade de agentes.

Dentre estes se encontram desde empresários rurais mais ou menos ligados a certas oligarquias regionais e organizados em associações empresariais; aos parlamentares e governos das unidades da federação, respondendo em geral aos interesses das associações empresariais rurais das regiões de onde emana sua base de poder político; até empresas nacionais e transnacionais de comercialização de grãos (tradings) com instalações em regiões específicas onde apostaram que as rotas convergiriam (como a Cargill e Ammagi, mencionadas anteriormente). Toda esta constelação de interesses molda a “Guerra das Rotas”. No caso das apostas diferenciadas entre Cargill e Ammagi, por exemplo, mais tarde, a Ammagi estabeleceria também um porto em Itaituba no Pará em joint-venture com a trading Bunge, o que alimentaria disputas políticas típicas da “Guerra das Rotas”: Blairo Maggi teria pressionado para que as obras de pavimentação da BR-163 fossem somente até Miritituba (em Itaituba), excluindo 172 km até Santarém e isolando o porto da Cargill (Torres; Branford, 2017).

Os principais projetos logísticos das novas rotas da soja em pauta são resquícios de outros que não foram concluídos no passado. Os projetos em disputa são em grande parte os mesmos há 20 anos, embora, como analisamos em outros trabalhos (Aguiar, 2021), o processo de neoliberalização que orienta as tentativas de implementá-los tenha se aprofundado.

Na disputa entre projetos, os diferentes agentes utilizam frequentemente recursos discursivos para dar um enquadramento de maior legitimidade pública e mesmo inevitabilidade a uma determinada rota. O primeiro deles é o recurso de reivindicar uma certa “vocação” que viria de condições “naturais”. A profundidade das águas da baía de São Marcos em São Luís do Maranhão, as conexões ferroviárias já existentes e a proximidade geográfica ao hemisfério norte e ao canal do Panamá são características frequentemente nomeadas para apontar a “vocação portuária” do Maranhão (Imirante, 2022).

Em outros casos, busca-se associar um projeto a um antecedente distante para dar a ele legitimidade e reivindicar sua “vocação” histórica. Um paralelo a isto foi a própria articulação discursiva da China de que a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) reivindicava a antiga Rota da Seda como antecedente (Zhang, 2017). No caso de alguns projetos em disputa no Brasil, a reivindicação de antecedentes em projetos idealizados por figuras públicas no país na primeira metade do século XX tem sido um recurso frequentemente utilizado.

O projeto da Ferrovia Transoceânica, em alguma medida, remonta a um projeto da década de 1950 do engenheiro e deputado federal pela Bahia, entre 1971 e 1990, Vasco Azevedo Neto, batizado à época de Ferrovia Transulamericana. Sem avançar durante décadas, foi transformado em parte na Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol) – entre Figueirópolis (TO) e Ilhéus (BA) –, também batizada de Ferrovia Engenheiro Vasco Azevedo Neto (em homenagem ao idealizador do seu suposto antecedente histórico). Com a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico) – entre Goiás e Mato Grosso – comporia boa parte da conexão bioceânica no território nacional. Porém, a incredulidade de parte do setor agropecuário com o trecho rumo ao Pacífico da ferrovia é notória. O projeto da Transoceânica é tratado como megalomaníaco e pouco exequível – um “conto chinês” (Rittner, 2017). Preferem concentrar esforços em outros que não envolvam a complexa engenharia de cruzar os Andes (Barros, 2015).

Outro exemplo do recurso a antecedentes históricos para dar legitimidade é a Ferronorte, projeto promovido na década de 1970 pelo então deputado federal pelo estado do Mato Grosso Vicente Vuolo, mas já em um contexto dominado pelo rodoviarismo. Incluía a ligação ferroviária entre São Paulo e Cuiabá e uma segunda fase que visava a estender a ferrovia em duas conexões a partir de Cuiabá: a Santarém e a Porto Velho. O projeto, nunca executado em sua inteireza, tornou-se objeto de disputa entre forças políticas do Mato Grosso. Nas narrativas de legitimação a esse projeto, é comum atribuir-se a Euclides da Cunha o posto de seu entusiasta por uma menção a este traçado ferroviário em um texto de 1901 (Assembleia, 2013, p. 4).

Em outros casos, o projeto anterior é de tal forma reapropriado – e a sua história apagada – que a referência a qualquer projeto “original” desaparece completamente. Mais uma vez a Ferronorte ilustra isso. O projeto original da ferrovia – desenhado com base em uma lógica integrativa do estado do Mato Grosso com o Norte do país (Santarém e Porto Velho) a partir de Cuiabá como centro de comando da drenagem do Norte do estado e conectado prioritariamente com a malha paulista rumo a Santos – perdeu espaço para projetos de costas para Cuiabá. Estes últimos são traçados para conectar o “Nortão” (como os ruralistas se referem ao Norte do Mato Grosso) diretamente aos portos do Arco Norte – tal como o Corredor Noroeste (rodo-hidroviário) e o projeto da Ferrogrão, desenhado para conectar Sinop (MT) e Itaituba (PA). Incidiu sobre essa disputa, a ascensão política e econômica da família Maggi diante dos grupos que conceberam e tocaram o projeto da Ferronorte – o ex-senador Vicente Vuolo e o então detentor do título de “maior produtor de soja do mundo”, Olacyr de Morais, que obteve a concessão daquela ferrovia em 1988.

Ao longo deste caminho de disputas, surgem velhas queixas e acusações entre as forças políticas e empresários locais. Um exemplo disso é a queixa de políticos e empresários paraenses de que a União teria favorecido outras regiões no passado. Na audiência pública da Ferrovia Paraense S.A. (Fepasa), o senador Flexa Ribeiro falou da “dívida histórica” de Brasília com o Pará representada pela escolha de São Luís e não de Belém como vértice Atlântico da Ferrovia Carajás, o que teria tornado o Sudeste Paraense, alegava, uma plataforma de extração do minério de ferro, que é então rapidamente levado para o estado vizinho do Maranhão para exportação. Na ocasião, o senador era veementemente apoiado por outros presentes como o representante da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa). Em relação ao projeto da Ferrogrão, pensado para o Oeste do Pará, ambos condicionavam seu apoio à garantia por parte do governo federal de que viabilizaria o projeto da Fepasa, conectando Belém ao Sul do estado do Pará, que julgavam não só fazer mais sentido econômico, como servir de reparação à “injustiça” atribuída por eles à escolha do traçado de Carajás. Durante a audiência, políticos paraenses acusavam a Ferrogrão de ser um projeto de ferrovia desenhado a partir de Brasília para atender aos interesses do agronegócio do Mato Grosso, tratando o Oeste do Pará como mera rota de passagem.[6]

Assim, a “Guerra das Rotas” é, em certa medida, também passional, embora a paixão mobilizada seja igualmente, pode se dizer, parte da atuação pública dos agentes nela envolvidos, precisamente por seu caráter fortemente especulativo. Os investimentos pioneiros, recursos discursivos e boicotes mútuos buscam consolidar certas apostas especulativas como fato consumado, tornando-as profecias autorrealizáveis.

Na defesa de projetos específicos que disputam a “Guerra das Rotas”, o predomínio da especulação relega para segundo plano a racionalidade, que só é percebida como lógica subjacente ao todo. Analisamos a seguir como, associada à “Guerra das Rotas”, às suas continuidades por intermédio de governos de diferentes matizes e ao seu caráter de imprevisibilidade e especulação, uma “Razão Logística” se consolidou, como espelho da racionalidade neoliberal na determinação da agenda pública de infraestrutura.

A ‘Razão Logística’ como racionalidade para moldar o Estado

Como vimos, os diversos projetos em disputa na “Guerra das Rotas” são agenciados por diferentes forças políticas, respondendo às suas próprias agendas. Porém, nem tudo é específico. Em comum, uma lógica subjacente, que evoca um suposto “imperativo logístico” para atribuir racionalidade e legitimidade à sua expressão no debate público, processo ao qual que chamamos de “Razão Logística”. Na sua essência está a tentativa de moldar o Estado para servir estes imperativos.

Pierre Dardot e Christian Laval (2016) nos oferecem uma chave de leitura ao defenderem que o objetivo neoliberal de estabelecer uma nova regulação por meio da concorrência não consistia em uma intenção pré-formulada por um “Estado-Maior”, mas sim em uma estratégia que se constituiu no próprio processo de confronto da luta neoliberal contra o Estado de bem-estar social. De forma correlata, o fato de que as ações de agentes múltiplos para incidir sobre a agenda pública de infraestrutura terem uma lógica comum não significa que respondam às intenções plenas de um estrategista identificável ou de um conjunto de sujeitos. Pelo contrário, são estratégias que se estabelecem a partir de uma “lógica das práticas”, derivada do próprio confronto no processo emergente de (re)desenho de rotas e, na sua dimensão mais estruturante, procuram moldar continuamente o Estado para estar a serviço dos interesses dos empresários rurais. Nas palavras de Dardot e Laval:

Para tentar explicar esse surgimento do objetivo a partir das condições de um confronto já iniciado, devemos recorrer a outro sentido do termo “estratégia”, um sentido que não a faz proceder da vontade de um estrategista nem da intenção de um sujeito. Essa ideia de uma “estratégia sem sujeito” ou “sem estrategista” foi elaborada por Foucault.

... O que se trata de pensar aqui é certa “lógica das práticas”: primeiro, há as práticas, frequentemente díspares, que instauram técnicas de poder (entre as quais, em primeiro lugar, as técnicas disciplinares) e são a multiplicação e a generalização de todas essas técnicas que impõem pouco a pouco uma direção global, sem que ninguém seja o instigador desse “impulso na direção de um objetivo estratégico”. (2016, p. 192)

A racionalidade neoliberal vai se constituindo gradativamente como uma “conduta de condutas”, uma “governamentalidade”, no sentido de Foucault, ou uma “ação sobre as ações de indivíduos supostamente livres em suas escolhas, [que] permite redefinir a disciplina como uma técnica de governo próprio das sociedades de mercado” (2016, p. 215). Essa governamentalidade vai delimitando o próprio modo de funcionamento do Estado e dos sujeitos (desde servidores públicos até cidadãos transformados em empreendedores de si mesmos) com base nos imperativos do mercado. Nessa trajetória, inspira políticas concretas e “nega-se como ideologia, porque ele é a própria razão” (2016, p. 242) e vai se conformando como uma pragmática geral, transversal a governos de matizes distintos, manifestando sua imensa plasticidade. Como parte deste processo, ocorre a “produção e difusão maciça de um léxico homogêneo, verdadeira língua franca das elites modernizadoras, [que] acabaram por impor o discurso ortodoxo da gestão” (2016, p. 231).

No caso da “Razão Logística” – lógica subjacente à “Guerra das Rotas” que vai além da defesa de projetos específicos em disputa –, um léxico comum (“déficit logístico”, “gargalo logístico”, “Custo Brasil”) se repete à exaustão, ganhando ares de naturalidade e, em última instância, de legitimidade inquestionável. Fora deste léxico estão os discursos irracionais daqueles que não se guiam pelo imperativo da eficiência.

Uma situação dá a dimensão deste enquadramento dos termos do debate baseado em uma lógica que exclui outras necessidades que não o imperativo logístico. Tendo em vista o processo de preparação, em 2019, do leilão para a concessão da Ferrovia Norte-Sul no trecho entre os municípios de Uruaçu (Goiás) e Porto Nacional (Tocantins), um membro do Ministério Público propôs ao Tribunal de Contas da União revisar a convocação para incluir a exigência de que a concessionária vencedora do processo ofereça trens regulares para passageiros. A proposta foi descrita pelo então ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, como “quixotesca” e “sem sentido”:

O [procurador] Júlio Marcelo queria trem de passageiro lá, mas não tem demanda para isso. Ele imagina uma pessoa viajando, trabalhando em seu notebook e seu Wi-Fi, mas não estamos fazendo o trajeto de Londres a Paris. Na verdade, a gente está indo de Uruaçu (GO) a Porto Nacional (TO). Você já marcou uma festa com a sua família em Porto Nacional? Não? Eu também não. O que vai passar lá é carga, grão, líquido, fertilizante. É isso que temos de resolver, essa é a vocação da ferrovia. (Estadão, 2019)

Em resposta à declaração do ministro, os prefeitos de Uruaçu e Porto Nacional reagiram dizendo que nessas regiões vivem pessoas que não fazem festa em Londres ou Paris, mas sim em suas cidades e que poderiam se beneficiar dos trens de passageiros (Estadão, 2019).

Dentre as expressões mobilizadas pelo léxico da Razão Logística está a ideia de “gargalo”. No jargão da administração de produção, se refere ao elo menos eficiente da cadeia produtiva, no qual o esforço de “anular o espaço pelo tempo” e realizar o valor mais rapidamente se vê travado pela falta de competitividade de alguma parte necessária ao metabolismo do capital. Em junho de 2016, um banco de investimento holandês especializado em commodities agrícolas, Rabobank, lançou um relatório voltado aos seus clientes, analisando o panorama e as tendências do investimento em logística portuária no Brasil e seus prováveis impactos na exportação de commodities agrícolas brasileiras. A narrativa de que há um subinvestimento histórico em logística no país, com consequentes gargalos para a inserção mais eficiente da produção brasileira de grãos nas cadeias globais de valor, era enfatizada para apontar um novo horizonte: as mudanças na legislação portuária brasileira em 2013 teriam aberto caminho para a instalação de novos portos privados, e os corredores do Arco Norte despontavam como as rotas mais dinâmicas em termos de crescimento do comércio para exportação (Rabobank, 2016). Segundo o relatório do Rabobank, o gargalo de escoamento das commodities agrícolas seria tão considerável que qualquer ganho marginal com novos portos rapidamente se esvai com o aumento do volume produzido que eles ativam nas áreas do entorno, causando nova saturação.

De acordo com esta lógica, a margem de expansão dos corredores logísticos ainda é grande: “Construa e eles virão”, diz o título e as conclusões do relatório do banco de investimento holandês, apontando os gargalos como um problema, mas, sobretudo, uma oportunidade de investimento para seus clientes no Brasil e de ganhos tanto no aumento da produção de grãos quanto na exploração comercial de portos nos novos corredores logísticos (Rabobank, 2016). O crescimento do investimento privado no setor portuário pode estar mais consolidado do que no restante dos modais da cadeia logística, mas a tendência dos programas governamentais e multilaterais aponta para o aprofundamento da participação privada em toda a cadeia de transporte multimodal, bem como na infraestrutura como um todo (Silva Filho, 2014).

O Banco Mundial é um dos promotores da “aniquilação do espaço pelo tempo” (Harvey, 2005a) em escala global, formulando políticas e imperativos de desenvolvimento que têm o disciplinamento territorial como uma das suas principais chaves (Hildyard, 2016). O Banco publica o Índice de Desempenho Logístico (LPI, na sigla em inglês), comparando 160 países em um ranking global.[7] Em 2018, o Brasil apareceu na posição 56. Como qualquer ranking global que opta por reduzir o conteúdo qualitativo a números e ignorar as históricas relações de poder que causaram o desenvolvimento desigual (Peck, 2017) e a possibilidade de que outras variáveis ou índices possam ser mais relevantes, o LPI serve, sobretudo, para justificar o aprofundamento do modelo celebrado no topo.

No Brasil, essa lógica ganhou evidência no debate público a partir da expressão “Custo Brasil”. A definição da Confederação Nacional da Indústria (CNI)[8] resume os termos:

Custo Brasil é a expressão usada para se referir a um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento do país, influenciam negativamente o ambiente de negócios, encarecem os preços dos produtos nacionais e custos de logística, comprometem investimentos e contribuem para uma excessiva carga tributária. (grifos nossos)

A CNI também constrói uma narrativa de que se trata de um “problema” que atinge a todos indistintamente:

Do cidadão comum ao setor produtivo, todos sofrem as consequências do Custo Brasil: um sistema tributário complexo, com excesso de burocracia, enormes gargalos logísticos e uma insegurança jurídica que não impulsiona investimentos ao país. Isso tudo faz com que, há mais de 20 anos, o Brasil ocupe posições desfavoráveis nos principais rankings internacionais de competitividade.

O imperativo de “aniquilar o espaço através do tempo” não é exclusivo da moderna cadeia agroindustrial da soja, mas certamente é nesta complexa miríade de agentes capitalistas – desde empresários rurais mais ligados a dinâmicas locais até empresas transnacionais com maior controle sobre as cadeias – que esse imperativo é verbalizado com mais frequência no país, em sua prosaica tradução política (“Custo Brasil”), para influenciar a agenda pública de infraestrutura, em um debate que mobiliza recursos narrativos carregados de interesses privados.

Na mesma toada, é comum que os empresários rurais afirmem que o agronegócio brasileiro é eficiente “da porteira da fazenda para dentro” e que perde competitividade “da porteira da fazenda para fora”. Assim, o “Custo Brasil” está associado ao espaço de circulação, público e (mal) regulado por um Estado ineficiente, comparado ao espaço de produção privado, moderno e tecnológico.

Da “porteira pra dentro” – espaço da grande porção de terra cercada e transmutada em propriedade privada – os empresários rurais se veem como soberanos, apesar de todos os incentivos históricos do Estado brasileiro que resultaram no cercamento de terras e na viabilização da produção, como a pesquisa pública de variedades de soja adaptadas a baixas latitudes. Da “porteira pra fora” está o espaço das estradas de ligação aos silos e armazéns, das estradas, hidrovias e terminais portuários, aos portos de embarque para exportação, gerida e viabilizada como espaço público ou como espaço público cedido ao setor privado para atender interesses privados, em que o agronegócio reivindica a “Razão Logística” como coincidente com a “razão do Estado”. A própria narrativa que descreve a “porteira pra dentro” como o espaço da eficiência privada e a “porteira pra fora” como o espaço da ineficiência pública é mobilizada para moldar o significado do Estado a partir da lógica empresarial, tornando-se uma expressão do transbordamento da “nova razão do mundo” (neoliberal) (Dardot; Laval, 2016) sobre o planejamento público de infraestrutura.

Nesse mesmo sentido, entre 2015 e 2017, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realizou uma série de estudos reunidos no portal Macrologística[9] para abordar o problema assim descrito:

A agricultura e a pecuária brasileira têm elevado suas produtividades ano após ano, com adoção de tecnologias e práticas para aumento da eficiência. Mas quando a produção cruza a porteira, parte desses ganhos se perde devido a deficiências na infraestrutura de escoamento da safra pelo território.

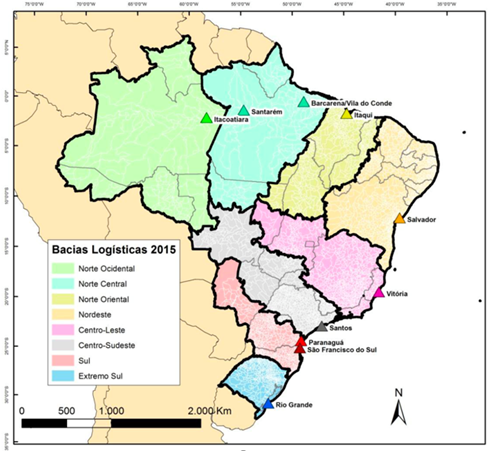

Como parte das propostas de solução, a Embrapa zoneou o território nacional em diferentes “Bacias Logísticas”, segundo seus proponentes, “um conceito equivalente ao de bacias hidrográficas” (Castro et al., 2018, p. 2). Este tipo de mapeamento dos “espaços de circulação”, defendemos, é parte fundamental da “produção profundamente política e contestada do espaço logístico” (Cowen, 2014, p. 4, tradução nossa).

Figura 5 – As ‘Bacias Logísticas’ da Embrapa

Fonte: Embrapa Territorial (Castro et al., 2018, p. 17).

Ao delimitar “bacias logísticas” associadas a diferentes rotas, a Embrapa reconhece áreas de influência de alguns dos corredores em disputa na “Guerra das Rotas”, ignorando outras que se projetam. Chama a atenção que, apesar do destino prioritário dessas commodities ser a China e de se falar naquela época em projetos de rotas bioceânicas, as “bacias logísticas” da Embrapa estão de costas para o resto da América do Sul e para o Pacífico, naturalizando os portos do Atlântico como ponto de exportação de commodities agrícolas.

Além disso, ao afirmar a defesa das “bacias logísticas”, a Embrapa enfatiza a oposição entre eficiência (domínio privado) e ineficiência (domínio público): “Apesar do alto índice tecnológico empregado nestas culturas [soja e milho] dentro das propriedades rurais, os fatores conhecidos como ‘pós-porteira’ trazem ineficiência à cadeia, reduzindo sua competitividade e margem de lucro” (Castro et al., 2018, p. 1).

Contudo, a própria produção do espaço “da porteira pra dentro” impõe uma lógica de produção do espaço “da porteira pra fora”. A grande propriedade agroexportadora produz uma divisão espacial altamente funcionalizada: as fronteiras agrícolas são destinadas à produção em larga escala de poucos bens (monoculturas) para serem transformados e consumidos em locais distantes. O espaço de circulação exigido pelas regiões estruturadas em grandes propriedades é o dos longos circuitos de comercialização. Ao não promover sistemas produtivos territorialmente irradiados – que mobilizam diversidade produtiva, de usos e de destinos –, o latifúndio impõe a produção de espaços logísticos de longa distância associados a cadeias produtivas de commodities e não o estabelecimento de circuitos curtos (ou de proximidade), que estimulam intensas atividades intralocais e fluxos intrarregionais.

Assim, a crítica inscrita na “Razão Logística” manejada pelos agentes do agronegócio e pela Embrapa, de que o “Custo Brasil” é a marca da ineficiência do Estado, esconde os elementos que são estruturantes desse “custo”, advindos da forma de organização espacial do capital. É uma crítica alinhada com a razão neoliberal sistematizada por Dardot e Laval (2016, p. 273):

A principal crítica que se faz ao Estado é sua falta global de eficácia e produtividade no âmbito das novas exigências impostas pela globalização: ele custa caro demais em comparação com as vantagens que oferece à coletividade e põe entraves à competitividade da economia.

Porém, ao mesmo tempo, essa crítica neoliberal não pode prescindir do Estado. Ao contrário, o pressiona a cumprir funções que estão longe de se configurarem como uma retração do seu papel. Diferente do que assumem as caracterizações mais banais do neoliberalismo, que o equiparam a uma ideia de Estado mínimo, “o mais importante na virada neoliberal não foi tanto a ‘retirada do Estado’, mas sim a modificação das suas modalidades de intervenção em nome da ‘racionalização’ e da ‘modernização’ das empresas e da administração pública” (Dardot; Laval, 2016, p. 231).

Neste sentido, trata-se, portanto, de transformar o Estado em um Estado empresarial a serviço das empresas. E, como parte deste processo, um Estado que garanta a infraestrutura necessária à acumulação de capital:

A norma da concorrência generalizada pressiona os Estados, ou outras instâncias públicas, a produzir condições locais ótimas de valorização do capital, o que poderíamos chamar, não sem certo paradoxo, de ‘bens comuns do capital’. Estes bens são o resultado de investimentos em infraestruturas e instituições necessárias para atrair capitais e assalariados qualificados num regime de concorrência exacerbada. [... A] condição da mobilidade do capital é a implantação por parte do Estado de infraestruturas fixas e móveis. (Dardot; Laval, 2016, p. 284)

O Estado empresarial a serviço das empresas tem os imperativos logísticos plasmados em seu planejamento: escoar commodities para os mercados globais está no cerne da atração de divisas ao país e, nesse sentido, deixa de ser interesse dos grandes produtores e das tradings para ser alçado ao patamar de interesse nacional. Encontrar soluções aos obstáculos espaciais desse escoamento adquire preponderância inquestionável. Em razão disso, é tão comum mudarem governos e manterem-se projetos, vistos com status estratégico de Estado.

A linha de continuidade ou mudança é, muitas vezes, mais determinada pela correlação de forças do próprio setor privado. Como visto, alguns projetos estão associados a microrregiões ou ruralistas de campos opostos e tendem a ascender ou afundar aos sabores das disputas entre estes. As viabilidades orçamentárias ou de financiamento dos projetos são, em alguns casos, mais determinantes do que a viabilidade de engenharia ou os danos socioambientais potenciais de cada projeto.

É a partir dessa captura do interesse público pelos empresários rurais que a agenda de infraestrutura costuma ser forjada. É assim que o léxico comum de “déficit logístico”, “gargalo logístico” e “Custo Brasil” tornam-se determinantes naturalizados desta agenda. É desse modo que as entidades públicas mobilizam estudos para propor “soluções” que atendam à “Razão Logística”, como as “bacias logísticas” da Embrapa.

Consequentemente, a “Razão Logística” que se alimenta da geografia da soja – permeada pela necessidade de “longos circuitos” de circulação – torna-se “razão de Estado” e se traduz em agendas públicas estruturadas pela ênfase em megaprojetos, que permitem conectar regiões destinadas à produção com portos de exportação, percorrendo longas distâncias no menor tempo possível.

Comentários finais: rompendo com a ‘Razão Logística’

A Guerra das Rotas não ocorre sem resistência. Na projeção e materialização destes corredores logísticos se inscrevem inevitáveis e conflitivos encontros de temporalidades e racionalidades, que produzem tensões territoriais – uma guerra contra as rotas capitalistas que é dimensão intrínseca da própria Guerra das Rotas. Em um contexto em que tantas estradas e ferrovias são desenhadas para o transporte da soja, os destinos de muitos territórios estão sendo aprisionados para dar viabilidade e expansão a um modelo econômico monocultural.

Em certo sentido, é fundamental descolonizar o pensamento quando se fala de infraestruturas, desassociando-as do Estado e das grandes infraestruturas. A infraestrutura está presente em toda parte no ambiente construído e é a base material para a organização de diversas atividades, não só de produção, comercialização e transporte, mas também de lazer, culturais, habitacionais, rituais, entre outras.

Algumas características importantes das infraestruturas dos povos são a descentralização e a priorização do bem comum (diante da concentração de poder, da exclusão de acesso e da ênfase no lucro), a promoção da autonomia e a soberania dos povos (diante do aprofundamento da dependência de pacotes tecnológicos, de esquemas financeiros ou da lógica paternalista de favores políticos) e a especificidade cultural e a adaptação a diferentes agroecossistemas (em oposição a fórmulas únicas, aplicadas de forma massiva, indistinta e devastadora).

Os dois paradigmas de infraestrutura (para a vida ou para o lucro) estão profundamente interligados em dinâmicas conflitantes. A oposição insurgente à logística da soja (além da denúncia fundamental dos danos socioambientais dos projetos e das ameaças aos direitos territoriais) também pode construir agendas alternativas que enunciem as infraestruturas que dinamizariam sistemas produtivos diversos, irradiados territorialmente e inscritos em outras lógicas de fazer, viver e criar em regiões específicas. Os programas “públicos” de infraestruturas, cada vez mais centrados em longos circuitos de commodities que servem a interesses privados, podem ser então contrastados com o desenho participativo e popular de projetos que correspondem à lógica da reprodução da vida. Não se trata, porém, de deixar de disputar a agenda pública de infraestrutura, e sim de buscar ao mesmo tempo fortalecer a autonomia e incidir para ganhar escala, fazendo com que o Estado direcione recursos para ampliar o número e a abrangência das infraestruturas a serviço de lógicas emancipatórias, como forma de impor obstáculos aos imperativos da acumulação de capital.

Referências

AGUIAR, Diana. Dossiê Crítico da Logística da Soja: em defesa de alternativas à cadeia monocultural. Rio de Janeiro: Fase, 2021.

AGUIAR, Diana. A geopolítica de infraestrutura da China na América do Sul: um estudo a partir do caso do Tapajós na Amazônia brasileira. Rio de Janeiro: Fase e Action Aid, 2017.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do dia 5 de março de 2013. Disponível em: https://www.al.mt.gov.br/docs/doc_1452.pdf. Acesso em: 14 fev. 2019.

BARROS, Bettina. Ferrovia até o Peru é recebida com ceticismo por tradings. Valor Econômico, São Paulo, 21 maio 2015. Disponível em: https://www.valor.com.br/agro/4059496/ferrovia-ate-o-peru-e-recebida-com-ceticismo-por-tradings. Acesso em: 14 fev. 2019.

CAVALEIRO, Dominique. Enfermeira que caminhou empurrando paciente em maca na BR-230 é homenageada: ‘o mundo precisa de mais pessoas assim’. G1, Santarém, 14 fev. 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2021/02/14/enfermeira-que-caminhou-empurrando-paciente-em-maca-na-br-163-e-homenageada-o-mundo-precisa-de-mais-pessoas-assim.ghtml. Acesso em: 14 fev. 2021.

CASTRO, Gustavo Spadotti Amaral et al. Macrologística da Agropecuária Brasileira: Delimitação das Bacias Logísticas. Campinas: Embrapa, 2018. Disponível em: https://www.embrapa.br/documents/1355154/32186845/Estudo2-delimitacao-da-bacia_web.pdf/820d8c6c-ec45-ae20-bd90-c3fade537f20. Acesso em: 14 fev. 2019.

COWEN, Deborah. The Deadly Life of Logistics: Mapping Violence in Global Trade. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: Ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

ESTADÃO CONTEÚDO. Prefeitos querem transporte de passageiros na Ferrovia Norte-Sul. O Estado de Minas, [s.I.], 8 fev. 2019. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/02/08/internas_economia,1029061/prefeitos-querem-transporte-de-passageiros-na-ferrovia-norte-sul.shtml. Acesso em: 14 fev. 2019.

GHOSN, Rania. Flow and Its Others: Fixity, Fragmentation and Friction. Proceedings of the Association of Collegiate Schools of Architecture, 2010, p. 244-249.

HARVEY, David. A opressão via capital. In: O novo imperialismo. São Paulo: Edições Loyola, 2013a, p. 77-114.

HARVEY, David. A acumulação via espoliação. In: O novo imperialismo. São Paulo: Edições Loyola, 2013b, p. 115-148.

HARVEY, David. A geografia da acumulação capitalista: uma reconstrução da teoria marxista. In: A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005a, p. 39-71.

HARVEY, David. A geopolítica do capitalismo. In: A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005b, p. 125-160.

HILDYARD, Nicholas. Licensed Larceny: Infrastructure, Financial Extraction and the Global South. Manchester: University Press, 2016.

IMIRANTE. Terminal de Grãos do Maranhão: Tegram é reconhecido no cenário portuário do Brasil e continua em expansão. Imirante, [s.I], 29 abr. 2022. Disponível em: https://imirante.com/noticias/sao-luis/2022/04/27/tegram-e-reconhecido-no-cenario-portuario-do-brasil-e-continua-em-expansao. Acesso em: 20 out. 2024.

MCMICHAEL, Philip. A Food Regime Genealogy. Journal of Peasant Studies, 2009, v. 36, n. 1, p. 139-169.

MEZZADRA, Sandro; NEILSON, Brett. Operations of Capital. South Atlantic Quarterly, v. 114, n. 1, p. 1-9, 2015.

PECK, Jamie. Uneven Regional Development. In: RICHARDSON, Douglas et al. (eds). International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2017.

RABOBANK. Build it and They Will Come – The Impact of Port Expansion on Brazilian Soybean Output. Rabobank Industry Note, n. 558. Utrecht (Holanda): jun. 2016, p. 1-7.

RITTNER, Daniel. Bioceânica, orçada em R$ 155 bi, se torna ‘conto chinês’. Valor Econômico, Brasília, 14 ago. 2017. Disponível em: https://www.valor.com.br/brasil/5078372/bioceanica-orcada-em-r-155-bi-se-torna-conto-chines. Acesso em: 21 jan. 2019.

SILVA FILHO, Edison Benedito da. Financiamento da infraestrutura no Brasil: limites dos mecanismos convencionais e alternativas a partir do investimento estrangeiro e do mercado de capitais. In: MONASTERIO, Leonardo Monteiro; NERI, Marcelo Côrtes; SOARES, Sergei Suarez Dillon (Eds.). Brasil em desenvolvimento 2014: Estado, planejamento e políticas públicas. Brasília: Ipea, 2014, p. 169-196.

TORRES, Mauricio; BRANFORD, Sue. Desmatamento S/A: de Sorriso a Santarém, indústria da soja transforma bacia do Tapajós em um tabuleiro de grandes obras. The Intercept, [s.I], 20 fev. 2017.

ZHANG, Xin. Chinese Capitalism and the Maritime Silk Road: A World-Systems Perspective. Geopolitics, 22(2), p. 310-331, 2017.

Como citar

AGUIAR, Diana. A “Guerra das Rotas” da soja: da especulação à “Razão Logística”. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 32, n. 2, e2432206, 20 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.36920/esa32-2_st02.

|

Creative Commons License. This is an Open Acess article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. |