Recebido: 18.mar.2024 • Aceito: 16.out.2024 • Publicado: 3.dez.2024

Recebido: 18.mar.2024 • Aceito: 16.out.2024 • Publicado: 3.dez.2024

Agronegocios, actores y territorio: la perspectiva de la población de localidades agrarias de la provincia de Buenos Aires (Argentina, 2022)

Agribusiness,

actors and territory: the population opinion of the agricultural localities of

the province of Buenos Aires (Argentina, 2022)

|

María Dolores Liaudat[1] |

Manuela Moreno[2] |

|

Resumen: La expansión de los agronegocios en la pampa argentina ha generado importantes consecuencias económicas, sociales y ambientales, que han afectado particularmente a las localidades agrarias, es decir, aquellos espacios locales vinculados a la agroexportación. En este contexto, es importante investigar cómo los/as habitantes de estas localidades entienden la actividad del agronegocio y sus impactos territoriales. A partir de los datos recopilados a través de una encuesta online realizada en la provincia de Buenos Aires (principal región productiva de Argentina), identificamos, en primer lugar, que los/as habitantes de las localidades agrarias definen estos espacios por sus particulares formas de sociabilidad y participan de prácticas culturales vinculadas a la vida rural. En segundo lugar, descubrimos que consideran a la agroindustria como la principal generadora de empleo en los territorios, pero no distinguen el “derrame” de las ganancias del sector hacia las comunidades. En tercer lugar, observamos que los encuestados que tienen una imagen bastante positiva de los productores y no reconocen al agronegocio como la causa de los principales problemas locales, si bien existe una opinión mayoritaria sobre sus impactos contaminantes. Por último, analizamos la influencia de determinados temas discursivos en el debate público sobre el agro y, principalmente, de la postura política en sus opiniones.

Palabras clave: agronegocios; consecuencias; territorios; localidades agrarias; percepciones sociales.

Abstract: The expansion of agribusiness in the Argentine Pampas region has generated important economic, social and environmental consequences, particularly affecting agrarian localities, those local spaces linked to agro-exports. In this context, it is relevant to investigate how the inhabitants of these localities understand agricultural activity and its territorial impacts. Based on the data constructed through an online survey carried out in the province of Buenos Aires (main productive region of Argentina), we identified, firstly, that the inhabitants of agricultural localities define these spaces by their particular forms of sociability, and participate in cultural practices linked to rural life. Secondly, we find that they consider agribusiness as the main generator of employment in the territories but do not identify the “spillover” of the sector's profits in the communities. Thirdly, we see that they have a fairly positive image of producers and do not identify agricultural activity as the cause of the main local problems, but there is a majority view of its polluting impacts. And, finally, we identify the influence on opinions of certain discursive topics present in the public debate on agriculture and, mainly, of the political position.

Keywords: agribusiness; consequences; territories; agrarian localities; social perceptions.

Resumo: A expansão do agronegócio na região dos Pampas argentinos gerou importantes consequências econômicas, sociais e ambientais, afetando principalmente as localidades agrárias, aqueles espaços locais ligados às agroexportações. Neste quadro, é relevante investigar como os habitantes destas localidades entendem a atividade agrícola e os seus impactos territoriais. Com base nos dados construídos através de uma pesquisa online realizada na província de Buenos Aires (principal região produtiva da Argentina), identificamos, em primeiro lugar, que os habitantes das localidades agrícolas definem esses espaços pelas suas formas particulares de sociabilidade, e participam nas práticas culturais ligadas ao meio rural. Em segundo lugar, constatamos que consideram o agronegócio como o principal gerador de empregos nos territórios, mas não identificam a “repercussão” dos lucros do sector nas comunidades. Em terceiro lugar, vemos que têm uma imagem bastante positiva dos produtores e não identificam a atividade agrícola como a causa dos principais problemas locais, mas há uma visão maioritária dos seus impactos poluentes. E, por fim, identificamos a influência nas opiniões de determinados temas discursivos presentes no debate público sobre a agricultura e, principalmente, da posição política.

Palavras-chave: agronegócio; consequências; territórios; localidades agrárias; percepções sociais.

Introducción

Las lógicas de producción que se expandieron en las últimas décadas en el agro pampeano argentino, conocidas como agronegocios, generaron fuerte impacto en las localidades agrarias, es decir, aquellos pueblos y pequeñas y medianas ciudades de la región donde la actividad agropecuaria tiene una fuerte incidencia (Albanesi y Propersi, 2022). El desarrollo de nuevas formas de trabajo capital-intensivas, y la aparición de nuevos actores vinculados al capital global y financiero, impulsaron la salida de una parte significativa del excedente generado en los territorios, profundizando la concentración, el despoblamiento rural y el desempleo en los espacios rurales. Al mismo tiempo, estas nuevas formas de producción causaron graves consecuencias socioambientales que han salido a la luz gracias a las denuncias de colectivos académicos y la ciudadanía.

A su vez, el avance de los agronegocios profundizó dos procesos previos que venían sucediendo en las localidades. Por un lado, la migración del campo a la ciudad de la mayoría de los terratenientes, productores y trabajadores rurales que abandonaron la vida en las explotaciones agrarias. Y, por el otro, la conversión de las localidades en lugares de gestión agrícola, quedando el espacio rural como un mero lugar de producción. A estos procesos, que generaron la disminución de la diferenciación entre el mundo rural y el urbano debido a una mayor interacción entre ambos, se suma la presencia cada vez más fuerte de nuevas empresas globales cuya reproducción no depende de relaciones sociales y económicas locales (Albadalejo, 2013; Moreno, 2022).

En

este contexto, marcado por importantes transformaciones en los territorios y

por la emergencia de conflictos socioambientales, entendemos que es relevante

investigar cómo los/as vecinos/as urbanos de los productores entienden la

actividad agropecuaria y sus impactos, y qué influencia tienen los discursos

públicos en disputa sobre estos significados. Este último aspecto cobra

especial importancia a partir de una serie de resultados de investigaciones

recientes realizadas por nosotras. Por un lado, identificamos la hegemonía en

la esfera pública de un discurso que celebra el agronegocio y sus beneficios

para el conjunto de la sociedad, en particular para las comunidades locales (Liaudat, 2018). Pero este discurso parece contradecir las

consecuencias de las lógicas productivas dominantes en los territorios, lo que

plantea la cuestión acerca de su capacidad de generar consenso social en

estos espacios. Por otro lado, hallamos que existe un consenso generalizado entre

los sujetos agrarios pampeanos sobre la existencia de un supuesto rencor hacia

el “campo” entre actores no vinculados con el sector. Esta animosidad estaría

relacionada con visiones distorsionadas de la realidad, desconocimiento y

prejuicios alimentados por el discurso nacional-popular desde el denominado

“conflicto del campo” del año 2008 (Liaudat, 2023).[3]

En este contexto, a partir de los datos recabados mediante una encuesta online realizada en junio de 2022 a la población residente en una centena de localidades agrarias de la provincia de Buenos Aires (que compone la principal región productiva de Argentina), buscamos responder a los siguientes interrogantes: 1) ¿Qué lugar ocupa “lo rural” en la identidad local? 2) ¿Cuál es la percepción de la población sobre los impactos económicos y sociales de la actividad agropecuaria en los territorios donde viven? 3) ¿Qué visión tienen acerca de los productores? 4) ¿Existen diferencias en estas percepciones según las variables centrales que describen a las/os actores sociales? 5) ¿Qué influencia tienen los discursos públicos en disputa?

A lo largo del artículo, presentamos en primer lugar el enfoque teórico-metodológico de la investigación. A continuación, señalamos los principales antecedentes con los que dialoga este trabajo de investigación. En tercer lugar, presentamos los resultados ordenados en cuatro ejes que fueron identificados como centrales en la revisión bibliográfica previa: el “campo” en la identidad local, su rol en el desarrollo económico de las localidades, la percepción acerca de los productores y las consecuencias de la actividad agropecuaria. Por último, a partir de las principales conclusiones del estudio reflexionamos sobre el consenso social y los puntos de tensión en relación al agro y sus actores en los espacios locales.

Enfoque teórico-metodológico

Los espacios abordados en este trabajo son las localidades agrarias, definidas por Albanesi y Propersi (2022) como pueblos y ciudades que expresan una particular imbricación rural-urbana en un territorio vinculado principalmente a la agroexportación. En este sentido, esta definición supera las conceptualizaciones basadas en criterios censales que diferencian a las localidades urbanas de las rurales en función del número de habitantes (más o menos de 2.000 habitantes, respectivamente). El concepto localidades agrarias, por otra parte, implica la idea de territorio entendido como la construcción social e histórica efectuada por la materialización de la actividad humana en un espacio físico determinado. Asimismo, comprende la noción de escala local, descrita por Swyngedouw (1997, p. 40) como el escenario y el momento, tanto discursivo como material, en el que se disputan las relaciones de poder socioespaciales (en este caso, las que regulan el modelo de desarrollo agrícola) y se negocian y regulan los compromisos, y en el que intervienen diferentes actores (como productores, contratistas, asesores, asalariados) con intereses en tensión.

Este concepto de localidades agrarias engloba un vasto

conjunto de espacios que presentan importantes diferencias en cuanto a

su ubicación geográfica, tamaño, perfil productivo y la infraestructura

disponible para el desarrollo económico. En particular, esta investigación analiza

las percepciones de las/os habitantes de una amplia gama de localidades

agrarias pampeanas a partir de una encuesta online implementada en 2022

en la provincia de Buenos Aires (excluyendo los grandes aglomerados urbanos, ya

que no se ajustan a la definición). Esta provincia se encuentra dentro de la

región pampeana, uno de los epicentros de la dinámica agraria argentina

reciente, y, por su extensión y diversidad agroecológica, es

representativa del complejo perfil productivo y social de la región (Pucciarelli, 1997).

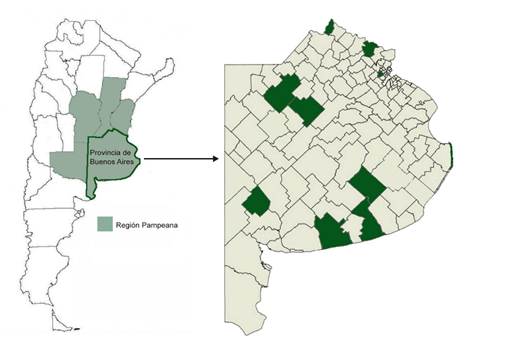

La encuesta fue respondida por habitantes de más de 100 municipios, de los cuales mencionamos los diez donde obtuvimos una mayor participación en las encuestas: Partido de la Costa, Partido de la Costa, Luján, Necochea, San Nicolás, Tres Arroyos, Zárate, Lincoln, 9 de Julio, Saavedra y Tandil. El siguiente Mapa 1 de la provincia de Buenos Aires muestra brevemente la diversidad de las áreas productivas cubiertas, así como la ubicación geográfica y el tamaño de los distritos.

Mapa 1 – Ubicación de la región pampeana y los 10 de los 100 partidos de la Provincia de Buenos Aires en los que se obtuvo mayor número de casos de la encuesta

Fuente: Elaboración propia.

La encuesta en línea se basó en un cuestionario de 60 preguntas y tuvo como objetivo captar las representaciones sociales sobre el rol del agro en la economía nacional y local, el modelo productivo actual, las dinámicas sociales asociadas a él y el papel del Estado en este contexto, entre otros tópicos. Para este artículo, seleccionamos siete preguntas que giran en torno a asuntos vinculados a grandes temas que, en estudios previos, consideramos relevantes para el análisis de las dinámicas y percepciones de las localidades pampeanas en relación con el agro.

Los cuestionarios fueron aplicados a muestras no probabilísticas construidas por invitación a través de las redes sociales, donde se ofrecía como incentivo a la participación el sorteo una notebook. Las invitaciones se realizaron por medio de una campaña publicitaria en Facebook e Instagram utilizando segmentos publicitarios por tipos de partidos y zonas agroecológicas, diferenciando entre tres grupos etarios y los dos géneros principales, con los valores publicitarios graduados según el peso demográfico de cada segmento, con un reajuste según la tasa de respuesta a mitad de la campaña.

De los casos obtenidos (los que contestaron a la totalidad o a la mayor parte de la encuesta), realizamos una ponderación en los casos en los que la muestra obtenida no reflejaba los parámetros de la población, teniendo como valores de esta última los datos del Censo Nacional del año 2022. En consecuencia, consideramos que los datos obtenidos nos permiten marcar tendencias y estimar la conducta del conjunto de la población, aunque sabemos que en cada coyuntura pueden existir otras variables que no podemos controlar y que inciden en diferencia entre quienes contestaron a la encuesta y quienes no quisieron hacerlo.

La muestra corregida de la encuesta presentada en este artículo está compuesta por 979 casos distribuidos del siguiente modo: mujeres (48%) y varones (51%); menores de 30 años (18%), entre 30 y 65 años (60%) y mayores de 65 años (22%); estudios primarios completos o incompletos (34%), estudios secundarios completos o incompletos (38%) y estudios superiores completos o incompletos (28%). Con el objetivo de lograr una caracterización más profunda de las posiciones de la población, los resultados de las preguntas seleccionadas fueron cruzado con las características del perfil de los encuestados y con otras dos variables que consideramos relevantes para el tema de esta investigación: los vínculos con el agro (que distingue entre quienes tienen actividades laborales relacionadas con el sector agropecuario o familiares que las tienen, y quienes no tienen vínculos laborales ni familiares con el agro) y la identificación política.[4] En relación con sus vínculos con el agronegocio, el 82% declaró no tener ninguna relación con él, mientras que el 18% sí lo tiene. Entre estos últimos, el 66% son predominantemente los que tienen una inserción económica productiva en el sector (poseen una empresa agropecuaria o de servicios, trabajan para una de ellas, son dueños de tierras que arrendan, o reciben una pensión por su trabajo en el sector); en segundo lugar están los que tienen un familiar directo que trabaja en el agro (26%); y por último, una pequeña proporción se dedica a la docencia en escuelas rurales o trabaja en organismos públicos asociados al agro (8%).

Por otra parte, respecto a la variable política, formulamos

la pregunta ¿Quién quiere que gane las elecciones presidenciales de 2023?

y, para aclarar la explicación, agrupamos las respuestas entre quienes

eligieron opciones de izquierda o centroizquierda: alrededor del 27%, que reúne

a quienes optaron por la coalición peronista Frente de Todas/os (FdT), el 25%, o el Frente de Izquierda de las/os Trabajadores/as

(FIT), el 2%. Y, por otro lado, los/as que eligieron opciones de derecha: cerca

del 27%, que incluye a los/as que optaron por Juntos por el Cambio (JxC), el

17%, o la Libertad Avanza (LLA), el 10%,

y a los/as que dijeron que ningún candidato les gustaba (37%).[5]

El estudio de la influencia de estas distintas variables en

los posicionamientos de las poblaciones locales, nos permite realizar un

análisis más profundo, al indagar qué rasgos de los perfiles de las

personas están vinculados, y de qué modo, a las representaciones del agro y a

las consecuencias de esta actividad en los territorios.

Agronegocios y territorios

La expansión de los agronegocios en la región pampeana argentina generó importantes transformaciones en pequeñas y medianas ciudades vinculadas a la agroexportación. A partir de una revisión de la literatura especializada sobre el tema, distinguimos cuatro dimensiones que han sufrido transformaciones y que decidimos investigar desde la percepción de los habitantes de estos espacios: el lugar del agro en las identidades locales, su papel en el desarrollo económico, la caracterización de los productores y las consecuencias de la actividad agropecuaria.

En

lo que respecta al primer eje, el lugar del campo en las identidades locales,

algunos estudios han abordado la cambiante fisonomía de las localidades

agrarias y su impacto en la reconfiguración del tejido social. Se ha destacado la crisis del mundo rural tradicional como

consecuencia del declive y desaparición de pueblos rurales (Benitez,

2000), y la conversión del espacio rural en un espacio estrictamente

productivo (o, en ciertos casos, como lugar de residencia de una

menorproporción de trabajadores rurales), mientras que el espacio urbano

cercano se ha transformado en el lugar de servicios para el sector agrario (Albadalejo, 2013). En este escenario de cambio, algunos

estudios profundizaron sobre el rol que las sociedades otorgan al agronegocio,

señalando que el "campo” sigue desempeñando un papel central en la

definición de las identidades locales y las formas de sociabilidad que las

caracterizan (Ratier, 2004; Cloquell

et al., 2011 y 2013), a la par que destacan

el peso de las instancias rituales tradicionalistas como formas en las que se

recrea este sentido de pertenencia en la actualidad (Ratier,

2003). Considerando estos aportes, en esta investigación indagamos sobre el

lugar del agro en las identidades locales a través de una serie de preguntas

sobre la participación en prácticas culturales ligadas al campo, y los

principales aspectos que se valoran en las localidades, así como

aquellos que las distinguen de las grandes ciudades.

En relación al papel del agro en las economías locales, diversos autores/as han reflexionado sobre este tema con visiones contrapuestas. Mientras que los defensores del modelo de agronegocios señalan el crecimiento y vitalidad de los territorios, debido principalmente a un esquema productivo flexible que genera nuevas oportunidades laborales (Anlló et al., 2013; Mackeprang, 2002), un gran número de analistas argumentan lo contrario, destacando las consecuencias de un proceso de “modernización excluyente” que implica mayor desempleo, fragmentación y polarización social (Giarraca y Levy, 2004; Neiman et al., 2003; Sili, 2005). Particularmente, los estudios en esta línea han puesto de relieve que una parte significativa de los excedentes generados en los territorios se canaliza por medio de inversiones y flujos financieros fuera de la región de origen (Albadalejo et al., 2013).

En este sentido, también se abordó el punto de vista de los residentes de estos espacios en dos líneas. La primera analizó cómo los actores agrarios ven el impacto de su actividad en la economía local, y mostró la existencia de percepciones diferentes entre los que tienen una inserción global, y los productores familiares y comerciantes locales que se ven perjudicados por la llegada de nuevas empresas desterritorializadas (Albadalejo et al., 2013; Moreno, 2022; Liaudat, 2020). La otra línea de análisis se centró en las percepciones de las/os residentes locales. Los estudios realizados en pequeños pueblos agrícolas han puesto de manifiesto la existencia de algunas tensiones en relación con el impacto del crecimiento del agro en las localidades (Cloquell et al., 2011 y 2013; Gras y Bidaseca, 2010).

En este estudio, nos interesamos en analizar cómo concibe la relación entre el sector agropecuario y la economía en localidades agrarias de diferentes tamaños y orientaciones productivas, a través de interrogantes que buscan registrar las percepciones acerca de cuál es la actividad que genera más empleos en la localidad y hacia donde se dirigen las ganancias del sector.

Otro

aspecto que ha concitado la atención de los analistas es la reconfiguración de

la estructura agraria y la visión social sobre los productores agrarios. En

este sentido, un nutrido número de estudios han analizado las transformaciones

de los sujetos sociales agrarios, en el marco del aumento de la

concentración y la creación de nuevas formas de desigualdad social. Entre

ellos, se ha distinguido a los actores agrarios que se adaptaron y lograron

sobrevivir, e incluso verse beneficiados con la expansión del agronegocio, de

los actores agrarios locales que fueron expulsados de la producción y tuvieron

que buscarse otros empleos, solicitar ayudas sociales o combinan su actividad

agraria con otros trabajos (Albadalejo, 2013; Lucero y Frasco, 2021). En este contexto, algunos

estudios señalan las tensiones existentes entre los actores agrarios

territorializados y los pools de siembra, para los cuales el territorio se

convierte meramente en un recurso funcional para su acumulación de carácter

efímero (Gras y Hernández, 2013; Liaudat, 2018), y también de las tensiones a nivel social

entre los productores y el resto de la población. Sobre este último punto, se

ha destacado la emergencia de críticas a los actores agrarios en el ámbito del

“conflicto del campo” del 2008, vinculados al discurso nacional-popular que los

caracterizaba como “egoístas”, “quejosos” “sojeros” u “oligarcas” (Gras y Bidaseca, 2010; Liaudat,

2023). Más recientemente, se analizado la percepción de los productores

como “contaminadores” en el contexto de las denuncias de colectivos

socioambientales sobre los impactos del uso de agroquímicos (Lucero, 2019).

Interesadas en estos aspectos, indagamos en la encuesta sobre cómo se caracterizan a los productores en relación con dos aspectos centrales: el tipo de trabajo que realizan y sus vínculos con la comunidad y los discursos públicos que circulan sobre los mismos.

Finalmente, entre los estudios académicos, se otorgó relevancia al análisis sobre las consecuencias sociales de la actividad agropecuaria en las localidades. Principalmente, su impacto sobre las condiciones de infraestructura de esas áreas (en las rutas y caminos, aumento del tránsito “pesado”, etc.) y, particularmente, en el incremento del costo de vida debido al aumento de los precios de los inmuebles, que se han convertido en una forma de canalizar los excedentes del sector agropecuario, y la subida de precio de los alimentos por la creciente pérdida de diversidad productiva y al uso exclusivo de las tierras a la producción de commodities (Albanesi y Propersi, 2022). La visión de la población sobre estas consecuencias sociales también ha sido analizada en algunos pueblos agrícolas específicos de la región pampeana (Cloquell et al., 2011 y 2013; Gras y Bidaseca, 2010).

Asimismo, se prestó mucha atención a las

repercusiones sanitarias e medioambientales de

la aplicación de un “paquete tecnológico” que es altamente dependiente de los

insumos químicos. Los estudios que han analizado la perspectiva social sobre

este tema destacan, por un lado, la capacidad interpelativa del discurso del

agronegocio en buena parte de los actores agropecuarios pampeanos, que minimiza

el impacto del modelo sobre el medioambiente (Liaudat

et al., 2021; Lucero, 2019). Por el

otro lado, diversos estudios han registrado percepciones sociales sobre

los riesgos de los agroquímicos para la salud y algunas tensiones en las

localidades a partir de las denuncias de los colectivos socioambientales (Berger y Ortega, 2010; Cabrini et al., 2018; Lucero,

2019).

En esta investigación, se aborda las consecuencias de la actividad agropecuaria a través de dos variables, una más amplia, que releva los principales problemas que los habitantes perciben en la localidad, y otra que aborda de forma directa la percepción sobre el agro y el problema de la contaminación. De este modo, a partir de los aportes de los estudios previos que han abordado cada una de estas dimensiones en espacios locales específicos, aquí proponemos analizar dichas–problemáticas desde un enfoque más abarcador incorporando la perspectiva de una gran diversidad de pueblos y ciudades ligados a la agroexportación, así como el estudio de diferentes variables que definen los perfiles sociales de los pobladores. Así, se busca identificar si existen puntos de vista comunes que atraviesen al conjunto de localidades agrarias y qué rasgos sociales influyen en sus posicionamientos al respecto.

Análisis de la percepción de los/as habitantes de las localidades agrarias en el contexto actual

El “campo” en la identidad local

Históricamente, los pueblos y pequeñas y medianas ciudades bonaerenses se desarrollaron bajo el impulso de la agroexportación. Sin embargo, a lo largo del siglo XX la estructura socioeconómica de estas localidades cambió. En el contexto de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), el desarrollo de pequeñas y medianas empresas condujo a una diversificación de la matriz productiva en las diferentes localidades y, a partir de la década de 1970, las políticas neoliberales y la promoción del agronegocio condujeron a una profundización del despoblamiento rural, al aumento del desempleo y a la concentración de la producción. En esas circunstancias, a modo de introducirnos en los imaginarios del agro en las sociedades locales actuales, nos preguntamos: ¿Qué lugar ocupan “el campo” y lo “rural” en la identidad colectiva de los habitantes de estos espacios?

Los estudios que previos que han abordado esta temática identificaron la persistencia de la “huella de lo rural”, y la generación de un “sentido de comunidad” entre los pobladores de pequeñas localidades agrarias pampeanas (Cloquell et al., 2011; Albanesi et al., 2013), así como formas de reproducir esta marca en la actualidad a través de prácticas gauchas[6] o tradicionalistas que recrean la simbología rural (Ratier, 2003). En este estudio, a partir de la pregunta ¿Qué es lo que más valora de su localidad?, encontramos que más del 70% de los/as encuestadas señalaron algún aspecto relacionado con las formas de vida social. Las principales respuestas fueron la seguridad y la tranquilidad, la cercanía con amigos y familia, y vivir en un lugar donde todos se conocen. De este modo, se otorga un rol importante a las relaciones cotidianas entre vecinas/os como “espacio para la comunidad”, en la misma línea que estudios anteriores (Albanesi et al., 2013). Por el contrario, la relación con la naturaleza, aspecto clave vinculado al lugar que confieren al campo como espacio físico, fue escasamente elegido (alrededor del 11%). Además, con el objetivo de investigar la identidad de las localidades en oposición a las grandes ciudades, preguntamos: ¿Con cuál de estas palabras asocia a la mayoría de la gente de la ciudad de Buenos Aires? En la encuesta, el 60% sostuvo que son “acelerados”, expresando otra forma de vivir y pasar el tiempo que caracteriza a las grandes urbes y que genera una diferencia clave con los pueblos, y las ciudades pequeñas y medianas. A pesar de que este estudio no solo lo realizamos con habitantes de pueblos rurales, sino también de diversas localidades agrarias de diferentes tamaños y orientaciones productivas, y de que, además, se ha profundizado el proceso de urbanización de los pueblos rurales en la última década, resulta llamativo que las personas encuestadas mostraran una alta valoración de los espacios locales a partir de su particular forma de sociabilidad y ocupación del tiempo.

Para investigar el papel del mundo rural en los aspectos culturales de las localidades, realizamos la pregunta: ¿Le gustan las fiestas tradicionales gauchas de su zona? Casi el 70% contestó afirmativamente, y el 40% señaló que, además de gustarles suelen participar en ellas. La persistencia y recreación de lo rural se manifiesta en el disfrute y participación en estas prácticas, lo que nos permite inferir la importancia que tienen eventos como los fogones populares, los desfiles tradicionalistas o las jineteadas en la socialización y construcción de identidad local.

Al analizar el peso de las diferentes variables en las respuestas, no observamos ninguna vinculación significativa con las características que definen los perfiles sociales de los/as entrevistados/as. Aún en la pregunta sobre las fiestas tradicionales gauchas, en la que cabría esperar una cierta diferencia de implicación entre quienes tienen vínculos con el sector y quienes no, tampoco se halló ninguna relación. Exactamente el mismo porcentaje de personas destacó que le gustaban y participaba siempre o casi siempre de la agrupación con y sin vínculos (38% en cada caso). Por otra parte, al cruzar las posiciones políticas con las visiones a respecto a los/as habitantes de las grandes urbes, también encontramos una visión compartida de los sentidos negativos, aunque podemos resaltar la existencia de una visión un poco más crítica por parte de quienes se identifican con posiciones nacional-populares o de izquierda, como podemos percibir en la Tabla 1. Lo que podría inducirnos a suponer la persistencia entre ellos del antagonismo histórico entre el interior y Buenos Aires (Liaudat, 2023).

Tabla 1 – ¿Con cuál de estas palabras asocia a la mayoría de la gente de la ciudad de Buenos Aires? Según preferencia política

|

|

|

JxC / LLA |

FdT / FIT |

Ninguno |

|

|

Sentidos positivos |

Modernos |

18,1 |

3,2 |

5 |

|

|

Educados |

4,1 |

0,5 |

2,5 |

||

|

Emprendedores |

5,9 |

5 |

6,6 |

||

|

Sentidos negativos |

Egoístas |

2,3 |

16 |

4,1 |

|

|

Acelerados |

55,2 |

51,6 |

64,4 |

||

|

Arrogantes |

14,5 |

23,7 |

17,4 |

||

|

Total |

100 |

100 |

100 |

||

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Pero, más allá de esta distinción, en conjunto parece existir ciertos consensos transversales en relación con la forma en que los/as habitantes de las localidades agrarias construyen la identidad local y las prácticas culturales asociadas al agro. A pesar del proceso de cambio de las localidades (creciente urbanización, mayor conectividad, etc.) los/as habitantes tienen una visión que resalta, como positivo y distintivo de estos espacios, una cierta forma de sociabilidad (vinculada a las relaciones personales) y, a diferencia de las grandes urbes, un modo de pasar el tiempo (asociado a la tranquilidad). A la vez, se reconoce que parte de la forma de vida social se vincula y se reproduce en relación al “campo”, aspecto que identificamos por el gusto y la participación en prácticas rituales gauchescas.

El agro en la economía local

Además de analizar los aspectos sociales y culturales que vinculan al campo con las identidades locales, también indagamos por el lugar que le otorgan las/os habitantes al sector agropecuario en el desarrollo de la economía local. Los datos de una encuesta que realizamos recientemente a nivel nacional nos permitieron establecer que existe un amplísimo consenso en Argentina (88% de los casos) en que la industria genera más puestos laborales que el campo (Liaudat et al., 2024). Sin embargo, en esta investigación, cuando se pregunta qué sector de la economía genera más puestos laborales en la localidad donde reside cada encuestado/a, la opinión es diferente. Al responder a la pregunta ¿Cuál es la actividad en la que trabaja más gente en su partido?, la mayoría de los/as habitantes sostuvo que era la Agricultura y la Ganadería (39%). Si le sumamos a quienes optaron por Industria de Alimentos (5%), que se vincula directamente al agro, cerca del 45% señaló que el mayor número de empleos en el partido en el que vive proviene de la agroindustria. Cabe agregar que la segunda opción más elegida fue la administración pública, con el 22%, y destacar que solo el 9,7% eligió a la Industria no Alimentaria. Estos resultados actualizan lo observado hace una década por estudios realizados en pueblos de Santa Fe, que señalaban que, a pesar de la presencia de otras actividades económicas no agrarias en los territorios, el agro seguía presentándose en las narrativas locales como estructurante de la vida económica de los pueblos (Cloquell et al., 2011 y 2013; Gras y Bidaseca, 2010).

Con el fin de considerar posibles opiniones contradictorias sobre este aspecto dentro de las mismas localidades, indagamos la incidencia de distintas variables en estas opiniones y observamos que no había diferencias significativas por género, nivel educativo, edad o posición política. Como era de esperar, únicamente se identificó que los/as que tienen vínculos con el agro señalaron con mucha mayor contundencia que la agroindustria es la principal generadora de empleo en sus localidades (cerca del 70% de las personas entrevistados se posicionó de este modo, como se observa en la Tabla 2). Parece existir un consenso a nivel local respecto a esta idea. A pesar de que, como señalan numerosos estudios, las nuevas formas de producción y de trabajo del modelo del agronegocio suponen cambios profundos en la composición y en el número de trabajadores demandados por la actividad agropecuaria (otrora central para comprender la dinámica económica y social de las sociedades locales) (Albanesi, 2022), la opinión predominante aquí es que el sector agropecuario es el principal generador de empleos locales.[7]

Tabla 2 – ¿Cuál es la actividad en la que trabaja MÁS gente en su partido? Según vínculo con el agro

|

|

Relación con el agro |

||

|

Sin vínculo |

Con vínculo |

Total |

|

|

Agricultura y ganadería |

34,80% |

60,70% |

39,30% |

|

Industria de alimentos |

3,50% |

10,40% |

4,70% |

|

Industria de productos no alimentarios |

10,90% |

4,60% |

9,70% |

|

Comercio, turismo y servicios profesionales y técnicos |

19,70% |

7,50% |

17,40% |

|

Construcción y transporte |

3,00% |

2,90% |

3,00% |

|

Administración pública municipal, provincial y nacional |

23,80% |

12,10% |

22,00% |

|

Educación, salud y seguridad |

4,30% |

1,70% |

3,80% |

|

Total |

100% |

100% |

100,00% |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Por

otra parte, la percepción del impacto del desarrollo agrario en las localidades

se ve problematizada por el vínculo existente entre el crecimiento del agro y

la inversión y la circulación de capitales a nivel local. Para explorar esta

cuestión, en el estudio planteamos directamente la pregunta: En su partido,

en las épocas de mayor crecimiento del campo ¿Qué hacen los productores con la

mayoría de sus ganancias? La gran mayoría respondió que el aumento de los

beneficios del sector no se traduce en mejoras de la economía local. De este

modo, se distancian de la opinión de las/os defensoras/es del agronegocio que

plantean su efecto potenciador sobre los territorios (Anlló

et al., 2013). Las opciones vinculadas a las contribuciones directas

a la economía de los partidos (en términos de gastos en comercios y servicios

locales, compra de inmuebles en el partido, apertura de negocios) casi no

fueron elegidas. La respuesta que más peso tuvo fue que los productores

reinvierten “la plata” en la producción (48% sostuvo esta idea, si sumamos el

44% que piensa que la reinvierten en sus campos y el 4% que se expande a otros

campos), y un grupo importante declaró que desconocen qué hacen con las

ganancias porque los productores casi no viven en el partido (17%). Si a este

grupo, le sumamos el 10% que afirmó que las ganancias se invierten fuera de las

localidades, se observa que hay un cierto registro de la salida de los

excedentes agrarios de los espacios locales, lo que ha sido señalado como una

de las principales consecuencias de los nuevos esquemas de agronegocios por

algunos estudios (Albadalejo et al.,

2013; Gras y Manildo, 2010).

Estas respuestas expresan una clara tensión en relación con el papel que atribuyen al agro en las localidades y se encuentran en sintonía con lo hallado en otras investigaciones que tomamos como referencia. En ellas se señalaba que las/os habitantes percibieron una mayor circulación de dinero en el contexto del denominado “boom sojero”[8] de la primera década del siglo XXI, pero que esto no se tradujo en beneficios para la comunidad, ya que se concentró en pocas manos – la de los “gringos” que compran 4x4 o propiedades – (Gras y Bidaseca, 2010), o que el crecimiento del sector no se reflejó en obras u otras instancias distributivas de la inversión pública o privada (Albanesi et al., 2013).

Al examinar las diferentes variables que podrían explicar esta visión crítica, observamos que únicamente los vínculos con el sector y la posición política tenían incidencia. Por una parte, en tanto las personas relacionados con el agro señalaron en mayor medida que las/os productoras/es reinvierten sus ganancias fundamentalmente en el campo (64% frente al 43% de los que no poseen vínculo), las no vinculadas al sector agropecuario pusieron mayor peso en respuestas que se asocian a sentidos más críticos, como muestra la Tabla 3. Nos referimos a tópicos, como esta, que se llevan las ganancias afuera de los territorios (porque la invierten en el sistema financiero o compran propiedades en grandes ciudades o directamente porque no viven en los espacios locales); o que compran autos y camionetas 4x4, símbolo de distinción social en las localidades agrarias ya señalado por otros estudios (Bidaseca y Gras, 2010; Cloquell et al., 2013).

Tabla 3 – En su partido, en las épocas de mayor crecimiento del campo ¿qué hacen los productores con la MAYORÍA de sus ganancias? Según el vínculo con el agro

|

|

Sin vínculo |

Con vínculo |

Total |

|

La invierten en el campo |

43,2 |

63,7 |

47,3 |

|

La invierten en la localidad |

15,1 |

9,5 |

13,8 |

|

La invierten afuera |

11,4 |

8,4 |

10,7 |

|

No sé, porque los productores casi no viven en el partido |

18,1 |

12,5 |

17,1 |

|

Compran autos o camionetas |

12,3 |

6 |

11,1 |

|

Total |

100 |

100 |

100 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Pero

la posición política de las/los encuestados es aún más determinante en sus

respuestas frente a esta pregunta. Al prestar atención a los posicionamientos

de las/os seguidoras/es de las fuerzas políticas, observamos que casi el 70% de

quienes se identifican con posiciones de derecha (JxC y LLA), sostuvieron que

los productores desarrollan inversiones vinculadas al campo (reinvierten en

su campo o se expanden). En cambio, sólo el 17 % de los/as seguidores/as de

FdT y FIT asociaron sus respuestas a esta opción, como se puede verificar

en la Tabla 4. En este último grupo, por el contrario, más del 70% de las

respuestas estaban vinculadas a que las/os productoras/es no invierten en la

localidad o en sus campos, sino que lo hacen por fuera de estos espacios o en

vehículos, es decir, que desvinculan el crecimiento del agro del aporte que

podría generar en las economías locales asociándose con tópicos críticos sobre

el sector que utiliza el discurso nacional-popular y de izquierda en la esfera

pública nacional (Liaudat, 2023).

Tabla 4 – ¿Qué hacen los productores con sus ganancias? Según preferencias políticas

|

|

JxC / LLA |

FdT / FIT |

Ninguno |

|

La invierten en el campo |

68, 9 |

17 |

51,4 |

|

La invierten en la localidad |

13,2 |

10.2 |

14 |

|

La invierten afuera |

1,9 |

27,4 |

6,5 |

|

No sé, porque los productores casi no viven en el partido |

12,7 |

23,4 |

17,2 |

|

Compran autos o camionetas |

3,3 |

22 |

10,8 |

|

Total |

100 |

100 |

100 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

En

ese caso, podemos señalar que en los espacios analizados en el estudio persiste

la percepción de la importancia de lo rural como marca distintiva de las

localidades y en el señalamiento de cuál es, a nivel local, la fuente principal

de generación de empleo (a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional). Pero

también es posible identificar una visión crítica respecto al efecto “derrame”

de la producción agropecuaria en las localidades, en tanto la percepción

mayoritaria es que existe una desvinculación entre el desarrollo local y el

crecimiento de la actividad agropecuaria. Mientras que, en un estudio

previo (Albadalejo et al., 2013) se había

identificado que existían diferentes valoraciones sobre el aporte del sector

agropecuario a nivel local en función del tipo de inserción productiva en el

sector agropecuario, en este estudio, que incorpora la visión del conjunto de

la sociedad en los espacios locales y múltiples variables de análisis, podemos

afirmar el peso de la vinculación con el sector y principalmente de la posición

política en las valoraciones de las/os habitantes de las localidades agrarias

al respecto.

Las representaciones sobre los productores agropecuarios

La sociabilidad de las localidades agrarias ha estado históricamente influenciada por la dinámica de relaciones sociales agropecuarias (Ratier, 2004; Albadalejo, 2013). Sin embargo, la expansión de los agronegocios ha provocado profundos cambios en la estructura social agraria, con la aparición de nuevos actores deslocalizados, la desaparición de miles de productores y la reconversión de otros en actividades productivas. Asimismo, la modernización tecnológica del sector y el aburguesamiento de los chacareros (que delegan gran parte de las labores en empresas contratistas) han generado importantes cambios en los modos de vida de los actores agrarios (Balsa, 2006). En este contexto nos preguntamos: ¿Qué imágenes tienen las sociedades locales sobre los productores?

Estudios anteriores han señalado la relevancia de los actores agrarios en la escena social y política local (Albadalejo, 2013). Sin embargo, también se ha constatado la existencia de representaciones negativas de estos actores, tanto a partir del “conflicto del campo” de 2008 como con el surgimiento de denuncias de parte de colectivos socioambientales.

En la encuesta, a través de tres preguntas, intentamos averiguar qué imagen existe en las sociedades locales sobre los productores, prestando atención al peso de los discursos críticos que se han instalado a nivel nacional sobre ellos. La primera pregunta planteaba: Si tuviera que elegir una de las siguientes opciones para describir a los productores agropecuarios de su zona en relación al trabajo que realizan, ¿qué diría? Las respuestas estuvieron bastante repartidas. La primera opción elegida fue Que trabajan tanto como cualquier otra persona (34%), opción que no se posiciona al respecto, seguida de una representación muy positiva de los actores agrícolas, adhiriéndose a la idea de Que son los trabajadores más sacrificados que conozco (30%), un tópico difundido en reiteradas ocasiones por los voceros del sector en la esfera pública, especialmente por la Federación Agraria (Liaudat, 2018). Finalmente, el tercio restante de los entrevistados se mostró más crítico, argumentando que los productores trabajan bastante pero no son tan sacrificados como otras personas (18%) o directamente que son las personas que menos trabajan porque la mayoría de las tareas las realizan otros (18%).

La

segunda pregunta planteaba: Si tuviera que describir a los productores en

relación a cómo son con las demás personas de su localidad, ¿qué diría? La

respuesta con más adhesión fue Son tan solidarios y egoístas como cualquier

otro (49%), lo que no les posiciona en ninguna de las posturas

contrapuestas que existen al respecto. Y, entre los que sí lo hicieron, las

respuestas estuvieron bastante repartidas, ya que un poco más de un tercio dijo

que son bastante o muy solidarios (31%), mientras que casi el 20% dijo

que son bastante o muy egoístas. A diferencia de lo que indican otros

estudios, la crítica al egoísmo de los productores no tiene mucho peso en los

espacios locales analizados. Tal vez, la distancia temporal con el denominado

“conflicto del campo” haya diluido ciertas tensiones en los espacios locales,

que estudios cercanos a este acontecimiento, como el de Gras y Bidaseca (2010), lo habían identificado.

Si las dos preguntas anteriores nos permitieron registrar una visión dividida de los productores, donde el discurso crítico sobre ellos no es muy fuerte, el análisis de la tercera pregunta nos permite afirmar con mayor contundencia que la percepción sobre los productores agropecuarios en las localidades agrarias es mayoritariamente positiva, lo que desacredita la supuesta hegemonía social de una percepción crítica que los actores agrarios perciben sobre ellos en los territorios (Liaudat, 2023). Específicamente, ante la pregunta con cuál de estas palabras asocia a la mayoría de los productores agropecuarios, la mayor parte (48%) eligió por definirlos como el motor del país, tema central utilizado por las entidades tradicionales del sector, en especial por la Sociedad Rural Argentina, y retomado por los voceros de los agronegocios (Balsa, 2012), en la disputa con los proyectos políticos que históricamente han buscado posicionar al sector industrial como el eje central del desarrollo nacional. Si a los/as que respondieron de este modo se suman quienes escogieron las otras dos palabras que remiten a calificativos positivos de los productores, también difundidas por diferentes voceros del sector en la esfera pública, cerca del 65% expresó una opinión favorable sobre los mismos. Nos referimos a calificarlos como Sacrificadores de su trabajo, propio del discurso de la Federación Agraria que nuclea a los pequeños productores, y como Innovadores, concepto ligado a la discursividad del agronegocio (Liaudat, 2018). Por otra parte, alrededor del 30% de las/os encuestados eligió palabras críticas asociadas al discurso nacional-popular, definiendo a los productores como oligarquías (15%) y quejosos (15%), y solo un pequeño grupo de encuestados/as optó por definirlos con la palabra Contaminación (5%), vinculada a las críticas instaladas en el debate público por colectivos socioambientales.

Al

analizar la incidencia de las distintas variables en las opiniones, vemos que

el género y la edad no influyen en ninguna de las preguntas y, llamativamente,

tampoco hay influencia si consideramos el vínculo con el agro. En cambio, sí

incide el nivel educativo, como se demuestra en la Tabla 5. Y cuanto mayor es

el nivel de estudios, más críticas son las opiniones, ya que alrededor

del 43% de quienes tienen nivel universitario (completo o incompleto) asocia a

los productores con sentidos negativos, mientras que solo lo hace el 23% de

los/las encuestados que tienen estudio primario.

Tabla 5 – ¿Con cuál de estas palabras asocia a la MAYORÍA de los productores agropecuarios? Según nivel educativo

|

|

Primario |

Secundario |

Universitario |

|

|

Sentidos positivos |

Motor del país |

58,5 |

46,3 |

37,9 |

|

Innovadores |

3,5 |

5,7 |

5,6 |

|

|

Sacrificio |

13,8 |

9 |

13,3 |

|

|

Sentidos negativos |

Contaminación |

6,7 |

5,1 |

4,4 |

|

Oligarquía |

5,3 |

17,9 |

22,2 |

|

|

Quejosos |

12,1 |

16,1 |

16,5 |

|

|

Total |

100 |

100 |

100 |

|

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

No

obstante, la variable que más peso tiene, a la hora de influir en los

posicionamientos sobre las tres preguntas, es la posición política: más

del 50% de los/as seguidores/as de FdT y FIT sostuvo que los productores son

las personas menos trabajadoras que conocen, mientras que el 5% optó por la

respuesta contraria, es decir, que son las personas más sacrificadas que

conocen (Véase Tabla 6). Asimismo, más del 50% de ellos/as argumentó que son bastante

o muy egoístas y solo el 8% que son muy o bastante solidarios (Véase

Tabla 7), y los/as asociaron con las palabras quejosos (42%) y

oligarquía (38%), como se ve en la Tabla 8. En este sentido, si bien los

actores agrarios se equivocan al afirmar que la visión negativa sobre ellos es

mayoritaria en los territorios, no lo hacen asociando esta visión a una fuerza

política en particular (el kirchnerismo), como lo identificamos en nuestro

estudio anterior (Liaudat, 2023). En cambio, alrededor

del 43% de quienes se identifican con JxC y LLA dijeron que son los

trabajadores más sacrificados que conocen, mientras que menos del 4%

eligió la opción contraria, que son los que menos trabajan (Véase

Tabla 6). También más del 48% sostuvo que son bastante o muy

solidarios y alrededor del 4% que son muy o bastante egoísta, como

se verifica en la Tabla 7, y cerca del 94% asoció a los productores con

palabras positivas (Véase Tabla 8).

Tabla 6 – Descripción de los productores en relación a su trabajo. Según preferencia política

|

|

JxC / LLA |

FdT / FIT |

Ninguno |

|

“Que son los trabajadores más sacrificados que conozco, que trabajan de sol a sol” |

42,90% |

5,40% |

35,10% |

|

“Que trabajan bastante pero no son tan sacrificados como otras personas que conozco” |

19,80% |

14,90% |

17,50% |

|

“Que son las personas que menos trabajan, porque la mayoría de las tareas las realizan otros” |

3,70% |

51,40% |

7,90% |

|

“Que trabajan tanto como cualquier otra persona” |

33,60% |

28,40% |

39,50% |

|

Total |

100 |

100 |

100 |

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Tabla 7 – Si tuviera que elegir una de las siguientes opciones para describir a los productores en relación a cómo son con las demás personas de su localidad, ¿qué diría? Según posición política

|

|

|

JxC / LLA |

FdT / FIT |

Ninguno |

Total |

|

Solidarios |

Son muy solidarios |

19,90% |

1,90% |

14,30% |

12,50% |

|

Son bastante solidarios |

28,50% |

6,10% |

20,20% |

18,70% |

|

|

Solidarios y egoístas como otros |

Son tan solidarios y egoístas como cualquier otro |

47,10% |

41,60% |

54,30% |

48,90% |

|

Egoístas |

Son bastante egoístas |

3,60% |

31,80% |

10,10% |

14,10% |

|

Son muy egoístas |

0,90% |

18,70% |

1,10% |

5,80% |

|

|

Total |

100,00% |

100,00% |

100,00% |

100,00% |

|

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Tabla 8 – ¿Con cuál de estas palabras asocia a la MAYORÍA de los productores agropecuarios? Según preferencia política

|

|

JxC / LLA |

FdT / FIT |

Ninguno |

|

|

Sentidos positivos |

Motor del país |

67,3 |

5,9 |

57,5 |

|

Innovadores |

12,7 |

0,9 |

3,1 |

|

|

Sacrificio |

14,1 |

6,4 |

14,7 |

|

|

Sentidos negativos |

Contaminación |

0,5 |

6,4 |

8,1 |

|

Oligarquía |

2,7 |

37,9 |

9,7 |

|

|

Quejosos |

2,7 |

42,5 |

7,9 |

|

|

Total |

100 |

100 |

100 |

|

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

De este modo, identificamos la relación entre las opiniones sobre las/os productoras/es y los posicionamientos políticos de los/as habitantes locales. Es decir, más allá de que se valoren los vínculos “cara a cara”, y las formas particulares de sociabilidad en los territorios, la ideología juega un papel importante en las percepciones acerca de los productores, particularmente las posiciones políticas en el marco de la denominada “grieta política” que configuraba la escena nacional al momento de realizar la investigación. Nos referimos a la división binaria que estructuró el mapa político argentino entre 2008 y 2022 entre los partidarios del “kirchnerismo”, que promueve una economía basada en el aumento del consumo interno y el desarrollo de una industria sustitutiva de importaciones, y el “macrismo” que ubica al sector agropecuario como motor del crecimiento y al Estado como la causa de todos los males (Lattuada, 2021).

Las consecuencias de la actividad agropecuaria

Teniendo en cuenta las consecuencias económicas, sociales y medioambientales del agronegocio en los espacios circundantes, nos interesaba averiguar cómo perciben los/as habitantes locales los impactos territoriales del modelo agrario dominante y qué efectos de la producción agropecuaria consideran problemáticos para el desarrollo de sus comunidades. En la encuesta, las consecuencias de la actividad agropecuaria las abordamos a través de dos preguntas. La primera era: ¿Cuáles son los principales problemas de su localidad? Descubrimos que las consecuencias negativas vinculadas directamente con la actividad agropecuaria no se encuentran entre los principales problemas a nivel local, según la percepción de sus habitantes (la opción fumigaciones cerca de la localidad ocupó el quinto lugar, con el 7%, y en el penúltimo lugar la circulación de camiones en épocas de cosecha, con el 2%), a diferencia de lo que otros estudios han enfocado en pueblos agrícolas de la región pampeana (Cloquell et al., 2011). Sin embargo, es importante considerar que la encuesta incluyó a pobladores de diferentes tipos de localidades agrícolas (de diversos tamaños y características agroecológicas), lo que puede haber llevado a sobredimensionar algunos problemas en detrimento de otros, y diluir el peso de los estrictamente vinculados a la agricultura extensiva, que se viven más directamente en los pueblos y pequeñas ciudades de zonas agrícolas.

Por otra parte, de la lectura de los principales problemas identificados (que no aparecen directamente vinculados al agro), es interesante destacar algunas cuestiones. Como se puede observar en la Tabla 9, hallamos que la principal opción elegida (cerca del 28%) fue la falta de empleo y de oportunidades profesionales, en espacios donde los/as propios/as entrevistados/as creen que la fuente de empleos la genera el sector. Entonces, pareciera que el sector no logra satisfacer la cantidad o el tipo de puestos de trabajos que los/as residentes locales consideran necesarios o deseados. Además, si consideramos el segundo problema con mayor número de respuestas, este se vincula con las dificultades de acesso a la vivienda (alrededor del 19%), lo cual ha sido señalado por la literatura especializada como un aspecto vinculado al incremento de la demanda de bienes inmuebles como forma de inversión por parte de los actores agropecuarios (Albanesi y Propersi, 2022).

Tabla 9 – ¿Cuáles son los principales problemas de su localidad?

|

|

Frecuencia |

Porcentaje |

Porcentaje válido |

|

|

Vinculados a la actividad agropecuaria (9%) |

Fumigaciones cerca de la localidad |

69 |

7 |

7,1 |

|

Circulación de camiones en épocas de cosecha |

19 |

2 |

2 |

|

|

Vinculados a la actividad industrial (5%) |

La contaminación de la industria |

47 |

4,8 |

4,9 |

|

Vinculados al empleo, la salud y la educación (34%) |

Falta de empleo y de oportunidades profesionales |

270 |

27,6 |

28 |

|

Problemas de salud o educación |

58 |

5,9 |

6 |

|

|

Vinculados a la vivienda, la infraestructura y los servicios (26%) |

Problemas con los residuos urbanos y la limpieza de los espacios públicos |

34 |

3,5 |

3,5 |

|

Falta de transporte público |

38 |

3,9 |

3,9 |

|

|

Dificultades para acceder a una vivienda |

182 |

18,6 |

18,9 |

|

|

Vinculados a cuestiones sociales (26%) |

Hechos de inseguridad |

96 |

9,8 |

10 |

|

Casos de violencia de género |

7 |

0,7 |

0,7 |

|

|

Falta de gente que quiera trabajar |

114 |

11,7 |

11,8 |

|

|

Llegada de personas de otros lugares |

31 |

3,1 |

3,2 |

|

|

|

Total |

965 |

98,6 |

100 |

|

Perdidos |

14 |

|||

|

Total |

979 |

|||

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Por otro lado, ante una pregunta que buscaba directamente captar la perspectiva social sobre uno de los temas más críticos en la esfera pública, la cuestión sobre el impacto medioambiental de la actividad agropecuaria, es relevante señalar que la percepción de las/os encuestadas/os sobre este aspecto, aunque dividida, fue mayormente negativa.[9] Frente a la pregunta ¿Qué opina de que la producción agropecuaria contamine el agua o el suelo? La mayoría (casi el 58%) sostuvo que es cierto que genera mucha (29%) o bastante (29%) contaminación. Si bien que un grupo significativo (34%) opinó que no es tan cierto, contamina poco y no más que otras producciones, solo un pequeño grupo (8%) aseguró que no es cierto, no contamina nada o casi nada. Esto demuestra que, a nivel social, existe una base común de acuerdo sobre el efecto contaminante de la actividad agropecuaria, ya que el porcentaje de la población que desconoce la contaminación es muy bajo.

De este modo, una preocupación de las/os habitantes locales que comenzó a aparecer en estudios sobre pueblos rurales agrícolas durante la primera década del siglo XXI (Cloquell et al., 2011) y que ha sido registrada en algunos estudios recientes sobre percepciones ciudadanas acerca del glifosato en territorios específicos (Cabrini et al., 2018; Lucero, 2021), parece tener hoy un peso significativo en localidades agrícolas de diferente tamaño y orientación productiva. Esto puede vincularse con el hecho de que las denuncias sobre los efectos de los agroquímicos recién ganaron peso en la esfera pública a fines de la primera década del siglo XXI (unos quince años después de la expansión de la soja transgénica) como consecuencia de la combinación de algunos factores: la relevancia que asumieron las disputas sobre el sector a partir del denominado “conflicto del campo” en 2008, la publicación de un informe científico en 2009 que advertía de los posibles efectos del glifosato sobre la salud y el ambiente, y especialmente, las denuncias sobre las fumigaciones con glifosato impulsadas por un conjunto de movimientos sociales y ciudadanos.

No obstante, en este estudio, la opción más elegida por las/os encuestados fue contamina poco y no más que otras producciones (34%), un tópico que ha sido utilizado por los portavoces del agronegocio en los últimos años para dar respuesta a los discursos críticos. Este discurso combina la concesión de admitir lo que es imposible ocultar, la existencia de contaminación, al tiempo que relativiza la gravedad de la problemática, comparándola con otras producciones o prácticas domésticas (como el uso de insecticidas en los hogares) que serían iguales o peores en términos de contaminación. Esto nos permite señalar, como aspecto a seguir profundizando, que este discurso, que habíamos identificado en un estudio anterior como fuertemente apropiado por los actores agrarios para justificar su actividad (Liaudat et al., 2020), resulta también relevante entre las personas no vinculadas al sector.

Analizando la incidencia de las distintas variables en las opiniones sobre ambas preguntas vemos que no hay diferencias por género o nivel educativo. Por su parte, parece que el eje de la contaminación tiene más eficacia interpelativa en las nuevas generaciones, ya que observamos que a medida que los grupos etarios aumentan en años, decrece la percepción de que el agro contamina bastante o mucho (los grupos de menos de 30, entre 30 y 66 años y más de 66 años, respondieron en el 64%, 59%, 49%, respectivamente). A su vez, la vinculación con el agro incide en este eje, pero menor de lo esperado en base a los resultados de estudios anteriores sobre los actores agrarios. En estos estudios se ha resaltado su negación o relativización respecto al impacto contaminante de la actividad (Liaudat et al., 2020; Lucero, 2021), en cambio aquí, tal vez por el anonimato de una técnica como la encuesta, se observa que si bien entre las personas no vinculadas al sector predominaron las opciones que consideran contaminante la producción agropecuaria (casi el 60% de ellas respondió así), entre los actores agrarios la perspectiva está sumamente repartida (casi el 51% sostuvo que contamina mucho o bastante).

Por

último, la posición política-ideológica parece ser nuevamente la variable con

mayor potencial explicativo. En la pregunta sobre los problemas locales, si

bien la falta de empleo y de oportunidades profesionales fue señalada

por todos como la principal problemática, la opción de las fumigaciones y

dificultad para acceder a la vivienda, dos respuestas directa e

indirectamente vinculadas al sector agropecuario, tuvieron mayor peso para

las/os partidarios de FdT/FIT que para las/os partidarios de JxC/LLA (18%

frente a 2% en el primer caso y 29% frente a 10% en el segundo, como se

ve en la Tabla 10). Pero en la pregunta sobre el impacto contaminante de la

actividad agropecuaria, la incidencia de esta variable es aún mayor (Véase

Tabla 11). Mientras que casi el 70% de los/as seguidores de JxC/LLA afirmaron

que no contamina nada, casi nada o poco más que otras actividades, casi

el 86% de las/os que se identifican con FdT/FIT aseguraron que genera mucha

o bastante contaminación.

Tabla 10 – ¿Qué opina de que la producción agropecuaria contamina el agua o el suelo? Según posición política

|

|

|

JxC / LLA |

FdT / FIT |

Ninguno |

Total |

|

No es cierto (42,1%) |

Que no es cierto, no contamina nada o casi nada |

11,90% |

0,50% |

12,40% |

8,80% |

|

Que no es tan cierto, contamina poco y no más que otras producciones |

57,60% |

14,10% |

30,70% |

33,30% |

|

|

Es cierto (57,9%) |

Que es cierto, produce bastante contaminación |

19,00% |

34,10% |

30,70% |

28,50% |

|

Que es cierto, genera mucha contaminación |

11,40% |

51,40% |

26,30% |

29,40% |

|

|

Total |

100,00% |

100,00% |

100,00% |

100,00% |

|

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta.

Tabla 11 – ¿Cuáles son los principales problemas de su localidad? Según posición política

|

|

|

JxC / LLA |

FdT / FIT |

Ninguno |

Total |

|

Vinculados a la actividad agropecuaria (9,3%) |

Fumigaciones cerca de la localidad |

1,80% |

17,80% |

4,10% |

7,30% |

|

Circulación de camiones en épocas de cosecha |

0,90% |

5,00% |

0,80% |

2,00% |

|

|

Vinculados a la actividad industrial (31,8%) |

La contaminación de la industria |

5,50% |

2,70% |

4,40% |

4,30% |

|

Vinculados al empleo, la salud y la educación (33,6%) |

Falta de empleo y de oportunidades profesionales |

32,10% |

25,10% |

26,20% |

27,50% |

|

Problemas de salud o educación |

9,20% |

3,20% |

6,10% |

6,10% |

|

|

Vinculados a la vivienda, la infraestructura y los servicios (26,3%) |

Problemas con los residuos urbanos y la limpieza de los espacios públicos |

1,80% |

5,00% |

3,90% |

3,60% |

|

Falta de transporte público |

3,70% |

2,70% |

3,60% |

3,40% |

|

|

Dificultades para acceder a una vivienda |

10,10% |

28,80% |

19,00% |

19,30% |

|

|

Vinculados a cuestiones sociales (26,7%) |

Hechos de inseguridad |

13,30% |

6,40% |

12,10% |

10,90% |

|

Casos de violencia de género |

0,50% |

0,90% |

1,10% |

0,90% |

|

|

Falta de gente que quiera trabajar |

17,90% |

0,90% |

14,00% |

11,50% |

|

|

Llegada de personas de otros lugares |

3,20% |

1,40% |

4,70% |

3,40% |

|

|

Total |

100,00% |

100,00% |

100,00% |

100,00% |

|

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Se ve que en las percepciones de los/as residentes de las localidades agrarias no se expresan de modo manifiesto los efectos de la actividad agropecuaria en los espacios locales, y que solo a través de preguntas directas se expresan de un modo contundente las consecuencias de la producción sobre el medioambiente y la salud. Nuevamente, como aspecto novedoso, observamos que las opiniones sobre los efectos de la actividad agropecuaria en las localidades agrarias están asociadas a las posiciones políticas de los/as habitantes.

Reflexiones finales

Como consecuencia de la expansión de un modelo de desarrollo agropecuario concentrador y excluyente, que responde a la lógica de acumulación global del capital e impacta negativamente en el bienestar de la población, las localidades agrarias de la región pampeana argentina han sufrido importantes transformaciones en las últimas décadas. Es por esto que, en el presente estudio, nos propusimos conocer las percepciones de las/os habitantes de estos espacios sobre el agro, sus actores y las consecuencias de su actividad, buscando superar visiones estereotipadas y simplificadas de los territorios agrarios. Este estudio lo realizamos mediante una encuesta online que nos ha permitido acercarnos a una amplia variedad de localidades agrarias y a los actores sociales que las componen. Sin embargo, también es importante destacar que se trata de un instrumento que presenta algunas limitaciones para acercarse a las percepciones, que se derivan de la propia técnica y, más aún, por tratarse de una encuesta autoadministrada. En este sentido, consideramos que sería interesante complementar este análisis con otras técnicas, como la entrevista en profundidad, que, por las posibilidades que ofrece al entrevistador/a de explayarse y repreguntar a las personas entrevistadas sobre los temas, nos permitiría identificar con mayor profundidad las representaciones y significados que están en juego para los/as habitantes de estas localidades. Teniendo en cuenta esta necesidad de profundizar en el estudio, compartimos algunas de las conclusiones que podemos extraer a partir de los datos de la investigación.

En términos generales, identificamos que el “campo” sigue teniendo peso en las identidades locales de la región pampeana argentina, que el mundo rural forma parte de las prácticas y componentes culturales, y que estos elementos explican las particularidades de las formas de sociabilidad en estos espacios, que se valoran como positivas y contrastan con los modos de vida de las grandes ciudades. A su vez, a pesar de la caída de la demanda de empleo en el sector, la mayoría de las/os habitantes de estos lugares considera que el agro es la principal fuente de trabajo en estas zonas. Sin embargo, la riqueza generada por la producción agropecuaria no se percibe como redistribuida en los territorios. Es decir, existe un cierto consenso local sobre la relevancia del “campo” en el tejido económico circundante, pero no parece haberse identificado ninguna relación directa (o “derrame” en términos de los promotores del agronegocio) entre crecimiento del agro y el desarrollo local.

Por otra parte, en lo que respecta a los actores que llevan a cabo la producción agraria, sobre los que circulan discursos controvertidos en la esfera pública, no tienen peso las opiniones más críticas. A pesar de los profundos cambios en la estructura social y en la forma de organizar la producción, priman los sentidos que asocian a los productores con el trabajo y el esfuerzo y les otorgan un lugar central en el desarrollo económico nacional. Esta imagen de los actores agrarios refleja una pérdida de importancia respecto a ciertas perspectivas negativas que surgieron en los territorios en el marco del “conflicto del campo” de 2008, que reactualizan sentidos históricos críticos sobre los actores agrarios, entendiéndolos como “oligarcas” o “egoístas”. Al mismo tiempo, pone en evidencia que la percepción que tienen los actores agrarios pampeanos sobre cómo los ven sus vecinas/os urbanas/os no refleja lo que efectivamente ocurre en los espacios locales. La supuesta hegemonía de un discurso crítico sobre ellos no fue corroborada en este estudio.

Por

otra parte, cuando preguntamos por un tema que ha ganado protagonismo en el

debate público en los últimos años, los impactos socioambientales de los

agronegocios, observamos que existe una importante corriente de opinión que

reconoce la contaminación generada por la producción agropecuaria. Esta

problemática, que reconfigura la actual cuestión agraria en Argentina y a nivel

global, al incorporar nuevas dimensiones, parece ser el eje crítico del

modelo agrario dominante que mayor eficacia interpelativa tiene en las

comunidades locales. En este sentido, como señalan otros estudios (lucero,

2019), los/as habitantes de las localidades agrarias parecen encontrarse en una

encrucijada entre los aspectos económico-productivos vinculados al modelo

agropecuario (en este caso, asociados a la percepción sobre su capacidad de

generación de empleo) y su impacto en la salud y el medioambiente, lo que lleva

a muchas personas a reconocer la contaminación, pero relativizar su relevancia

en sintonía con la construcción discursiva del agronegocio.

Para concluir, nos gustaría resaltar que las narrativas sobre el agro y su papel en el conjunto de la sociedad no se explican por la edad, el género, o los vínculos con el sector. Si bien, este último aspecto influye en determinados posicionamientos, no es determinante en la configuración de puntos de vista opuestos. En este estudio, encontramos que la posición ideológica es la única variable que influye en las valoraciones sobre el agro. Las tensiones políticas en el marco de la denominada “grieta”, que confrontaba a los seguidores del kirchnerismo, asociados a una postura “proindustria”, con los seguidores de la derecha, asociados a una postura “procampo”, se expresan a nivel local en las diferentes visiones sobre el sector agropecuario, sus actores y su papel económico y social. No obstante, es relevante señalar la existencia de un grupo importante que no se identifica con ninguna fuerza política.

A

partir del análisis presentado en este artículo, buscamos contribuir a la

discusión sobre modelos de desarrollo posibles y deseables en Argentina.

La identificación por parte de las sociedades locales del impacto contaminante

de los agronegocios y su escaso efecto redistributivo podría ser una puerta de

entrada para promover debates ausentes en la discusión política actual. Nos

referimos a cuestiones de gran relevancia social, como la captación local de la

riqueza generada por la explotación de un bien colectivo, como la tierra, su

incidencia en la posibilidad de desarrollo de las localidades, y el tipo

de producción que genera mayor bienestar para la población.

Referencias

ALBADALEJO, Cristophe. Dinámica de la inserción territorial de la agricultura pampeana y emergencia del agribusiness. In: GRAS, Carla y HERNÁNDEZ, Valeria (Coords.). El agro como negocio: Producción, Sociedad y Territorios en la Globalización. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2013.

ALBADALEJO, Cristophe; PETRANTONIO, Marcela; ISCARO, Mariano. Transformaciones en los territorios rurales a partir del avance de la racionalidad productiva del agronegocio. Los pueblos del sudeste bonaerense en el marco de un nuevo contexto productivo sectorial. In: JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE ESTUDIOS AGRARIOS Y AGROINDUSTRIALES, oct 2013, Buenos Aires, Argentina.

ALBANESI, Roxana. Mundo del trabajo agrario, heterogeneidad. Diccionario del Agro Iberoamericano. Buenos Aires: Editorial Teseo, 2022.

ALBANESI, Roxana; PROPERSI, Patricia. Localidades agrarias. (Región Centro, Argentina, 1990-2020). In: MUZLERA, José; SALOMÓN, Alejandra (Eds.). Diccionario del Agro Iberoamericano. Buenos Aires: Editorial Teseo, 2022.

ALBANESI, Roxana; NOGUEIRA, María Elena; PROPERSI, Patricia. La gestión territorial de las localidades urbano-rurales en el sur santafesino. In: GASSELIN, Pierre; CLOQUELL, Silvia; MOSCIARO, Mirna (Comps.). Adaptación y transformaciones de las agriculturas pampeanas a inicios del siglo XXI. Buenos Aires: Ciccus, 2013, p. 71-90.

ANLLÓ, Guillermo; BISANG, Roberto; CAMPI, Mercedes. Claves para repensar el agro argentino. Buenos Aires: Eudeba, 2013.

BALSA, Javier. Formaciones discursivas y disputas por la hegemonía en torno a los modelos de desarrollo agrario. In: BALSA, Javier; LÁZARO, Silvia (Coords.). Agro y política en Argentina. Buenos Aires: CICCUS, 2012, p. 35-117.

BALSA, Javier. El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agricultura bonaerense: 1937-1988. Bernal: UNQ, 2006.

BENITEZ, Marcela. La Argentina que desaparece, desintegración de comunidades rurales y poblados en vías de desaparición. Tesis (Doctorado) - Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 1998.

BIDASECA, Karina; GRAS, Carla. Los gringos y el resto. Fronteras culturales en los procesos de diferenciación social. In: GRAS, Carla; BIDASECA, Karina. (Dir.). El mundo chacarero en tiempos de cambio. Herencia, territorio e identidad en pueblos sojeros. Buenos Aires: CICCUS, 2010.

BERGER, Mauricio; ORTEGA, Francisco. Poblaciones expuestas a agrotóxicos: autoorganización ciudadana en la defensa de la vida y la salud. Physis: Revista de Salud Colectiva, Córdoba, v. 20, n. 1, p. 119-143, 2010.

CABRINI, Silvina et al. Percepción sobre el impacto ambiental de la producción agropecuaria de la región pampeana argentina. In: SUAREZ, Francisco; RUGGERIO, Carlos (Comps.). Los conflictos ambientales en América Latina I: Casos y Reflexiones. Los Polvorines: UNGS, 2018.

CLOQUELL, Silvia et al. (Coord.). Pueblos Rurales. Territorio, sociedad y ambiente en la nueva agricultura. Buenos Aires: CICCUS, 2013.

CLOQUELL, Silvia et al. Las localidades del sur santafesino. Factores favorables y desfavorables de la imbricación urbano-rural. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios n. 35, 2º semestre, 2011.

GIARRACA, Norma; LEVY, Bettina. Ruralidades latinoamericanas: identidades y luchas sociales. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2004.

GRAS, Carla; BIDASECA, Karina. Ruralidades en debate: mutaciones territoriales e identidades en el corredor sojero santafesino. In: GRAS, Carla; BIDASECA, Karina. (Dirs.). El mundo chacarero en tiempos de cambio. Herencia, territorio e identidad en los pueblos sojeros. Buenos Aires: CICCUS, 2010.

GRAS, Carla; MANILDO, Luciana. Los pueblos hoy: estructuras sociales, empleo y condiciones de vida. In: GRAS, Carla; BIDASECA, Karina (Dirs.). El mundo chacarero en tiempos de cambio. Herencia, territorio e identidad en los pueblos sojeros. Buenos Aires: CICCUS, 2010.

GRAS, Carla; HERNANDEZ, Valeria. El modelo agribusiness y sus traducciones territoriales. In: GRAS, Carla; HERNÁNDEZ, Valeria (Coords.) El agro como negocio: Producción, Sociedad y Territorios en la Globalización. Buenos aires: Biblos, 2013.

LATTUADA, Mario. La política agraria en tiempos de la grieta. Argentina (2003-2019). Ciudad de Buenos Aires: Teseo – Universidad Abierta Interamericana, 2021.

LIAUDAT,

Dolores. Hegemonía, discursos e identificaciones en el agro pampeano.

Análisis de los agronegocios y su eficacia interpelativa en los actores

agropecuarios. Tesis (Doctorado) – Universidad Nacional de Quilmes,

Bernal, 2018.

LIAUDAT, Dolores. Nosotros y los Otros. Identificaciones colectivas y construcción de la alteridad en los actores del agro pampeano (Argentina). Revista Nera, v. 23, n. 53, 2020.

LIAUDAT, Dolores; LÓPEZ CASTRO, Natalia; MORENO, Manuela. Agroquímicos, discursos y actores agropecuarios en la pampa argentina. Un estudio a través de grupos focales en Junín (Buenos Aires). La Rivada, n. 17, 2021. p. 1-30.

LIAUDAT, Dolores. “Se dice de mí…” Las tensiones entre el “campo” y el resto de la sociedad en los discursos de los actores agropecuarios pampeanos (2013-2020). Revista Pampa, n. 27, en prensa, 2023.

LIAUDAT, Dolores; LÓPEZ CASTRO, Natalia; MORENO, Manuela. Imaginarios de la sociedad argentina sobre el agro y su lugar en el desarrollo nacional. Revista Temas y Debates, n. 47, 2024. p. 119-150.