Recebido: 15.mar.2024 • Aceito: 08.nov.2024 • Publicado: 22.nov.2024

Recebido: 15.mar.2024 • Aceito: 08.nov.2024 • Publicado: 22.nov.2024

O planejamento territorial no estado da Bahia pela perspectiva dos atores do território

Territorial

planning in the state of Bahia from the perspective of the territory’s actors

|

Carolina Schiesari[1] |

|

Paulo Eduardo Moruzzi Marques[2] |

Resumo: A Bahia é reconhecida por sua política estadual de desenvolvimento territorial, denominada Territórios de Identidade (TI). Assim, o objetivo deste artigo é evidenciar a relevância e efeitos dessa política pela perspectiva dos atores locais. O referencial teórico baseia-se na Perspectiva Orientada ao Ator, utilizando coleta de dados e entrevistas semiestruturadas. Os resultados indicam que a política é valorizada pela promoção do desenvolvimento multidimensional do rural baiano, fortalecendo o empoderamento social por meio da governança participativa. Seu arranjo institucional foi exitoso pela construção de uma coesão social, vontade política e integração do planejamento territorial ao Plano Plurianual do estado, Consórcios Públicos e ações da Companhia de Ação e Desenvolvimento Regional. No entanto, a política enfrenta desafios, em especial no que tange à consideração das heterogeneidades dos territórios e às disputas de poder nas arenas sociais, acarretando efeitos desiguais entre os TI.

Palavras-chave: Perspectiva Orientada Ator; desenvolvimento rural; planejamento territorial; políticas públicas territoriais; Territórios de Identidade.

Abstract: Bahia is recognized by its territorial development policy, called Territories of Identity (TI). Thus, the objective of this study is to highlight the relevance and effects of this policy from the perspective of local actors. The theoretical framework is based on the Actor-Oriented Perspective, using data collection and semi-structured interviews. The results indicate that the territorial policy is valued for promoting the multidimensional development of rural Bahia, strengthening social empowerment through participatory governance. Its institutional arrangement was successful in building social cohesion, political will and integrating territorial planning with the state's Multi-Year Plan, Public Consortia and actions of the Regional Action and Development Company. However, the policy faces challenges, especially regarding the consideration of the heterogeneity of territories and power struggles in social arenas, leading to unequal effects among TIs.

Keywords: Actor-Oriented Perspective; rural development; territorial planning; territorial public policies; Territories of Identity.

Enfoque territorial como estratégia de desenvolvimento no Brasil e na Bahia

O uso do enfoque territorial como estratégia de política pública para o desenvolvimento do meio rural começou a ser discutido, de forma mais intensa na América Latina, a partir da década de 1990, sob a influência principalmente da iniciativa Ligações entre Ações do Desenvolvimento da Economia Rural (Leader), implementada na União Europeia em 1991 (Ortega; Cerqueira; Silva, 2016a). O objetivo principal do programa Leader, o qual foi renovado recentemente, é desenvolver as áreas rurais mais desfavorecidas do bloco europeu, por meio de uma abordagem multidimensional, territorial e participativa (Ballesteros; Hernández, 2019).

No Brasil, a influência europeia se materializou com a criação do Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (Pronat), em 2003. No âmbito deste programa, 164 Territórios Rurais (TR), que posteriormente se tornaram 239 TR, foram formados em todo o país, por meio do agrupamento de municípios que continham maior concentração da agricultura familiar, público-alvo do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e características sociais, econômicas e demográficas relativamente semelhantes (Ortega, 2016). Paralelamente, estabeleceram-se os Colegiados de Desenvolvimento Territorial (Codeter), com responsabilidade de elaborar as diretrizes e estratégias da ação pública local, inscritas no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural (PTDR). O Codeter reunia os diversos municípios do TR, por meio da participação da sociedade civil e dos poderes públicos municipais (Rosa; Ferreira, 2018).

Porém, durante o processo de seleção dos TR, verificou-se que alguns territórios eram mais vulneráveis economicamente que outros e, por esta razão, necessitavam de mais atenção (Zimmermann et al., 2014). Assim, visando superar a pobreza no campo, o governo federal lançou, em 2008, o Programa Territórios da Cidadania (PTC). Para participar deste último, 120 TR foram selecionados, priorizando aqueles com predomínio da agricultura familiar, menor IDH territorial, baixo dinamismo econômico, maior concentração de beneficiários do Programa Bolsa Família e menor Índice de Desenvolvimento da Educação (Brasil, 2008). A grande inovação do PTC, em relação à política territorial anterior, foi a atuação em conjunto de mais de 20 ministérios para integração das ações e políticas públicas.

Contudo, a partir de 2012, os programas federais começaram a perder força. Zimmermann et al. (2014) mencionam que, de uma situação de prioridade no Governo Lula, os territórios passaram a uma relativa marginalização no Governo Dilma Rousseff. Em seguida, Favareto e Lotta (2017) constataram que, a partir de 2014, o PTC deixou de funcionar, mesmo não tendo sido formalmente extinto. Sua desativação ocorreu em 2016, com a anulação do MDA e, consequentemente, da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT).

Porém, paralelamente às políticas nacionais, alguns estados implementaram suas próprias estratégias de desenvolvimento territorial, possibilitando a permanência desta abordagem mesmo com a paralisação dos programas federais. O estado da Bahia é o caso mais emblemático, pois conseguiu formalizar, por meio de Decreto, em 2010, e posteriormente pela Lei no 13.214, de 29 de dezembro de 2014, a sua Política de Desenvolvimento Territorial, institucionalizando os Territórios de Identidade (TI) como unidades de planejamento do estado.

A discussão da perspectiva territorial na Bahia iniciou-se com a criação dos Territórios Rurais do Pronat em 2003, seguindo, portanto, os preceitos da orientação aplicada nacionalmente, por meio da difusão de ações participativas, endógenas, intersetoriais, intermunicipais e visando à promoção da coesão social (Antunes Junior; Borsatto; Souza-Esquerdo, 2021; Sabourin; Massardier; Sotomayor, 2016).

O objetivo da política é promover o “desenvolvimento territorial, democrático, sustentável e solidário, através da participação social, da articulação e integração das políticas públicas e ações governamentais, visando à melhoria da qualidade de vida da população” (Bahia, 2014, Art. 4o). Hoje são 27 TI e todos os 417 municípios da Bahia fazem parte do programa. O mapa completo dos TI está disponível no Anexo. Convém também mencionar que destes 27 territórios, 9 (nove)[3] foram selecionados para participar da política federal PTC, respeitando, contudo, a divisão territorial estabelecida pelo estado.

A política é coordenada pela Secretaria de Planejamento do estado (Seplan) e tem sua governança compartilhada com os Codeter. Estes são fóruns de discussão local de ações e projetos de desenvolvimento, sendo compostos, no caso da Bahia, paritariamente por representantes do poder público e pela sociedade civil organizada (Bahia, 2010, Art. 10).

Assim, este artigo visa investigar a política territorial baiana pela perspectiva dos atores locais, procurando identificar suas percepções sobre o processo de desenvolvimento dos territórios, bem como a contribuição da política para a capacidade de agência dos atores sociais. Pretendeu-se, portanto, analisar este modelo em duas esferas: na estadual, considerando o arranjo institucional implementado no estado; e na local, identificando diferentes formas de aplicação e transformações sociais da política nos territórios.

Para apresentar esta análise, o texto está dividido em mais cinco seções, além desta introdução. A próxima aborda o referencial teórico da Perspectiva Orientada aos Atores aplicada ao desenvolvimento territorial do estado da Bahia. Na sequência, são exibidos os atores, campos e arenas estudados no caso baiano, o que é seguido pela análise da agência humana promovida pelo arranjo institucional da política baiana. A quarta seção evidencia a importância de se considerar a diversidade das tipologias de territórios nas políticas públicas territoriais e, por fim, nas considerações finais, são destacados os pontos nefrálgicos da avaliação da política territorial da Bahia.

A Perspectiva Orientada ao Ator na análise do desenvolvimento territorial

A Perspectiva Orientada ao Ator (POA) foi desenvolvida inicialmente por Norman Long, sendo complementada posteriormente com as ideias de Jan Douwe Van der Ploeg. Esta perspectiva emergiu como uma alternativa às interpretações lineares e deterministas do desenvolvimento, baseando-se em fundamentos teóricos e metodológicos centrados no ator e nas estruturas sociais. Portanto, é uma abordagem construtivista, que busca compreender porque os atores oferecem respostas diferentes ao processo de desenvolvimento, mesmo estando em circunstâncias estruturalmente similares e condições relativamente homogêneas (Long; Ploeg, 2011).

A POA tem sido utilizada em diversos estudos sobre o meio rural para examinar as diferentes estruturas sociais na elaboração de estratégias de produção e reprodução dos agricultores (Gonzalez; Pereira; Dal Solgio, 2015). Tal abordagem analítica, além de considerar as heterogeneidades do espaço rural, leva a conceber os diferentes atores como protagonistas do desenvolvimento para examinar, a partir de seus recursos naturais, sociais, institucionais e mercadológicos (dentre outras relações do rural-urbano), o planejamento e a execução de suas ações (Long, 2001).

Dessa forma, essa perspectiva se apresenta como uma das mais pertinentes para analisar as políticas públicas de desenvolvimento territorial. Primeiramente, por não conceber o desenvolvimento como um modelo determinista, guiado por forças externas e modos de produção dominantes (Long; Ploeg, 2011). Ao contrário, assim como no enfoque territorial, considera a atuação em conjunto das diferentes dimensões do patrimônio territorial (produtivo, natural, social, cultural, institucional e humano-intelectual) (Dallabrida, 2020).

Em segundo lugar, por conferir papel central ao envolvimento dos diferentes atores no processo de desenvolvimento. Trata-se de valorizar as formas nativas e locais de cooperação, assim como as mudanças e estrutura sociais (Long; Ploeg, 2011). Da mesma forma, na abordagem territorial, a inclusão dos atores no processo de desenvolvimento e de tomada de decisão é considerada componente fundamental para superar os desafios socioambientais e as disparidades econômicas intra e inter-regionais (Antunes Junior; Borsatto; Souza-Esquerdo, 2021; Veiga, 2016; Schneider, 2004).

Tanto na política territorial, como na POA, o “ator” pode ser representado por indivíduos ou grupos coletivos, abrangendo uma ampla gama de sujeitos, incluindo famílias, comunidades, organizações, movimentos sociais e instituições (Long, 2001). Esses atores são participantes ativos do processo de intervenção, com capacidades de elaborar estratégias por meio de suas interações sociais e institucionais (Long; Ploeg, 2011). Ou seja, não são meros receptores passivos de forças externas, mas sim agentes capazes de mediar e transformar as condições e situações que lhes são impostas, a partir de seus recursos próprios e estruturas sociais (Long, 2001; Long; Ploeg, 2011).

Essa capacidade de agir dos indivíduos são apresentadas na POA a partir do conceito de “agência humana” (Gonzalez; Pereira; Dal Solgio, 2015). Esta noção pode ser compreendida pela capacidade de resolver problemas, realizar mudanças e/ou intervir em eventos preexistentes (Long; Ploeg, 2011). Ressalta-se que a agência não é um atributo de um agente individual, mas se constitui quando o indivíduo ou coletivo se transforma em ator social, isto é, quando interações, negociações e lutas sociais ocorrem entre os diversos tipos de atores, os quais precisam dispor de organização e de influência (Long; Ploeg, 2011). Assim, a construção do ator social advém da capacidade de agência de uma ação coletiva (Gonzalez; Pereira; Dal Solgio, 2015).

Para compreender essas relações sociais, outros três conceitos são mobilizados pela POA: campos, domínios e arenas sociais. O campo social representa o cenário como disponibilidade de recursos, tecnologias, instituições e características específicas do espaço (Long, 2001). Já o domínio exprime a organização da vida social, referenciada pelas regras, normas e valores produzidos a partir de experiências e lutas compartilhadas (Long, 2001). Quanto às arenas, caracterizam-se pelos espaços onde ocorrem os debates e disputas entre as diferentes práticas, valores e interesses (Long, 2001).

A comparação destas noções com orientações do desenvolvimento territorial permite encontrar mais semelhanças relevantes. O campo social na política pública de desenvolvimento territorial baiana (e brasileira) foi concebido pelo:

agrupamento identitário municipal formado de acordo com critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos, e reconhecido pela sua população como o espaço historicamente construído ao qual pertence, com identidade que amplia as possibilidades de coesão social e territorial. (Bahia, 2010, Art. 1o, § 1o)

Ou seja, a construção da identidade do lugar e do interesse comum perpassa pelo reconhecimento do campo social e de seu potencial endógeno, representado pelos arranjos produtivos, diversidade sociocultural e características ambientais específicas (como clima e relevo) do local. Nesse sentido, Pecqueur (2005) reforça a pertinência de se considerar essas potencialidades particulares do campo social do território para a promoção do desenvolvimento. Já a consolidação da coesão social ocorre quando os atores ali presentes conseguem construir um senso de pertencimento ao lugar e uma forte “consciência coletiva” (Forrest; Kearns, 2001), quer dizer, compartilhamento de valores, costumes, princípios, crenças, simbologias e formas de vida (Ortega; Cerqueira; Silva, 2016b), questões pertencentes ao domínio social.

As arenas sociais estão associadas aos Colegiados de Desenvolvimento Territorial. Dentro desta arena de concertação, apresentam-se as múltiplas realidades, refletidas pelos indivíduos com diferentes visões de mundo, recursos, poderes e repertórios culturais (Long, 2001; Long; Ploeg, 2011). É por meio da institucionalização dessa governança territorial, formada a partir das ações compartilhadas dos diferentes atores – como órgãos públicos, empresas, associações e cooperativas – que propostas inovadoras podem ser elaboradas, fomentando a capacidade competitiva do território (Cazella et al., 2020).

No entanto, a diversidade dos campos, domínios e arenas influenciam a capacidade de agência dos atores sociais, refletindo em diferentes formas de lidar com as situações encontradas (Gonzalez; Pereira; Dal Solgio, 2015). Assim, uma importante função da POA é identificar e caracterizar as diferentes estratégias e lógicas, examinando as circunstâncias em que emergem, sua aplicabilidade ou efetividade na solução de problemas específicos e suas implicações sociais (Long; Ploeg, 2011).

Apresentação dos atores, campos e arenas dos territórios

Nesta seção, são apresentados brevemente os atores, campos e arenas da política territorial da Bahia considerados para esta pesquisa, bem como as formas de consulta e análise dos resultados. Ao todo, 87 pessoas foram consultadas,[4] sendo 12 gestores de TI e 75 agricultores familiares. Os gestores foram subdivididos, paritariamente, em dois grupos: representantes da sociedade civil, com a participação de 6 (seis) coordenadores(as) do Codeter; e agentes públicos, com 3 (três) representantes da Seplan, 2 (dois) da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e 1 (um) da Federação dos Consórcios Públicos do estado da Bahia (Fecbahia). O escopo desta etapa foram os TI[5] da Bahia que também participaram das políticas públicas territoriais nacionais (TR e PTC). A opção por essa definição visa possibilitar a identificação dos principais diferenciais do arranjo institucional entre as abordagens. A seleção destes entrevistados foi proposital, baseada na sua atuação e envolvimento na gestão territorial do estado.

Conforme assinalado anteriormente, os Codeter são fóruns de discussão e de participação social, constituídos paritariamente por representantes do poder público e da sociedade civil (sendo coordenados pelos representantes desta última esfera). Sua finalidade é promover a discussão local das ações e projetos de desenvolvimento para o território, com o objetivo de garantir controle social na gestão e planejamento público. Desta forma, os Codeter fazem parte da instância colegiada da governança territorial.

Na estrutura da Seplan está a Coordenação Executiva de Planejamento Territorial (Cept), a qual representa a instância executora da política territorial. Este órgão é o responsável pela coordenação da política territorial e articulação com as demais esferas públicas (municipais, estaduais e federal), além de apoiar as instâncias colegiadas, provendo suporte aos processos de participação social. Para tanto, a Cept conta com os Agentes de Desenvolvimento Territorial (ADT), responsáveis pela interação e orientação dos colegiados e autoridades locais de cada TI, e com os Coordenadores de Articulação Territorial, que fornecem o suporte técnico e institucional para a atuação dos ADT.

A CAR é uma empresa pública do estado da Bahia, instituída pela Lei Delegada no 30 de 3 de março de 1983 e, atualmente, está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (CAR, 2020). Sua missão é fomentar o desenvolvimento regional, territorial e local, por meio de ações voltadas, principalmente, para o combate à pobreza e a inclusão socioprodutiva das comunidades rurais, priorizando o fortalecimento da agricultura familiar. As iniciativas ocorrem mediante de projetos públicos, o quais são propostos às associações e cooperativas por meio de editais, a partir de contratos com organismos financeiros internacionais e de parcerias com o governo federal e secretarias estaduais (CAR, 2020).

Já os Consórcios Públicos são uma modalidade de associação que envolve diferentes tipos de cooperação entre União, estados e municípios, formando uma nova organização pública, que passa a ser considerada de administração indireta dos entes consorciados. No caso da Bahia, os consórcios são formados pelos prefeitos dos municípios que compõem o TI e têm como objetivo o planejamento, a regulação e a execução de atividades ou de serviços públicos em diversas frentes.

As entrevistas com estes atores ocorreram de forma individual e majoritariamente on-line (via plataforma Google Meet), entre os anos de 2022 e 2023, e com o apoio de um roteiro semiestruturado. As principais questões abordadas com este público foram as seguintes: o processo de construção e funcionamento da política pública; os fatores-chave e diferenciais da política baiana; a visão geral sobre a importância e benefícios da gestão territorial; e os desafios ainda enfrentados pela política territorial no estado. O método de apreciação dos resultados adotado foi a análise de conteúdo (Bardin, 2009), a qual foi sistematizada em uma matriz argumentativa, construída a partir da codificação das entrevistas dos 2 (dois) grupos considerados, ou seja, representantes da sociedade civil (Codeter) e agentes públicos, a fim de se encontrar coalizões discursivas.

Já para a análise no âmbito local dos territórios, 3 (três) TI foram selecionados: Sertão do São Francisco; Chapada Diamantina; e Litoral Sul. A seleção destes TI baseou-se na análise de dados quantitativos dos Censos Agropecuários de 2006 e 2017, assim como em suas localidades, possibilitando abranger diferentes contextos do estado. Nestes TI, entrevistas estruturadas foram realizadas presencialmente com agricultores familiares, também durante os anos de 2022 e 2023. Em algumas comunidades, estas interações foram individuais e, em outras, em grupo, a depender da preferência dos participantes. O objetivo principal foi captar as percepções sobre a melhoria de alguns indicadores sociais e econômicos no meio rural, o conhecimento a respeito da política pública territorial baiana e a abrangência de sua aplicação.

No Sertão do São Francisco (Figura 1), os agricultores familiares foram representados por 24 agricultores de 3 (três) comunidades, as quais estão localizadas nos municípios de Casa Nova e Curaçá (Comunidade Quilombola Nova Jatobá; Assentamento Rural Novo Horizonte; e Comunidade Quilombola do Distrito de Lagoinha). Estes interlocutores vivem em áreas aplainadas, cuja locomoção, apesar da distância relativa até Juazeiro (aproximadamente 100 km), município-sede do TI, é facilitada pela rodovia asfaltada.

Figura 1 – Mapa do Território Sertão do São Francisco

Fonte: Bahia (2024).

O território faz parte da cobertura de domínio do semiárido, com todos os seus 10 (dez) municípios enquadrados nesta zona. O uso do solo é destinado às atividades agropastoris em meio à Caatinga e sua vegetação secundária. A pecuária se caracteriza principalmente pelas criações de ovinos e caprinos. Nas margens do rio São Francisco, ocorre o cultivo de frutas irrigadas, voltadas principalmente para a exportação, com ênfase nas culturas de manga, uva, abacaxi, abacate, goiabas, melancia e melão, o que impulsiona uma agroindustrialização e dinamismo econômico diferenciado para os municípios de Juazeiro e Curaçá (Território Sertão Do São Francisco, 2008).

O Território da Chapada Diamantina (Figura 2) é formado por 24 municípios, sendo a cidade de Seabra a sede do TI. O território se situa na região semiárida, onde predomina um clima subúmido a seco, contrastando áreas mais chuvosas com áreas mais secas. As unidades produtivas rurais se localizam em meio às montanhas e aos chapadões, normalmente ligadas aos centros urbanos das cidades por estradas de terra, muitas vezes precárias.

Figura 2 – Mapa do Território Chapada Diamantina

Fonte: Bahia (2024).

O TI também é conhecido por suas belezas naturais e turismo ecológico. Do ponto de vista sociocultural, as comunidades tradicionais, notadamente as comunidades remanescentes quilombolas, representam um importante traço cultural e agrário do território. Trata-se do segundo território em termos de número de comunidades de remanescentes quilombolas do estado da Bahia. A mandioca e o café são os principais cultivos, mas outros alimentos básicos, com destaque para feijão e milho, também são produzidos (Território Chapada Diamantina, 2010). As comunidades visitadas neste TI foram o Quilombo do Tejuco, Povoado de Cruz e o Quilombo do Corcovado, as quais estão localizadas no município de Palmeiras. Nestas localidades, 20 entrevistas foram realizadas.

O Território Litoral Sul (Figura 3) é popularmente conhecido como Costa do Cacau. O cultivo deste produto representa mais de 40% da produção do estado, constituindo a principal cultura permanente do território (Território Litoral Sul, 2010). O TI é formado por 26 municípios, sendo Itabuna o município-sede e o eixo Ilhéus-Itabuna o mais economicamente dinâmico, industrializado e urbanizado. A rodovia Jorge Amado permite a ligação entre as duas cidades, que estão apenas a 33 km de distância uma da outra. Portanto, as comunidades que estão nas margens da rodovia possuem conexão rápida e barata com os mercados e serviços públicos.

Figura 3 – Mapa do Território Litoral Sul

Fonte: Bahia (2024).

Por outro lado, mais para o interior da bacia do rio Cachoeira, a paisagem se modifica em relevo ondulado, caracterizado por uma topografia acidentada formada pelas serras e índices pluviométricos menores. Nestas áreas, predomina a atividade pastoril (Território Litoral Sul, 2010). Neste território foram entrevistados 31 agricultores dos Assentamentos Frei Vantuy, Santana e Vila Isabel, os quais estão localizados nos municípios de Ilhéus e Ibicaraí.

A importância do desenvolvimento territorial para a qualidade da agência humana

Nesta seção, exibimos e discutimos o resultado da análise de conteúdo das entrevistas realizadas com os gestores da política pública de desenvolvimento territorial do estado da Bahia. O objetivo foi identificar os benefícios e fatores-chave da política baiana, assim como examinar a sua contribuição para a capacidade de agência dos atores sociais dos territórios.

Primeiramente, ressalta-se que as crenças e os benefícios da política pública territorial da Bahia (Quadro 1) são bastante convergentes entre os dois grupos de atores consultados. De acordo com os depoimentos dos coordenadores do Codeter e dos agentes públicos da Bahia, pode-se dizer que a política territorial constitui um marco para a gestão pública baiana, representando uma estratégia importante de desenvolvimento rural, principalmente por possibilitar a inclusão social, em especial das populações historicamente marginalizadas, mediante a identificação das demandas locais.

Quadro 1 – Crenças e benefícios da política territorial do estado da Bahia

|

|

Coordenadores dos Codeter |

Agentes Públicos |

|

Crenças sobre a política |

- É uma estratégia importante de desenvolvimento rural para inclusão social e combate à pobreza no campo. - A política garante que as demandas e necessidades da população sejam identificadas. - O planejamento territorial direciona a execução das ações públicas, ampliando o acesso a políticas públicas. - O território se tornou um instrumento do Estado para execução de políticas públicas. - A atuação em conjunto entre municípios facilita o atendimento à população. - A participação social é muito importante para o processo de desenvolvimento. - O Colegiado é um espaço de debate e construção de políticas públicas. |

- É uma política de empoderamento social para que as comunidades aprendam a identificar seus problemas. - É um instrumento poderoso de captação das demandas da população e de inclusão da voz do povo. - É uma estratégia de controle social da política pública. - É importante para a inclusão social, principalmente para os que mais precisam. - É uma iniciativa que reconheceu as dinâmicas sociais e econômicas historicamente marginalizadas. - O Colegiado é o órgão/instituição que representa o território. - No Codeter estão presentes as principais instâncias para promover o desenvolvimento do território. |

|

Benefícios da política |

- Possibilitou a expansão e paridade dos serviços no meio rural, melhorando a qualidade de vida da população. - Permitiu a alavancagem das cadeias e arranjos produtivos dos TI. -

Ampliou a discussão para questões para além do rural. - A divulgação das ações e projetos por território promoveu a troca de informações e conhecimentos. - Promoveu o aprendizado de se viver em comunidade. - Promoveu a descentralização e socialização do debate. - Deu voz à população para reivindicar e propor ações. - Promoveu o empoderamento social e político. - Ajudou na organização e mobilização dos atores locais. |

- Garantiu um melhor arranjo institucional e integração dos diferentes setores. - Ajudou na organização do território, fazendo com que as políticas sejam mais efetivas. - Contribuiu para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares. - Possibilitou incluir na agenda outros temas para além da agricultura familiar, como saúde e educação. - Faz com que as informações sobre projetos/editais cheguem mais fácil na ponta. - Deu voz a diferentes instituições da agricultura familiar. - Ajudou na mobilização e organização dos produtores. |

Fonte: Resultado da pesquisa.

Adicionalmente, a política funciona como um instrumento do Estado para organização do território e direcionamento das políticas públicas. Segundo os entrevistados, este arranjo institucional amplia o acesso a serviços básicos de cidadania, reduzindo as disparidades entre o rural e o urbano. Com efeito, o aumento da integração das ações públicas e articulação entre as secretarias estaduais e municipais torna o atendimento à população mais eficiente, melhorando a qualidade de vida. Serpa et al. (2011) também identificaram esse benefício no território baiano do Sisal que, graças à política territorial, contou com uma quantidade relevante de recursos para execução de 61 ações governamentais, como os programas públicos Brasil Alfabetizado, Luz para Todos e Bolsa Família, além de projetos nas áreas da cultura, infraestrutura, acesso à água, saneamento e organização sustentável da produção.

A política do estado da Bahia também é reconhecida por sua função de empoderamento social. Para os gestores dos territórios, a governança participativa, a qual ocorre por meio dos Codeter, está entre os princípios mais marcantes do desenvolvimento territorial. Esta arena social é valorizada por construir um espaço de diálogo e aprendizado, no qual os atores exercitam a ação de identificar seus problemas e direitos, de opinar sobre as políticas públicas, além de discutir a elaboração da estratégia de desenvolvimento do território com as principais instâncias responsáveis por esse processo. Consequentemente, para estes interlocutores, esses espaços promovem inclusão, democratização e publicização do debate público, permitindo uma maior troca de saberes e informações, assim como a convivência em comunidade.

Antunes Junior, Borsatto e Souza-Esquerdo (2024) assinalaram essa importância da governança participativa para o sucesso das políticas de desenvolvimento territorial. Analisando o Território do Sudoeste Paulista, estes pesquisadores observaram que a governança territorial foi fundamental para garantir uma distribuição mais equitativa de recursos e oportunidades, promovendo, assim, inclusão e empoderamento dos agricultores familiares.

Picolotto (2014) já atentava para esta questão, observando que os agricultores familiares são reconhecidos como atores de direito apenas quando “se fazem” politicamente. Ou seja, quando se tornam atores sociais, participando do processo de discussão e criação de políticas públicas. Por esta razão, a governança territorial participativa é concebida como uma forma de inovação social, ajudando a reduzir a reprodução do clientelismo tradicional enraizado nos municípios brasileiros (Dias; Seixas, 2020; Delgado; Grisa, 2013). Ademais, as interações sociais, além de criar ambientes inovadores, contribuem para a ampliação da coesão social e superação dos desafios institucionais do processo de desenvolvimento do território (Dallabrida, 2020).

A participação social ocorre por intermédio dos representantes das associações e cooperativas. Com efeito, para os gestores, a política territorial incentivou a mobilização e estruturação dessas organizações, fortalecendo sua atuação social. Nesta ordem de ideias, “as associações e cooperativas têm mais capacidade de construir coalizões políticas para negociar com os demais atores territoriais” (Milano; Cazella, 2021, p. 106).

Outro benefício identificado do planejamento territorial baiano foi a abordagem multidimensional do desenvolvimento. Na perspectiva dos atores entrevistados, a dimensão produtiva foi potencializada por meio da valorização e (re)conhecimento dos arranjos produtivos específicos de cada TI, fortalecendo a construção de identidade do território. Por outro lado, questões para além da esfera agrícola também ganharam relevância. Como retratado anteriormente, houve a expansão do acesso a políticas públicas não vinculadas à produção rural.

Adicionalmente, segundo os entrevistados, a divisão dos Codeter em Câmaras Temáticas propiciou o trabalho de diversos temas, como meio ambiente, juventude, diversidade, mulheres, cultura, educação e segurança alimentar. Da mesma forma, a territorialização do PPA do estado promoveu o aumento da integração entre os espaços urbano e rural, além da articulação de diferentes atividades e setores econômicos na gama dos programas de governo.

Efetivamente, o PPA atrelado aos TI é o principal aperfeiçoamento da política territorial da Bahia. Esta opinião é compartilhada por Favareto et al. (2020), na medida em que a adoção dos TI como unidade de organização e execução do orçamento público colaborou com a narrativa e consolidação da abordagem territorial de desenvolvimento no estado. A sua institucionalização, primeiramente por decreto e, posteriormente, por meio de lei, conferiu também mais legitimidade para o uso do mapa territorial na administração pública e na mobilização dos movimentos sociais (Dias; Seixas, 2020; Serpa et al., 2014). Hoje já são cinco PPA-P elaborados de forma territorializada, representando, nas palavras dos atores entrevistados, uma revolução na gestão pública, constituindo, assim, um dos principais fatores-chave da política baiana (Quadro 2).

Os efeitos dessa institucionalização do enfoque territorial se refletem na estruturação dos colegiados. A formalização dos Cedeter[6] e Codeter como instrumentos de governança da gestão pública (Bahia, 2014) implicou a homologação destes organismos, com a elaboração de estatutos, votação de membros da Diretoria e definição de regras e periodicidade de encontros. Segundo seus coordenadores, estes procedimentos tornaram essas instituições mais legítimas, favorecendo o seu fortalecimento ao longo dos anos.

A coordenação da política territorial pela Seplan foi apontada pelos atores como outro diferencial da Bahia. Sua atuação como gestora do orçamento e articuladora com as demais secretarias estaduais e municipais é destacada como fundamental para conferir centralidade aos territórios no planejamento e gerenciamento das ações. A coordenação desse tipo de política por um organismo multissetorial também foi sinalizada por Berdegué e Favareto (2019), enfatizando sua importância para a superação do paradigma agrário.[7]

Quadro 2 – Fatores-chave da política territorial do estado da Bahia

|

|

Coordenadores dos Codeter |

Agentes Públicos |

|

Fatores-chave da política |

- Territorialização do planejamento público (PPA-P; PGP). - Projetos da CAR articulados com a estratégia territorial. - Permanência do Codeter como ente responsável por promover a coletividade e o controle social. - Apoio da Coordenação Estadual do Territórios (CET) para os Colegiados e interlocução com o Governo. - Alinhamento político-ideológico entre os poderes executivos (municipais, estadual e federal). - Vontade política para o enfoque territorial. - Seplan como responsável pela política territorial. - ADT e coordenadores territoriais. - Realização de consultas e conferências utilizando o referencial territorial para segmentos específicos. - Consórcios Públicos referenciados nos territórios. - Existência de uma Secretaria Territorial da Agricultura Familiar (Setaf) em cada TI. - Mobilização e participação da sociedade civil desde o início da formação dos territórios. - Existência de organizações que trabalham com a agricultura familiar bastante fortes e mobilizadas. - Questão rural e agricultura familiar são foco do governo. |

- Apoio do Governo do estado da Bahia e alinhamento político com governo federal da época. - Os Agentes de Desenvolvimento Territorial (ADT) e os Coordenadores de Desenvolvimento Territorial. - Formalização da gestão territorial (leis/decretos). - Organizações sociais do campo fortes. - CAR e os projetos executados pela organização. - O planejamento territorializado e participativo (PPA-P). - Consórcios Públicos tornam a gestão pública eficiente. - O PTDS dá autonomia ao Codeter de conhecer sua realidade e seus arranjos produtivos. - Outros instrumentos de apoio à gestão territorial como Caapa e Dfoc (vinculados à Seplan). - A Seplan como coordenadora dessa política. -A institucionalização dos Colegiados (Cedeter e Codeter) como instrumentos oficiais. - A participação da sociedade civil no processo de formação dos territórios. - A CET, que funciona como uma rede de apoio aos Colegiados. - Existência de conferências e eventos por território. |

Fonte: Resultado da pesquisa.

Ademais, a existência dos Agentes de Desenvolvimento Territorial e dos Coordenadores de Articulação Territorial, que funcionam como um braço da Seplan nos territórios, foi avaliada como ponto essencial da política pública. Esses funcionários trabalham como “animadores” do TI, auxiliando os colegiados na organização das reuniões e execução das ações, fortalecendo a relações sociais e as interlocuções entre poder público e sociedade civil. Segundo Balem Silva e Froehlich (2016), estes agentes desempenham papel fundamental no fortalecimento das condições institucionais, uma vez que possuem a responsabilidade de garantir que os atores sociais se apropriem das estruturas e ferramentas da governança territorial.

O arcabouço institucional da política pública territorial baiana conta também com os Consórcios Públicos. Em virtude do caráter multifuncional, estas estruturas baianas ganharam o nome de Consórcios Multifinalitários, cujos objetivos envolvem prestar serviços e desenvolver ações em conjunto com os entes consorciados, sobretudo nas áreas de planejamento, saneamento, transporte, infraestrutura, assistência social, educação, meio ambiente e desenvolvimento rural. Para Dias (2016), a política territorial baiana impulsionou a formação dos CP nos TI do estado, oferecendo suporte institucional, técnico e financeiro. Hoje, todos os TI contam com ao menos um CP. Para os gestores dos territórios, os CP contribuem para que haja mais eficiência na utilização dos recursos públicos e melhor oferta de serviços municipais. Esta visão se explica em razão dos municípios disporem individualmente de baixa capacidade de investimento, não tendo condições administrativas e financeiras de prestar serviços essenciais de forma adequada (Carvalho; Xavier; Pinto, 2016).

Outra instituição única de apoio à gestão territorial baiana é a CAR, principalmente com os projetos Bahia Produtiva e Pró-Semiárido. Estes últimos foram valorizados pelos atores entrevistados, por serem considerados inovadores e potencializadores das cadeias e arranjos produtivos dos TI. Os projetos em questão são coordenados no âmbito territorial e foram criados em 2015 e 2016, respectivamente, com a finalidade de fomentar a agroindustrialização, comercialização e melhoria das infraestruturas básicas para a produção, segurança hídrica e segurança alimentar. Não se tem ainda disponível na literatura uma avaliação consolidada destes programas. Mas Oliveira et al. (2020), por exemplo, estimam que o Bahia Produtiva fortificou a rede de processamento e comercialização de agricultores familiares do Território Baixo Sul. Já o Pró-Semiárido tem incentivado a permanência dos jovens no campo na cidade de Caém, a partir da ampliação da geração de conhecimento e renda (Amorim et al., 2020).

A mobilização social também foi indicada pelos gestores do território como uma questão diferencial do estado. Segundo os entrevistados, diferentemente do que ocorreu no restante do Brasil, na Bahia houve o envolvimento da sociedade civil desde o início do processo de formação dos TI, notadamente com a participação da Coordenação Estadual dos Territórios (CET), gerando um maior senso de pertencimento ao local, o que corresponde às conclusões de Dias (2017). Com efeito, a coesão no diálogo do desenvolvimento foi viabilizada, possibilitando a construção de um pacto territorial (Ortega; Cerqueira; Silva, 2016b).

Adicionalmente, para os atores entrevistados, o respaldo do governo estadual foi fundamental para avançar com o planejamento territorial participativo na Bahia. Efetivamente, é possível evidenciar o interesse e a articulação do governo do estado na interiorização das políticas públicas por meio dos Territórios de Identidade e seus municípios (Serpa; Borges, 2012). Como ressaltam Ortega, Cerqueira e Silva (2016b), o apoio do governo central é crucial nesse tipo de estratégia de desenvolvimento, pois é o meio capaz de financiar a infraestrutura básica local e de exercer poder de balizamento com os grupos políticos locais nas arenas de concertação.

Dessa forma, pode-se concluir que o arranjo institucional da política territorial de desenvolvimento do estado da Bahia contribuiu para a ampliação da qualidade da agência humana dos territórios, assim como para o enrijecimento dos domínios sociais. Ou seja, a organização da vida social nos territórios foi fortalecida pela normatização e formalização dos TI, das arenas e dos dispositivos políticos, e também pelo reconhecimento dos atores sociais.

Nestas circunstâncias, pode-se constatar que algumas das barreiras operacionais da política nacional PTC, apontadas, por exemplo, no estudo de Antunes Junior, Borsatto e Souza-Esquerdo (2021), como a desarticulação territorial, a desconexão das ações municipais com as setoriais e a imposição de ações de cima para baixo (top-down) foram parcialmente superadas pela política da Bahia. No entanto, tal avanço não significa que a gestão territorial baiana superou todos os seus desafios, os quais são discutidos a seguir.

A diversidade dos campos e domínios na abordagem do desenvolvimento territorial

A experiência baiana é valorizada por representar um paradigma cultural de desenvolvimento, reconhecendo a diversidade espacial e humana (Carniello; Dos Santos; Máximo Pimenta, 2022). Essa visão é susceptível de averiguação com uma análise fundada na Perspectiva Orientada ao Ator. Assim, nesta seção, foi adicionada à discussão a perspectiva dos agricultores familiares entrevistados e a realidade dos 3 (três) TI visitados.

Conforme assinalado por Long e Ploeg (2011), a realidade social, por ser heterogênea, constrói significados e interpretações distintos. Mesmo vivenciando circunstâncias estruturalmente similares e tendo acesso as mesmas ferramentas, o caminho do desenvolvimento em cada localidade é diferente, em razão das características específicas do domínio, do campo e da arena social.

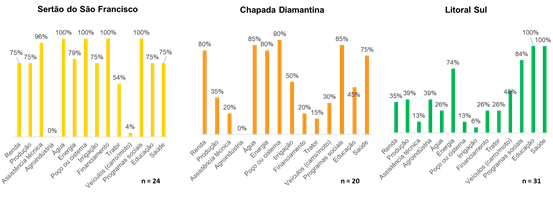

De fato, segundo os entrevistados desta pesquisa, o desenvolvimento dos territórios ocorre de forma diferente entre e dentre os TI. Para estes interlocutores, o desempenho depende do grau de maturidade do TI, o qual se concebe a partir das características singulares do território. A Figura 4 exemplifica este panorama, na medida em que é possível observar que o progresso dos indicadores socioeconômico foi diferente em cada território. O Sertão do São Francisco apresentou a melhor evolução das variáveis avaliadas, seguido pela Chapada Diamantina e Litoral Sul.

Segundo os agricultores das comunidades visitadas, a educação melhorou em virtude de investimentos no transporte público escolar no meio rural, além da construção e/ou manutenção de escolas públicas em povoados rurais. No entanto, na Chapada Diamantina, por ser uma região com uma infraestrutura de estrada mais precária, o fechamento e/ou falta de escolas estaduais (de Ensino Médio) nas proximidades dos povoados rurais provoca uma percepção menos favorável em relação à evolução da questão educacional.

Figura 4 – Evolução dos indicadores socioeconômicos nos TI da Bahia visitados

Fonte: Resultado da pesquisa.

Na esfera da saúde, a grande maioria relatou progresso. A instalação das policlínicas nos municípios-sede dos TI, que oferecem atendimento de mais complexidade, além da ampliação dos programas Médico da Família e de agentes de saúde nas comunidades rurais, consolida a sensação de melhora. Da mesma forma, a energia elétrica passou a fazer parte do cotidiano de uma grande parcela graças ao Programa Luz para Todos, implementado em todas as localidades durante os anos de 2009 a 2012.

Quanto ao acesso à água, especialmente com instalação de cisternas, ocorreu sobretudo nos territórios da região semiárida (Sertão do São Francisco e Chapada Diamantina), por meio do Programa Água Para Todos (PAT) entre os anos de 2010 e 2014. Uma parte significativa dos agricultores, porém, não possui uma cisterna de produção, o que limita o cultivo, em especial nos períodos de seca. Trata-se do principal desafio da agricultura familiar nos três territórios visitados, inclusive no Litoral Sul, onde todos os interlocutores (agricultores e gestores) elencaram a falta de água como o entrave mais significativo para a produção e geração de renda.

O aumento na renda ocorreu, para algumas famílias, em consequência da participação no Programa Bolsa Família e da aposentadoria rural, principalmente na Chapada Diamantina, onde a produção ainda é predominantemente para subsistência. Nesse local, poucas famílias comercializam o excedente em feiras e apenas uma entrevistada vende sua produção para as escolas públicas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Essa família, aliás, é a única que possui uma cisterna de produção, o que demonstra a sua relevância para a inclusão produtiva e comercial.

Nos territórios do Sertão do São Francisco e Litoral Sul, o aumento da renda provém, também, do incremento da produção e comercialização, com destaque para o primeiro TI, onde a menção ao crescimento produtivo ocorreu de forma mais frequente (por 75% dos agricultores). Nestes dois territórios, os mercados são mais dinâmicos, em razão, sobretudo, da estrutura e do tamanho das cidades-sede. Os polos Juazeiro-Petrolina e Ilhéus-Itabuna contam com uma infraestrutura logística robusta, além da existência de aeroportos, que facilitam a exportação de produtos. Ademais, a boa infraestrutura logística propicia o escoamento da produção via os programas de compras institucionais do governo federal (Pnae e Programa de Aquisição de Alimentos – PAA).

O desequilíbrio entre os TI ocorre também no âmbito dos programas da CAR. Durante a visita a campo, foi possível observar o funcionamento do Bahia Produtiva nos territórios Litoral Sul e Sertão do São Francisco. O Pró-Semiárido, por ter um escopo de atuação determinado, está presente exclusivamente no Sertão do São Francisco. Entretanto, mesmo nos territórios onde os programas estão mais estabelecidos, a participação dos agricultores não é homogênea.

No Litoral Sul, o Bahia Produtiva beneficiou famílias assentadas vinculadas à Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências (Coopfesba), a qual gerencia a marca Bahia Cacau. O projeto implementado permitiu a construção de uma agroindústria de chocolates da agricultura familiar, pioneira no Brasil. Os assentados que participam do projeto e da Cooperativa receberam, no seu estabelecimento, uma estrutura física de estocagem e secagem de amêndoas do cacau, garantindo um produto de qualidade para a produção de chocolates especiais, assim como um canal de venda sólido. No entanto, apenas uma pequena parcela (menos de 10%) dos agricultores dos Assentamentos Santana e Vila Isabel estão associados à Cooperativa. Esta abrangência limitada explica, em parte, o percentual reduzido de agricultores que tiveram acesso a recursos para investimento em agroindústria. Por outro lado, os agricultores do Frei Vantuy foram contemplados com a instalação de uma fábrica de polpa e secagem de frutas no perímetro do Assentamento. Esta agroindústria local se encontrava em fase de construção no momento da visita (janeiro de 2023).

No Sertão do São Francisco, todas as comunidades visitadas foram beneficiadas com algum programa. O apoio do Bahia Produtiva foi destinado à Comunidade Quilombola de Lagoinha, para fomento à criação de galinha caipira e apicultura para produção de mel. O Assentamento Novo Horizonte e a Comunidade Quilombola Nova Jatobá tiveram acesso ao Pró-Semiárido para o desenvolvimento de caprinocultura, avicultura e piscicultura. Nestes locais, os projetos foram destinados às associações das comunidades rurais, beneficiando, principalmente, a produção agropecuária realizada de forma coletiva. Entretanto, nenhuma iniciativa de agroindustrialização foi identificada.

Já na Chapada Diamantina, a Associação do Povoado de Cruz foi contemplada, em 2019, pelo Bahia Produtiva para o estabelecimento de uma fábrica para a produção do óleo de licuri. Porém, em razão de um impasse no processo de licitação para a seleção da construtora e, posteriormente, da pandemia, o projeto atrasou e suas instalações estavam, em 2023, em fase de construção. A ideia é que esta unidade fabril compre coco licuri das famílias do Povoado de Cruz, mas incorpore, futuramente, outras nove comunidades da região ao projeto. De toda forma, as outras duas comunidades quilombolas visitadas não apontaram participação nesta iniciativa nem em outros projetos do Bahia Produtiva.

De qualquer maneira, esses programas foram apontados por seus receptores como diferenciais. O acesso a novas tecnologias permitiu o aperfeiçoamento e a ampliação da produção, com consequente aumento da renda. Ademais, são esses agricultores beneficiários dos projetos da CAR que relataram ter alcançado avanços no acesso a financiamento e à assistência técnica, em especial no Sertão do São Francisco, conforme ilustrado na Figura 4. Neste TI, aliás, a assistência técnica é oferecida de forma mais intensa principalmente por ser fruto de parcerias com organizações reconhecidas, como o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (Irpaa)[8] e Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc),[9] ambos membros do Codeter.

Com efeito, constata-se que os recursos e tecnologias existentes no campo social, como acesso à água, à energia, à cisterna de produção, às estradas, à infraestrutura logística e às instituições de ensino e saúde, variam de acordo com o território. Para os gestores dos TI, essa diferença ocorre, também, por causa da maturidade e organização do Codeter. Todos os coordenadores do Codeter apontaram que o Sertão do São Francisco possui um dos colegiados mais estruturados e mobilizados da Bahia e, por este dinamismo, apresenta um desempenho superior em favor da agricultura familiar. Esta avaliação corrobora a interpretação de Serpa et al. (2011), que constataram uma longa história de mobilização social no território como meio de facilitação e consolidação da instância colegiada e sua articulação em rede.

A mobilização social no Sertão do São Francisco remonta aos anos de 1970 com a construção da barragem de Sobradinho, quando agentes sociais e do Terceiro Setor se organizaram para reivindicar suas demandas (Território Sertão do São Francisco, 2008). Em 1994, foi criado também o Fórum Regional de Entidades, que agrupa importantes organizações, como o Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais (Sasop), Irpaa, Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Agrícolas, Agroindustriais e Agropecuárias (Sintagro), Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Colônia de Pescadores de Remanso. Essa gama de atores sociais representou um grande potencial para a realização de articulações institucionais e de parcerias em torno da implementação de políticas públicas (Território Sertão do São Francisco, 2008).

Por outro lado, o Litoral Sul foi avaliado pelos entrevistados como um caso de coesão social frágil. Segundo os entrevistados, este TI teve uma formação histórica distinta daquela do sertão baiano, o que influencia suas dinâmicas sociais, políticas e econômicas. Para os gestores dos territórios, a histórica dependência econômica do cacau e a prática do coronelismo em torno desta produção permanecem enraizadas na região. Este cenário foi agravado pela doença dos cacaueiros vassoura-de-bruxa, a qual gerou uma crise sem precedentes nos anos 1990 na região, causando um intenso êxodo rural, desemprego e empobrecimento. Além disso, este TI, por estar na Zona da Mata, caracteriza-se por sua alta taxa de urbanização, contendo uma proporção de agricultores familiares inferior em comparação com os demais TI do estado. Consequentemente, o território possui um menor número de organizações vinculadas à agricultura familiar, ocasionando maior fragmentação dos interesses coletivos e, por conseguinte, menor capacidade de agência, refletindo, assim, nos indicadores socioeconômicos desta categoria social. Ou seja, as disputas nas arenas de negociação são maiores, acarretando menor atendimento das demandas da agricultura familiar.

Efetivamente, este TI, apesar de possuir o maior número de municípios, contém apenas 17.083 estabelecimentos da agricultura familiar, enquanto todos os outros sete TC do estado possuem mais de 25 mil unidades (IBGE, 2019). Este quadro, com certeza, dificulta a organização social da agricultura familiar, o que se reflete na menor representação de associações, cooperativas, sindicatos e movimentos sociais do campo no Codeter. Ao todo são 72 membros, dos quais 40 (56%) são integrantes do setor público e 32 (44%) da sociedade civil – único entre os três TI avaliados com representatividade da sociedade civil menor do que a do poder público (Bahia, 2022a). O núcleo diretivo, com base na última atualização disponível, possuía apenas três representantes, dois de entidades públicas e um da esfera civil. Constata-se, também, uma alta concentração dos conselheiros em poucos municípios: apenas 7 (sete) das 26 cidades contavam com representantes da sociedade civil. A grande maioria dos conselheiros se concentra na cidade-sede de Itabuna.

No que se refere à Chapada Diamantina, observa-se que o Codeter é composto por 96 membros titulares, dos quais 42 (44%) representam o poder público e 54 (57%) a sociedade civil (Bahia, 2022b). A Diretoria é formada por 12 membros, com paridade entre sociedade civil e poder público. Seu coordenador é um representante de comunidade quilombola. Do lado do poder público, convém destacar a participação do CP da Chapada, Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.) e das Secretarias Estaduais de Turismo e Cultura. Já como membros da sociedade civil realçam-se Organizações Não Governamentais, como a Cootraf, (Cooperativa de Assessoria Técnica e Educacional para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar), Inpac (Instituto Pedagógico de Desenvolvimento Agrosocial e Comunitário) e Associações Comunitárias para Manutenção de Sistemas de Saneamento.

O Codeter do Sertão de São Francisco é constituído por 68 membros, sendo 22 (32%) do poder público e 46 (68%) da sociedade civil (Bahia, 2022c). Vale lembrar que o Sertão do São Francisco possui apenas 10 (dez) municípios e, por esta razão, contém uma quantidade menor de integrantes do setor público. A coordenação é compartilhada entre atores sociais e públicos, estes últimos representados pela CAR e Consórcio Público. O núcleo diretivo é composto por 12 pessoas, sendo 7 (58%) representantes da sociedade civil e 5 (42%) do poder público. Além disso, com exceção de Campo Alegre de Lourdes, todos os municípios possuem representantes das esferas pública e civil. Analisando a sua composição por categoria representada, nota-se a significativa presença de organizações da sociedade civil, com 20 conselheiros, o que demonstra a forte mobilização social indicada anteriormente. Trata-se do território com menor número de municípios e maior quantidade de representantes de organizações da sociedade civil.

Torna-se evidente, portanto, a importância das instituições presentes no campo social para o bom funcionamento da política territorial e do processo de desenvolvimento dos territórios. Conforme observado por Bonnal, Cazella e Maluf (2008), o acesso a políticas públicas está diretamente relacionado à capacidade de atuação na arena social. Da mesma forma, Serpa e Borges (2012) averiguam que os maiores avanços nas políticas de desenvolvimento territorial ocorreram em territórios onde o envolvimento, a participação e a organização da sociedade civil estavam mais consolidadas.

Todavia, apesar da regionalização territorial ter contribuindo para a ampliação na forma de pensar e implementar políticas públicas, abarcando, de certa maneira, as especificidades locais, acolher a enorme diversidade identitária da Bahia é uma tarefa complexa (Dias; Costa, 2018). Por esse motivo, as intervenções precisam ser concebidas de maneira a tratar o contexto sociológico e histórico de modo mais abrangente, a fim de permitir o reconhecimento de atores, interesses, recursos e conflitos envolvidos (Long; Ploeg, 2011).

Uma maneira de superar essas fragilidades é tornar a estrutura colegiada e a sua forma de intervenção mais flexível e criativa (Valencia-Perafán et al., 2020), possibilitando expandir as redes de engajamento social e adaptar as políticas públicas “às especificidades dos territórios em sua implementação, apoiando-se em fatores locais de maneira substantiva e ativa, e não meramente reativa ou instrumental” (Favareto; Lotta, 2022, p. 14). Ou seja, seria necessário reconhecer e incluir a grande heterogeneidade entre os territórios como fator positivo de desenvolvimento (Valencia et al., 2019).

Com essa perspectiva, seria possível romper com a lógica do mesmo padrão aplicado nos diferentes territórios (one size fits all), fator que reduz a riqueza multidimensional do patrimônio territorial e a autonomia dos atores locais (Favareto; Lotta, 2022). Com isso, a problemática de transformar as propostas e os projetos locais desenhados pelos atores do território (PTDS) em políticas públicas, apontada por Oliveira e Dias (2015), poderia ser superada, fortalecendo a mobilização e organização social, assim como um melhor funcionamento do território.

Essa nova estrutura mais maleável possibilitaria, também, evoluir para uma abordagem que potencialize as diversidades dos atores, por meio de soluções específicas para os diferentes públicos, como populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos, posseiros e assentados da reforma agrária (Medina; Gosch; Delgrossi, 2021). Dessa forma, aqueles atores historicamente marginalizados conseguiriam angariar mais representatividade, protagonismo e influência política e financeira. Esta questão, aliás, foi apontada pelos coordenadores do Codeter e agentes públicos. Apesar dos colegiados terem conseguindo incluir, ao longo dos anos, representantes de outros espectros da agricultura familiar, como assentados da reforma agrária e comunidades quilombolas, a renovação de seus membros é muito baixa, o que significa centralização das discussões nos mesmos atores e grupos.

Nesse sentido, convém ressaltar que, de forma geral, a maioria dos agricultores entrevistados (aqueles que não compunham Diretoria de associação) não conhecia o colegiado local e a Política Estadual de Desenvolvimento Territorial. Estes interlocutores têm conhecimento apenas do nome do seu território, mas não identificam sua relação com a política pública, talvez pela reduzida participação da comunidade nos encontros e reuniões do Codeter. As lideranças das associações entrevistadas, que normalmente são os interlocutores com o Codeter, indicaram essa dificuldade de participar dos encontros. As grandes distâncias e a falta de recursos para custear a viagem impedem o engajamento ativo de muitos membros. Esta limitação foi observada, principalmente, nas comunidades visitadas da Chapada Diamantina e do Sertão do São Francisco, que se situam mais distantes do município-sede do TI. Mas este problema também foi relatado pelas lideranças do Litoral Sul, ao assinalarem que as comunidades distantes do eixo Ilhéus-Itabuna raramente participam das discussões, comprometendo, assim, o engajamento de determinados municípios, comunidades e atores.

Com tais dificuldades, os representantes das comunidades acabam se envolvendo de forma mais ativa apenas durante as Escutas Sociais para a elaboração do PPA-P (a cada 4 anos) ou nas reuniões do Colegiado de averiguação dos projetos da CAR em que sua associação esteja postulando determinado edital, uma vez que o Codeter é responsável por realizar a primeira avaliação dessas propostas. Nos outros encontros do Colegiado, os presidentes das associações revelaram que sua participação, como representantes da comunidade, é indireta, na medida em que são representados por outras lideranças de coletivos, como dos Movimentos de Comunidades Quilombolas e do Movimento de Luta pela Terra (MLT).

Contendas e disputas de poder nas arenas sociais também foram indicadas como fatores limitantes dos Colegiados. Os principais conflitos ocorrem pela diferença de pensamentos e interesses, sobretudo entre poder público local e sociedade civil, acarretando baixo engajamento de prefeituras no Codeter e, consequentemente, limitando o diálogo desta esfera pública com a sociedade civil. Da mesma forma, a falta de articulação entre Consórcios Públicos e Codeter foi assinalada como outro obstáculo da arena social. Como os CP têm autonomia para realizar suas ações, muitas vezes não consultam os Codeter para executá-las, além de não participarem ativamente deste Colegiado, o que depende praticamente da vontade do secretário executivo do CP. Com efeito, a participação da sociedade civil continua sendo apenas por meio do Colegiado territorial (Fornazier; Perafán, 2018). Por esta razão, Nunes et al. (2022) reforçam a pertinência de minimizar as fragilidades das capacidades institucionais dos Colegiados, por meio da redução das assimetrias de poder e capacitação institucional dos membros.

Essas limitações também foram observadas nas outras políticas públicas territoriais do Brasil (Caniello; Piraux; Souza Bastos, 2014; Delgado; Grisa, 2014; Favareto, 2010). Portanto, para uma efetivação mais eficiente das políticas públicas territorializadas, a fim de promover um desenvolvimento mais equitativo e sustentável, mudanças mais profundas são desejáveis (Leite, 2020). O resgate desta agenda deve, então, considerar ações diferenciadas e adaptadas às diversas realidades do meio rural brasileiro, assim como fortalecer as instituições e promover uma participação social mais ampla (Leite, 2020).

Considerações finais

O estado da Bahia foi pioneiro na implementação de uma política estadual de desenvolvimento territorial. Essa abordagem iniciou em conjunto com a política territorial de âmbito nacional e, atualmente, após a paralisação dos dispositivos federais, é uma das únicas ações públicas desta natureza em funcionamento de forma institucionalizada no país.

Os resultados da pesquisa mostraram que a política territorial baiana é reconhecida por seus gestores como de extrema importância para o desenvolvimento multidimensional do rural baiano. Pela perspectiva dos atores do território, a territorialização das ações públicas potencializou a implementação de políticas públicas, garantindo mais acesso a direitos e serviços básicos, o que foi evidenciado também em campo com os agricultores.

Sob esta mesma ótica, a política territorial é entendida como fomentadora do capital social dos territórios, empoderando as comunidades para a identificação de suas potencialidades e demandas, além de incentivar sua organização para atuar coletivamente na governança do território e vigilância da ação pública. Com efeito, nota-se que o desenvolvimento territorial fortalece a capacidade de agência dos atores sociais, promovendo benefícios para o território e mudança na qualidade de vida da população.

No entanto, a política ainda enfrenta importantes desafios, em especial no que tange aos desequilíbrios entre e dentre os TI. Os territórios e Colegiados mais maduros, com grupos sociais fortes, tendem a alcançar melhores resultados. Já os territórios com maior fragmentação de interesses vivenciam mais disputas e conflitos nas arenas sociais, acarretando baixa coesão territorial e, consequentemente, efeitos pulverizados. Ou seja, a qualidade da agência humana presente no território também impacta o desempenho da política territorial.

Ademais, o limitado alcance espacial e a pouca renovação dos Codeter prejudicam a efetivação da política territorial baiana. Em importante medida, apesar do esforço da composição dos diferentes TI e valorização da participação social, as ferramentas do arranjo institucional não consideram a heterogeneidade dos territórios e atores.

Assim, para o futuro do enfoque territorial, tanto na Bahia como no Brasil, seria pertinente conceber novas formas de expandir o engajamento social, criando estruturas mais flexíveis e formas de intervenção mais abrangentes, capazes de garantir a participação ativa de uma gama maior de municípios e pessoas, além de reconhecer a diversidades dos campos e domínios sociais existentes em cada localidade.

Referências

AMORIM, Edinélia et al. Política pública e agroecologia como incentivos à permanência do jovem no campo de acordo com o Método Lume. Cadernos de Agroecologia, São Cristóvão (Anais do XI Congresso Brasileiro de Agroecologia), v. 15, n. 2, 2020. Disponível em: https://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/3913/2953. Acesso em: 4 set. 2024.

ANTUNES JUNIOR, Wolney; BORSATTO, Ricardo; SOUZA-ESQUERDO, Vanilde. “Spaces of Inclusion” in territorial governance: the legacy of Brazilian territorial development policies in the empowerment of smallholder farming. Jornal Soc. Econ. Dev., [s.l.], [s.v.], [s.n], 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40847-024-00330-y. Acesso em: 14 set. 2024.

ANTUNES JUNIOR, Wolney; BORSATTO, Ricardo; SOUZA-ESQUERDO, Vanilde. Why is it so difficult to promote territorial development through public policies? The obstacles faced by a Brazilian experience. World Development Perspectives, [s.l.], v. 24, e100367, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100367. Acesso em: 6 fev. 2024.

BAHIA. Governo do Estado. Divisão territorial da Bahia: Territórios de Identidade. Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – Secultba. Salvador, 2024. Disponível em: https://www.ba.gov.br/cultura/314/divisao-territorial-da-bahia. Acesso em: 16 ago. 2024.

BAHIA. Governo do Estado. Composição Codeter Litoral Sul. Salvador: Governo do Estado da Bahia, Secretaria do Planejamento, 2022a. Disponível em: https://www.seplan.ba.gov.br/wp-content/uploads/Composicao_CODETER_litoral-sul-25_08_2022.pdf. Acesso em: 7 fev. 2024.

BAHIA. Governo do Estado. Composição Codeter Chapada Diamantina. Salvador: Governo do Estado da Bahia, Secretaria do Planejamento, 2022b. Disponível em: https://www.seplan.ba.gov.br/wp-content/uploads/Composicao_CODETER_Chapada_Diamantina-25_08_2022.pdf. Acesso em: 7 fev. 2024.

BAHIA. Governo do Estado. Composição Codeter Sertão do São Francisco. Salvador: Governo do Estado da Bahia, Secretaria do Planejamento, 2022c. Disponível em: https://www.seplan.ba.gov.br/wp-content/uploads/Composicao_CODETER_Sertao-do-Sao-Francisco-26_08_2022.pdf. Acesso em: 7 fev. 2024.

BAHIA. Governo do Estado. Lei no 13.214 de 29 de dezembro de 2014. Dispõe sobre os princípios, diretrizes e objetivos da política de desenvolvimento territorial do estado da Bahia, institui o Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial – Cedeter e os Colegiados Territoriais de Desenvolvimento Sustentável – Codeters. 2014. Disponível em: https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-13214-2014-ba_279550.html. Acesso em: 19 jul. 2023.

BAHIA. Governo do Estado. Decreto no 12.354 de 25 de agosto de 2010. Institui o Programa Territórios de Identidade e dá outras providências. 2010. Disponível em: https://governo-ba.jusbrasil.com.br/legislacao/1024959/decreto-12354-10. Acesso em: 19 jul. 2023.

BALEM, Tatiana; SILVA, Gustavo; FROEHLICH, José Marcos. Limites e possibilidades da política de desenvolvimento territorial: uma análise a partir do Território Central da Cidadania do RS. Redes, Santa Cruz do Sul, v. 21, p. 198-221, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.17058/redes.v21i2.5345. Acesso em: 6 fev. 2024.

BALLESTEROS, Juan Gabriel; HERNÁNDEZ, María. Promoting tourism through the EU LEADER programme: understanding Local Action Group governance. European Planning Studies, [s.l.], v. 27, n. 2, p. 396-414, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1547368. Acesso em: 6 fev. 2024.

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. 70 ed. (Edição Português). Coimbra: Edições 70, 2009.

BERDEGUÉ, Julio; FAVARETO, Arilson. Desarrollo Territorial Rural en América Latina y el Caribe 2030 – Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Santiago: FAO, 2019. Disponível em: https://www.fao.org/3/ca5059es/ca5059es.pdf. Acesso em: 20 dez. 2020.

BONNAL, Philippe; CAZELLA, Ademir; MALUF, Renato. Multifuncionalidade da agricultura e desenvolvimento territorial: avanços e desafios para a conjunção de enfoques. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, 2008. Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/302. Acesso em: 4 set. 2024.

BRASIL. Governo Federal. Cartilha sobre os Territórios da Cidadania. Brasília: Embrapa, 2008. Disponível em: https://www.embrapa.br/documents/1355746/30180455/Territ%C3%B3rios+da+cidadania.pdf/b435c5cb-b68a-095f-5e27-caef4e60b044. Acesso em: 31 maio 2023.

CANIELLO, Márcio; PIRAUX, Mar; BASTOS, Valério. Identidade e diversidade no Território da Cidadania da Borborema (PB). Raízes: Revista de Ciências Sociais e Econômicas, v. 34, [s.l.], n. 1, p. 24-48, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.37370/raizes.2014.v34.401. Acesso em: 6 fev. 2024.

CAR – Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. Carta Anual da CAR. Salvador: CAR, 2020. Disponível em: https://www.car.ba.gov.br/sites/default/files/2021-05/5_Carta%20Anual%20_2020_2021.pdf. Acesso em: 2 set. 2024.

CARNIELLO, Monica; DOS SANTOS, Moacir José; MÁXIMO PIMENTA, Carlos Alberto. A abordagem territorial do desenvolvimento: um olhar metodológico sobre a dimensão cultural e seus componentes. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, [s.l.], v. 18, n. 1, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.54399/rbgdr.v18i1.6517. Acesso em: 6 fev. 2024.

CARVALHO, Simone; XAVIER, Thiago; PINTO, Fabiane. Trajetória dos consórcios públicos baianos: oportunidades e desafios para uma política de desenvolvimento territorial. In: Congresso Consad de Gestão Pública, 9., 2016, Brasília. Artigo completo. Anais [...] Brasília: Consad, 2016. p. 1-27. Disponível em: http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Painel-36-02.pdf. Acesso em: 19 jul. 2023.

CAZELLA, Ademir et al. O enfoque da cesta de bens e serviços territoriais: seus fundamentos teóricos e aplicação no Brasil. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, [s.l.], v. 16, n. 3, p. 193-206, 2020. Disponível em: https://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/5881. Acesso em: 2 set. 2024.

DALLABRIDA, Valdir. Território e governança territorial, patrimônio e desenvolvimento territorial: estrutura, processo, forma e função na dinâmica territorial do desenvolvimento. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, [s.l.], v. 16, n. 2, p. 63-78, 2020. Disponível em: https://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/5395. Acesso em: 2 set. 2024.

DELGADO, Nelson; GRISA, Catia. Políticas de desenvolvimento territorial e pobreza rural no Brasil: análise das institucionalidades e da governança. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, p. 132-163, 2014. Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/471. Acesso em: 4 set. 2024.

DELGADO, Nelson; GRISA, Catia. Institucionalidades, governança e projetos territoriais na política de desenvolvimento rural no Brasil. In: MIRANDA, Carlos; TIBURCIO, Breno (Eds.). Políticas de desenvolvimento territorial e enfrentamento da pobreza rural no Brasil. Brasília: IICA, 2013 (Série Desenvolvimento Rural Sustentável; v. 19), p. 239-274.

DIAS, Wilson. Uma visão panorâmica dos principais resultados nos 10 anos da política de desenvolvimento territorial na Bahia. In: UZÊDA, Danilo (Org.). O mundo rural na Bahia: democracia, território e ruralidades. 1ª ed. Feira de Santana: Z Arte Editora, 2016, cap. 6, p. 95-132.

DIAS, Wilson. Territórios de Identidade e políticas públicas na Bahia: gênese, resultados, reflexões e desafios. Dissertação (Mestrado em Planejamento Territorial) – Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017.

DIAS, Janaina; COSTA, Frederico. Cultura, território e política regional no estado da Bahia, Brasil. Córima – Revista de Investigación en Gestión Cultural, [s.l.], v. 3, n. 4, 2018. Disponível em: http://corima.udgvirtual.udg.mx/index.php/corima/article/view/7067/pdf. Acesso em: 4 set. 2024.

DIAS, Ricardo; SEIXAS, Paulo. Territorialização de políticas públicas, processo ou abordagem? Revista Portuguesa de Estudos Regionais, [s.l.], n. 55, p. 47-60, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.59072/rper.vi55.9. Acesso em: 6 fev. 2024.

FAVARETO, Arilson. A abordagem territorial do desenvolvimento rural – mudança institucional ou “inovação por adição”? Estudos Avançados, [s.l.], v. 24, n. 68, p. 299-319, 2010a. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-40142010000100021. Acesso em: 6 fev. 2024.

FAVARETO, Arilson et al. Quince años de desarrollo territorial rural. La experiencia de los programas y planes del estado de Bahía, Brasil. In: BERDEGUÉ, Julio; CHRISTIAN, Constanza; FAVARETO, Arilson (Eds.). Quince años de desarrollo territorial rural en América Latina:¿qué nos muestra la experiencia? 1. ed. Buenos Aires: Teseo, 2020, p. 175-215.

FAVARETO, Arilson; LOTTA, Gabriela. A longa evolução das ideias sobre Estado, políticas públicas e territórios – para além das políticas e abordagens territorialmente cegas. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, [s.l], v. 24, p. e202229, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202229. Acesso em: 6 fev. 2024.

FAVARETO, Arilson; LOTTA, Gabriela. Inovações institucionais nas políticas para o desenvolvimento territorial em três estados brasileiros. Redes, Santa Cruz do Sul, v. 22, n. 3, p. 11-38, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.17058/redes.v22i3.10409. Acesso em: 6 fev. 2024.

FORNAZIER, Armando; PERAFÁN, Mireya. Os arranjos das Políticas Territoriais no Estado da Bahia. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, [S. l], v. 14, n. 5, p. 17–30, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.54399/rbgdr.v14i5.4087. Acesso em: 6 fev. 2024.

FORREST, Ray; KEARNS, Ade. Social Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood. Urban Studies, [S. l.], v. 38, n. 12, p. 2125–2143, 2001. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00420980120087081. Acesso em: 6 fev. 2024.

GONZÁLEZ, Shirley; PEREIRA, Viviane; DAL SOLGIO, Fábio. A Perspectiva Orientada ao Ator em estudos sobre desenvolvimento rural. Perspectivas Rurales Nueva Época, [s.l.], v. 13, n. 25, p. 101-121, 2015. Disponível em: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivasrurales/article/view/6386. Acesso em: 4 set. 2024.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2017. Rio de Janeiro: IBGE – Sistema IBGE de Recuperação Automática – Sidra, 2019. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017. Acesso em: 10 jun. 2020.

LEITE, Sergio Pereira. Ruralidades, enfoque territorial e políticas públicas diferenciadas para o desenvolvimento rural brasileiro: uma agenda perdida? Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 28, n. 1, p. 227-254, fev. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.36920/esa-v28n1-10. Acesso em: 6 fev. 2024.

LONG, Norman. Development Sociology: actor perspectives. Londres: Routledge, 2001.

LONG, Norman; PLOEG, Jan. Heterogeneidade, ator e estrutura: para a reconstituição do conceito de estrutura. In: SCHNEIDER; Sergio; GAZOLLA, Marcio (Orgs.). Os atores do desenvolvimento rural: perspectivas teóricas e práticas sociais. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2011, p. 21-48.

MEDINA, Gabriel; GOSCH, Marcelo; DELGROSSI, Mauro Eduardo. Development pathways for family farmers: lessons from Brazil on the need for targeted structural reforms as a means to address regional heterogeneity. Geoforum, [s.l.], v. 118, p. 14-22, 2021. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.11.008. Acesso em: 6 fev. 2024.

MILANO, Marja; CAZELLA, Ademir. Cooperativismo e associativismo no enfoque da cesta de bens e serviços territoriais: uma análise a partir da serra catarinense. In: BÚRIGO, Fábio Luiz; ROVER, Oscar; FERREIRA, Rodrigo (Eds.). Cooperação e desenvolvimento rural: olhares sul-americanos. 1. ed. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2021.

NUNES, Emanoel Márcio; GONDIM, Maria de Fátima; GODEIRO NUNES, Kaliann; OLIVEIRA, Isabelle; GÓIS, Breno. O índice de capacidades institucionais como mecanismo da gestão social e da governança nos Territórios Rurais. Planejamento e Políticas Públicas, [s.l.], n. 42, p. 301-329, 2022. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/332. Acesso em: 4 set. 2024.

OLIVEIRA, Ildes; DIAS, Acácia. Territórios de Identidade: principais dilemas do processo de gestão – o caso do território do Sisal. DRd – Desenvolvimento Regional em Debate, [s.l], v. 5, n. 2, p. 127–147, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.24302/drd.v5i2.744. Acesso em: 6 fev. 2024.

OLIVEIRA, Cibele et al. Relato de experiência técnica da implementação do Projeto Bahia Produtiva no território do Baixo Sul da Bahia. Cadernos de Agroecologia (Anais do XI Congresso Brasileiro de Agroecologia), São Cristóvão, v. 15, n. 2, 2020. Disponível em: https://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/5939/3117. Acesso em: 4 set. 2024.

ORTEGA, Antonio César. As políticas territoriais rurais no Brasil: as ações do governo federal. In: ORTEGA, Antonio César; PIRES, Murilo José (Orgs.). As políticas territoriais rurais e a articulação governo federal e estadual: um estudo de caso da Bahia. Brasília: Ipea, 2016. cap. 2, p. 31-54.

ORTEGA, Antonio César; CERQUEIRA, Cristiane; SILVA, Felipe. Planejamento, desenvolvimento e descentralização: o papel do Estado no desenvolvimento territorial. In: ORTEGA, Antonio César; PIRES, Murilo José (Orgs.). As políticas territoriais rurais e a articulação governo federal e estadual: um estudo de caso da Bahia. Brasília: Ipea, 2016a. cap. 1, p. 17-29.

ORTEGA, Antonio César; CERQUEIRA, Cristiane; SILVA, Felipe. As políticas públicas de desenvolvimento no estado da Bahia: evolução e características. In: ORTEGA, Antonio César; PIRES, Murilo José (Orgs.). As políticas territoriais rurais e a articulação governo federal e estadual: um estudo de caso da Bahia. Brasília: Ipea, 2016b. cap. 3, p. 55-84.

PECQUEUR, Bernard. O desenvolvimento territorial: uma nova abordagem dos processos de desenvolvimento para as economias do sul. Raízes: Revista de Ciências Sociais e Econômicas, [s.l.], v. 24, n. 1 e 2, p. 10-22, 2005. Disponível em: https://doi.org/10.37370/raizes.2005.v24.243. Acesso em: 6 fev. 2024.

PICOLOTTO, Everton. Os atores da construção da categoria agricultura familiar no Brasil. Revista de Economia e Sociologia Rural, [s.l.], v. 52, p. 63-84, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-20032014000600004. Acesso em: 6 fev. 2024.