Recebido: 3.abr.2023 • Aceito: 24.out.2023 • Publicado: 27.nov.2023

Recebido: 3.abr.2023 • Aceito: 24.out.2023 • Publicado: 27.nov.2023

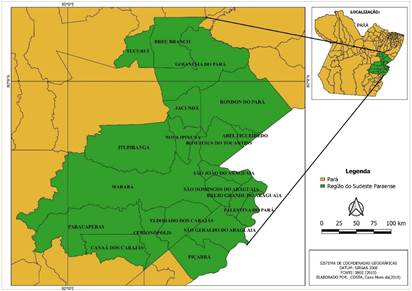

A organização da luta pela terra no Sudeste Paraense a partir dos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs)

Organization of the struggle for land in southeastern Pará through the Rural Workers’ Unions

|

Rogério Rego Miranda[1] |

|

|

Resumo: O presente artigo resulta de uma pesquisa desenvolvida no Sudeste do Pará (Brasil), com vista a compreender o processo de territorialização dos movimentos sociais e sindicais na realidade em tela e as suas estratégias de luta pela terra e de permanência, após a criação dos projetos de assentamento. Nesse sentido, para esse trabalho, centralizou-se o olhar sobre a atuação do movimento sindical, cuja origem remonta à organização e mobilização dos camponeses-posseiros provenientes do período da economia da castanha (1920-1960) e, posteriormente, dos anos iniciais da “modernização” amazônica (1960-1990) que imprimiu uma desterritorialização dos povos e comunidades tradicionais (indígenas) e dos camponeses-posseiros. Por esse motivo, estabeleceram diversas estratégias com o intuito de se reterritorializarem, a partir da criação de assentamentos, fato que não ocorreu sem conflitos, mas que contribuiu para uma mudança na geografia regional, na qual os camponeses puderam grafar seus territórios e refazerem suas histórias.

Palavras-chave: Sindicatos Rurais; camponeses-posseiros; Sudeste Paraense.

Abstract: This article is the result of research conducted in southeastern Pará (Brazil) to understand the process of territorialization in social and trade union movements in this region and their strategies to fight for land and remain on it after settlement projects were created. The work focused on the activity of the trade union movement, which originated in the organization and mobilization of peasant-squatters from the period of the Brazil nut economy (1920–1960) and later, the initial years of Amazonian "modernization" (1960–1990), and led to the deterritorialization of traditional (indigenous) peoples and communities as well as peasant-squatters. The movements consequently established various strategies to reterritorialize themselves, starting with the creation of settlements. Although this did not take place without conflict, it contributed to a change in the regional geography, in which peasants were able to mark out their territories and retrace their histories.

Keywords: Rural Trade Unions; peasant-squatters; southeastern Pará.

Introdução

Este artigo realiza uma leitura histórico-geográfica sobre o processo de territorialização dos sindicatos rurais, entre os anos de 1970 e 2000, no Sudeste do Pará, sub-região marcada pela forte concentração de terras, em decorrência da monopolização territorial empreendida por latifundiários e empresas agropecuárias e minerais. Apesar dessa configuração da estrutura fundiária, a mobilização coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, por meio da reocupação dos sindicatos, conseguiu impactar a geografia regional do referido espaço agrário, ao conquistarem territórios da reforma agrária, expressos em projetos de assentamentos.

Nesse contexto, constatou-se que a organização da luta pela terra desenvolvida pelo sindicalismo rural na realidade do Sudeste Paraense remonta à história de mobilização social empreendida pelos camponeses-posseiros, especialmente a partir da década de 1970, em face do forte processo de expulsão a que foram submetidos, tanto pela elite rural endógena, denominada oligarquia dos castanhais quanto pelas empresas agropecuárias e de extração mineral atreladas ao capital nacional e internacional, as quais, via incentivos financeiros da União, apropriaram-se de territórios dos povos e comunidades tradicionais (especialmente indígenas) e dos camponeses-posseiros existentes na sub-região em tela.

Com efeito, torna-se necessário recuperar o processo de formação territorial do Sudeste Paraense, com a finalidade de melhor compreender a particularidade dos sindicatos atuantes no campo. Nesse sentido, destacam-se alguns momentos importantes desse processo, a saber: o período da economia da castanha (1920 a 1960) e o momento de “modernização” da Amazônia e da sub-região Sudeste do Pará (1960 a 1990), com o intuito de compreender a complexidade da luta pela terra e da territorialização do sindicalismo rural.

A pesquisa utilizou os seguintes procedimentos metodológicos: (a) revisão bibliográfica em torno da temática do sindicalismo rural, particularmente no Sudeste do Pará, utilizando-se de autores de referência no que tange à compreensão da territorialização camponesa-posseira[2] e do sindicalismo rural na realidade em tela; (b) realizou-se trabalhos de campo, entre o período de 2013 e 2017, durante a elaboração da tese de doutorado, em assentamentos criados a partir da atuação sindical,[3] com vistas a analisar as condições de reprodução camponesa-posseira, momento em que se procedeu às seguintes atividades: (b1) observação participante referente às ações cotidianas que envolviam o cuidado com a terra, mobilizações políticas, desenvolvimento de ações lúdicas e educacionais, dentre outras; (b2) seis entrevistas semiestruturadas realizadas pelo autor com representações sindicais (duas lideranças masculinas e uma liderança feminina) que vivenciaram momentos distintos do processo de territorialização camponesa-posseira no Sudeste Paraense e dos sindicatos rurais, incluindo aqui sindicalistas que iniciaram a “reocupação dos sindicatos municipais”, a construção de federações de agricultores familiares e de movimentos sociais (uma liderança feminina), bem como de dois representantes masculinos da CPT, sendo um que participou da organização dos camponeses-posseiros na década de 1970 e outro representante que atua hoje no acompanhamento da luta pela terra; e, por fim (c) a elaboração de uma cartografia temática.

O trabalho divide-se nos seguintes momentos: 1) introdução, na qual expõe-se o objetivo geral, o recorte espaço-temporal e os procedimentos metodológicos; 2) o segundo tópico, no qual aborda-se o processo de apropriação privada das florestas no Sudeste Paraense, por meio de uma oligarquia agrária, que, para atingir esse fim, expropriou indígenas e camponeses-posseiros; 3) o terceiro tópico foca no aprofundamento da concentração fundiária regional, em face do projeto de modernização amazônica implementada pelo governo federal, beneficiando empresas nacionais e estrangeiras com recursos financeiros e terras, para o desenvolvimento de projetos agropecuários e minerais; 4) o quarto tópico procura definir o camponês-posseiro e sua particularidade na realidade do Sudeste Paraense; 5) o quinto tópico destaca o momento histórico da organização e mobilização de ações coletivas em sindicatos, entre os anos de 1970 e 1990, que culminaram na conquista de projetos de assentamentos; 6) o sexto tópico discute as ações dos sindicatos nos anos de 1990 e 2000, com vistas a consolidarem sua territorialização pela continuidade da luta pela terra e pela implementação de políticas públicas nos projetos de assentamentos conquistados; 7) por fim, apresentou-se as conclusões, com as principais sínteses analíticas do processo de territorialização camponesa-posseira a partir do fortalecimento dos sindicatos rurais na realidade do Sudeste Paraense.

A economia extrativa da castanha e a constituição do campesinato-posseiro

A referida economia da castanha (Bertholetia excelsa) tem seu início registrado por Emmi (2002) a partir da década de 1920, como uma atividade substitutiva da exploração do caucho (Castilla ulei), da qual se retirava a goma para fabricação de borracha.

Conforme a castanha se tornava um produto de significativo valor comercial no mercado internacional, realizava-se um processo de disciplinamento dos castanhais, com a promulgação de leis que possibilitavam a apropriação privada dessas áreas.

Para esse fim, criou-se em 1918 a Lei no 1.747, que permitia a compra de terras devolutas do Estado e, após três anos, foi promulgada a Lei no 1.947, que previa o aforamento perpétuo em terras devolutas do Estado. Em 1925, uma nova forma de controle foi implantada pelo Estado, qual seja, o arrendamento, que corresponderia a uma espécie de aluguel da terra por período de safra; a prática generalizou-se como modalidade de uso dos castanhais a partir de 1930, passando a ser um instrumento legal para o benefício político e econômico da oligarquia castanheira emergente em detrimento dos pequenos e médios produtores. Esse mecanismo findou concretamente a extração livre e possibilitou o monopólio do comércio da castanha (EMMI, 2002).

Ao lado do arrendamento, foi garantida pela lei a “extração livre” nos castanhais de servidão pública, também denominados “castanhais do povo”, nos quais os coletores de menor expressão econômica podiam explorar o produto, mediante uma taxa de inscrição a ser paga nas prefeituras locais. Em outras palavras, a exploração livre da coleta no início do século XX passou a ser disciplinada pelo Estado (EMMI, 2002).

Esse disciplinamento e posterior monopolização dos castanhais se consolidou em 1954, com a Lei no 913, que definiu o aforamento[4] como a principal forma de uso dos castanhais, indo ao encontro dos anseios dos grandes arrendatários que reclamavam não apenas um tempo maior de concessão das áreas arrendadas (que antes era de cinco anos), mas uma apropriação concreta e mais duradoura dos castanhais. A lei supracitada, embora estipulasse que as áreas ainda seriam de propriedade do Estado, possibilitava ao foreiro o direito de uso por 99 anos (uma espécie de aforamento perpétuo) que deveria ser feito com a anuência do governo paraense, responsável por analisar as cláusulas dos títulos de aforamento, que por não terem sido revistas, permitiu aos foreiros tornarem-se “donos dos castanhais” (VELHO, 1981; EMMI, 2002).

Esses donos dos castanhais se constituíram em uma oligarquia, com forte poder político e econômico regional, porém ela não era homogênea, visto que no seu seio existiam alguns sujeitos que especializavam-se em uma dada etapa da economia extrativa – como os comerciantes/financiadores mais capitalizados, que se sobressaíam pelo controle sobre o beneficiamento e a comercialização das castanhas –, outros grupos oligárquicos controlavam as terras e se legitimavam pela exploração da castanha, obtendo o monopólio dessa atividade mediante a extração do lucro comercial. Alguns grupos oligárquicos mais fortes desenvolviam tanto o comércio/financiamento quanto o arrendamento das terras de castanhais, obtendo igualmente o monopólio sobre a extração e sobre a circulação e o comércio desenvolvido por meio dos rios, uma vez que eram proprietários das embarcações, além de comercializarem os gêneros alimentícios para a subsistência dos castanheiros (EMMI, 1999, 2002).

A coleta e negociação da castanha eram voltadas principalmente, na época, ao mercado externo dos Estados Unidos e da Inglaterra. Sua negociação estava pautada nos mesmos padrões de comercialização da borracha, feita por meio de casas aviadoras e de firmas exportadoras, que realizavam o monopólio da sua venda (DIAS, 1959).

Essa atividade extrativa instigou um forte afluxo migratório para a região, cujos sujeitos conformaram os chamados camponeses-posseiros, caracterizados da seguinte maneira por Da Matta e Laraia (1978):

São os posseiros de terras. Uma grande parte deles é composta por imigrantes que ali chegam fugindo da seca no Nordeste. A região, então, lhes parece propícia: as matas são bastante verdes, há água em abundância, e grandes extensões de terras estão desocupadas. Constroem os seus pequenos barracos, derrubam pedaços de floresta, plantam uma roça de milho, mandioca ou fumo, e enquanto esperam pela colheita vivem da caça ou da pesca. Passam grandes dificuldades no início, mas no segundo ou terceiro ano, a situação começa a ser menos difícil, precisam de pouco para viver e os seus produtos encontram um mercado certo em Tucuruí. Um dia descobrem que a terra já tem dono. Então ou continuam ali, porque aquele só quer da terra a castanha, ou seguem a sua peregrinação de camponeses sem terra. Alguns resistem e acabam presos ou mortos. Os mais felizes conseguem com o chefe uma outra parada. (p. 97-98, grifo nosso)

Muitos desses camponeses-posseiros ao adentrarem a mata e/ou beira dos rios buscavam assegurar sua sobrevivência por meio do trabalho familiar na produção agrícola, coleta de produtos florestais, caça e pesca, cujo excedente era vendido em mercados locais. Contudo, conforme o território da oligarquia dos castanhais avançava, esses camponeses-posseiros eram impelidos para outros lugares, sendo eles posteriormente impactados pela transformação dos castanhais em pastagens para introdução da pecuária ou mesmo pela apropriação de empresas de mineração, conforme será apontado no tópico posterior.

A ‘modernização’ da Amazônia e a territorialização de ‘novos’ agentes econômicos (1960-1980)

A partir da década de 1970, implantou-se o projeto “desenvolvimentista” do governo civil-militar (1964-1985) que ambicionava integrar o Brasil através da malha rodoviária na Amazônia. No que concerne a essa região, o objetivo era modernizá-la e integrá-la ao Centro-Sul, pois a Região Amazônica, além de fornecedora de matérias-primas, cumpriu o papel de mercado consumidor (BRITO, 2001), configurando um novo padrão territorial na região e outro papel na divisão territorial do trabalho, que não era mais ligado apenas a produtos extrativistas-florestais, mas de caráter mineral e agropecuário.

A efetivação inicial desse projeto se processou por uma ação estatal e particular, a chamada fronteira demográfica que implementou políticas de incentivo à migração para a região, de forma a diminuir os conflitos agrários ocorrentes no Nordeste brasileiro e também constituir mão de obra suficiente para viabilizar o desenvolvimento da fronteira econômica, ou seja, a expansão do capital.

De acordo com Hébette (2004), os movimentos migratórios tiveram duas grandes frentes de penetração na região. A primeira ocorreu no sentido Leste-Oeste e foi feita principalmente por nordestinos que se estabeleceram ao longo do rio Araguaia, a partir de 1960. Essa leva de migrantes era composta majoritariamente de maranhenses, normalmente pequenos agricultores, que inicialmente foram alocados pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), ao mesmo tempo, houve a presença daqueles migrantes “espontâneos”, que adentraram na área dos castanhais e desenvolveram um processo de ocupação-expulsão-reocupação.

A segunda frente de migração seguiu no sentido Sul-Norte, ao final da década de 1970, e se instalou ao longo do rio Tocantins (com pessoas oriundas de Imperatriz e Carolina) e da Belém-Brasília (com indivíduos advindos da região Sul do país). Empreendeu-se, assim, a “modernização” do espaço amazônico e se incentivaram novas relações sociais marcadas principalmente pelo mercado (HÉBETTE, 2004).

Para tanto, o Estado criou vários órgãos que buscavam planejar e executar a expansão econômica da Amazônia: a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), substituta da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (Spvea); o Banco da Amazônia S.A (Basa) e a Superintendência do Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus (Suframa). Nessa modernização econômica da Amazônia, as instituições estatais cumpriram um papel fundamental que

com base nessa ação governamental a política de desenvolvimento regional foi orientada para estabelecer “polos de desenvolvimento”. A esfera econômica dessa ocupação viria com a atração de capitais para a região por meio de incentivos monetários e fiscais e de criação de uma infraestrutura para esses investimentos (com a construção de estradas, aeroportos, portos e hidrelétricas). A esfera geopolítica efetiva-se com a imigração inter-regional e estrangeira e a formação de assentamentos nas áreas de fronteira. (ACEVEDO MARIN, 2002, p. 8)

Dessa forma, este novo projeto estava alicerçado na expansão da fronteira amazônica, cujo rebatimento espacial se desenvolveu dando origem a uma nova configuração regional, privilegiando grandes grupos capitalistas, especialmente empresas multinacionais ligadas ao ramo agromineral, o que ampliou as desigualdades sociais.

O Estado também implantou medidas que desarticularam as relações de poder regional, já que a partir da promulgação da Lei no 1.164 de 1o de abril de 1971, define-se como indispensável à segurança e ao desenvolvimento nacional a apropriação de terras situadas na faixa de cem quilômetros de largura de ambos os lados do eixo rodoviário da Amazônia Legal, processo conhecido como federalização das terras estaduais, que transferiu para a União a maior parte das terras e contribuiu para o enfraquecimento da expressão política das elites locais, uma vez que muitas dessas margens foram apropriadas posteriormente por grandes projetos agropecuários, beneficiados por incentivos fiscais concedidos pelo governo federal.

Paralelamente, com o intuito de manter seu domínio político-econômico, os “donos de castanhais”, embora não correspondessem a um grupo homogêneo, iniciaram algumas ações que foram se complementando.

A primeira se refere aos “memoriais” enviados às autoridades estaduais e federais e aos órgãos responsáveis pela regularização fundiária como o Incra e o Iterpa (Instituto de Terras do Pará), no fim dos anos 1970 e início dos 1980, porém sem respostas positivas. O conteúdo desses documentos ressaltava a necessidade de preservação da área dos castanhais e a preocupação com os conflitos fundiários, entretanto, o que buscavam era salvaguardar o domínio sobre as terras, em face do avanço da expansão agropecuária e mineral e do forte fluxo migratório, que concorriam para o aumento da disputa pelo mesmo território com camponeses-posseiros, madeireiros, fazendeiros e grupos empresariais do setor minerário, a exemplo da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), além da militarização da região amazônica que implicou o aparecimento de órgãos fundiários atrelados à política de segurança nacional (EMMI; MARIN; BENTES, 1987).

A segunda ação foi a proposição da criação do “Polígono Castanheiro do Tocantins”. Foi por esse motivo que:

Em outubro de 1983, o Sindicato Rural de Marabá e a Associação dos Exportadores de Castanha do Brasil enviam um Memorial ao Ministro para Assuntos Fundiários, por meio do qual pretendem alertar as autoridades do país para os problemas decorrentes da queda da extração da castanha-do-pará. Os signatários alinham os fatores responsáveis pelo declínio: o desequilíbrio ecológico, o corte indiscriminado, a instabilidade fundiária, as invasões predatórias, a falta de proteção eficaz sugerem a revisão fundiária, a mudança de natureza do título, a proteção florestal, além do fortalecimento dos órgãos administrativos policiais e judiciários, culminando com a recomendação da “criação de um polígono de preservação permanente ou utilização limitada dos castanhais”. (EMMI, 1999, p. 142, grifo no original)

A estratégia da criação do “Polígono dos Castanhais” como uma ofensiva à perda da hegemonia por parte da oligarquia dos castanhais mostra não apenas uma alteração na relação de poder, mas igualmente na forma do seu exercício, posto que ele não se realiza unicamente pela coerção. O “Polígono” aliás ganha força como uma categoria argumentativa importante no discurso dos donos dos castanhais, sendo inexistente em momentos anteriores (EMMI; MARIN; BENTES, 1987).

Como bem arguiram Emmi, Marin e Bentes (1987), o Polígono dos Castanhais como significante adquire status de política oficial em decorrência de sua vinculação aos pleitos auferidos com o Estado. Com efeito, passa a representar uma posição de referência obrigatória no âmbito das demandas reivindicadas pela oligarquia dos castanhais, ou seja, “essa denominação se reveste artificialmente de um estatuto epistemológico que a transfigura em instrumento de análise, fictício, despossuído de real significado” (EMMI; MARIN; BENTES, 1987, p. 12).

Em verdade, se o polígono constituiu uma iniciativa de manutenção ou de reestruturação da territorialidade dos donos dos castanhais, ele implica necessariamente uma forma geométrica que imprimiria ao espaço um limite – que não é a-histórico e natural, mas socialmente produzido –, com o intuito de apropriação privada de um dado recurso, no caso a castanha-do-pará e, principalmente, a terra.

Por esse motivo o discurso de criação do “polígono”, transvertido de um ideal de preservação e de diminuição dos conflitos fundiários, criou um falso cenário no qual a oligarquia dos castanhais seria aquela que não desmata e preserva a floresta, ao contrário dos camponeses-posseiros e empresas que chegavam à região.

Contudo, muitos participantes da oligarquia dos castanhais já haviam se tornado fazendeiros, como as famílias Chady, Chamié e Mutram (EMMI; MARIN; BENTES, 1987). Além de haver destruição da floresta castanheira em diversos castanhais de posse de grupos tradicionais, a saber: Peruano, Limão, São Pedro, Santa Cruz, Bia Fé, Centro Novo, Sacrifício.

Com efeito, nesse novo momento, essa oligarquia mesmo não sendo mais o grupo hegemônico, utilizou-se do argumento preservacionista para ocultar seus reais interesses que eram obter o monopólio da coleta e do comércio da castanha e a manutenção dos seus domínios sobre vastas áreas de terras (BENTES; MARIN; EMMI, 1988).

Nesse ínterim, com a intenção de cuidar dos assuntos fundiários, principalmente, no “Bico do Papagaio” – que compreende as terras ao sul e sudeste do Pará, oeste do Maranhão e norte de Goiás, posteriormente anexadas ao Tocantins – criou-se o Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins (Getat) em 1980, desfeito apenas em 1987, que sobrepunha regionalmente as funções do Incra e da Funai (ASSIS, 2009) e estava vinculado ao Conselho de Segurança Nacional (CSN), representando a militarização da questão agrária na Amazônia (MARTINS, 1985).

A ação do Getat visava à ampliação do desenvolvimento capitalista na região que só poderia ocorrer com a desestruturação de camponeses-posseiros, indígenas, garimpeiros, dentre outros que oferecessem resistência à implantação dos projetos agropecuários, de empresas madeireiras e de extração mineral; em outras palavras, tratava-se de assegurar terras a esses grupos econômicos, considerando o grande fluxo migratório para a região (ALMEIDA, 1981).

Segundo Almeida (1985), o Getat, ao implementar a regularização fundiária, na verdade acabou reconhecendo irregularidades, porque não considerava as fraudes nos cartórios, e os atos de arrecadação, pois, na realidade, visava à regularização de áreas pretendidas pelos empreendimentos, valorizando-as e possibilitando transações comerciais legítimas, contribuindo para a incorporação dessas áreas ao mercado de terras, caso em que criou a ideia de condições legais de ações de despejo e a definição dos garimpeiros, coletores de castanha e camponeses-posseiros como “invasores”, além de formalizar a apropriação de terras indígenas.

O Getat não alterou profundamente a estrutura fundiária regional, mas criou condições legais de incorporação das terras por parte do capital financeiro a exemplo do Banco Bamerindus, empresas mineradoras como a Companhia Vale do Rio Doce e de fazendeiros do Centro-Sul, legitimando o caráter rentista do capitalismo no Brasil e, particularmente, na Amazônia pois o capitalista (empresário) torna-se proprietário da terra (latifundiário), constituindo-se no titular da renda fundiária: nesse caso “a determinação histórica do capital não destrói a renda da terra nem preserva o seu caráter pré-capitalista – transforma-a, incorporando-a, em renda capitalizada” (MARTINS, 2010, p. 22).

Para Suzuki (2006), a noção de renda capitalizada é a mais adequada para a compreensão da realidade brasileira e latino-americana, especialmente, pelo fato de sua formação econômico-social ser marcada pela transição da riqueza pautada na escravização de pessoas, ou outra forma semelhante de subjugação do trabalhador ao longo da colonização, para a terra que foi transformada em mercadoria, tornando-se o fundamento da reprodução das relações sociais em geral.

Essa ação do Getat não contemplou plenamente os anseios da oligarquia dos castanhais, ao contrário, em áreas densamente povoadas houve o beneficiamento indireto de várias camadas camponesas, já que seria impraticável a remoção desses sujeitos, tal qual aconteceu em Xinguara e Redenção, locais de grandes conflitos de terras que envolveram aproximadamente 10 mil trabalhadores (ALMEIDA, 1981).

O “Polígono dos Castanhais” não chegou a ser reconhecido oficialmente, embora tivesse sido mencionado por um documento do Getat de 1985, que indicava ser uma área de 1,2 milhão de hectares, abrangendo os municípios de Marabá, São João do Araguaia e Xinguara.

Em suma, de acordo com Emmi e Marin (1996), por um lado, a oligarquia dos castanhais passava por uma crise de hegemonia, decorrente dos seguintes fatores:

a) provenientes dos grandes projetos, as diferentes opções de trabalho que surgem para os antigos castanheiros tornaram-se um problema para os donos de castanhais, que não tinham mais à sua disposição uma mão de obra abundante e submissa às relações paternalistas que impunham;

b) embora os latifúndios tradicionais não tivessem sofrido fisicamente grandes alterações, em termos de poder político foram enfraquecidos, em razão de os latifundiários serem alijados dos processos de decisão e terem sua hegemonia local questionada, principalmente pelo Poder Público federal;

c) houve uma concorrência com grupos externos pelos castanhais e o monopólio das famílias tradicionais paraenses foi quebrado;

d) também entraram em confronto com os camponeses-posseiros que se instalaram em terras devolutas e desconheciam a propriedade improdutiva e o poder hegemônico dos donos dos castanhais ou protestavam contra isso;

e) por fim, houve o deslocamento do centro de decisão política, no que se refere às questões locais, para a esfera do governo federal, ao menos enquanto perdurou a ditadura civil-militar, visto que com o seu término, a área do “Polígono dos Castanhais”, por exemplo, voltou para a competência do Iterpa e do Incra, pois nessa realidade existem áreas do estado do Pará e da União, em face da federalização de terras.

Por outro, também de acordo com Emmi e Marin (1996), essa oligarquia criou condições de se rearticular a partir de ações conflituosas que envolviam grupos de trabalhadores rurais recém-chegados, moradores antigos e territórios indígenas, que se “chocavam” com os representantes dessa oligarquia da castanha (e, também, com os empresários capitalistas que migraram para a região). Estes se utilizavam de algumas estratégias para manter seus domínios sobre os castanhais, a saber:

a) avançavam sobre os castanhais do povo, configurando a “invasão dos castanhais”, com o objetivo de manter seu comando sobre essas terras, expulsando violentamente aqueles que se apossavam delas, além de exercerem pressão via sindicato patronal sobre órgãos governamentais como o Incra, a fim de denunciar a ação dos “invasores” (faziam denúncias de saques por parte dos camponeses-posseiros com o intuito de criminalizá-los e, assim, esconder a violência com que eram reprimidos);

b) interrogavam a atuação de órgãos federais, pois não encontravam nestas suas pretensões contempladas;

c) a reação de defesa da oligarquia decorreu dos conflitos entre a atuação de instituições estaduais e federais na região dos castanhais, sobretudo do descompasso de entendimento entre Iterpa e Getat, pois o último demarcou terras aforadas, discordando da interpretação do primeiro, para o qual as terras de castanhais não poderiam ser tocadas. Contudo, entre 1980 e 1987, ficou sob a competência do Getat a regularização fundiária paraense;

d) as famílias oligárquicas de expressão na região procuraram se legitimar na esfera política, a partir da candidatura a cargos públicos;

e) as oligarquias articularam-se para impedir a desapropriação de terras dos castanhais em conflito e, assim, pedir a reintegração de sua posse.

Esse revigoramento do poder regional é favorecido pela necessidade de o governo federal, na transição do governo civil-militar para a “Nova República”, encontrar aliados político-partidários na região, havendo uma reconsideração dos interesses locais que, por seu turno, deveriam lidar com os conflitos fundiários, com o objetivo de diminuir as tensões no campo (ALMEIDA, 1981).

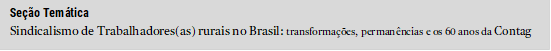

Como a Figura 1 mostra, observa-se que no início da década de 1980, no Sudeste Paraense, foram instaladas siderúrgicas, a exemplo da Companhia Siderúrgica do Pará (Cosipar), empresas agropecuárias (Agropecuária Carajás e Agropecuária Marabá, essa última do antigo Banco Bamerindus) e empresas de mineração.

Figura 1 – Estrutura fundiária do ‘Polígono dos Castanhais’ na década de 1980

![]()

Fonte: BARROS (1992). Adaptação de Rogério Rego Miranda.

Dentre as empresas mineradoras se destaca a CVRD, que se territorializa a partir da implantação do Programa Grande Carajás (PGC), que era composto pela mina da Serra de Carajás (Projeto Ferro Carajás), a Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHT) e a Albras-Alunorte.[5] Esse programa, levado a cabo desde o período da ditadura civil-militar, iniciou-se com a “descoberta” de minério de ferro na Serra de Carajás que, segundo Oliveira (1987), ocorreu em 1967 pela Cia. Meridional de Mineração (subsidiária da United States Steel Co.).

A exploração do ferro de Carajás começou a ser realizada a partir de um acordo entre o Estado brasileiro e a multinacional supracitada, resultando na criação da Amza (Amazônia Mineração S.A.) em 15 de abril de 1970, empreendimento que tinha a participação da então estatal Companhia Vale do Rio Doce, com 50,9% das ações, e da Companhia Meridional de Mineração (U.S. Steel), com 49,1%. Essa associação foi desfeita na década de 1970 em virtude da crise do petróleo, momento em que a empresa norte-americana vendeu suas ações à CVRD por 50 milhões de dólares em junho de 1977, fato que levou à extinção da Amza, e iniciou-se o Programa Grande Carajás em 1980 (OLIVEIRA, 1987), extinto em 1991.

Para a implantação do PGC houve uma política de migração realizada pelo governo federal que contribuiu para um crescimento populacional substancial ao longo da Estrada de Ferro Carajás (EFC),[6] aumentando a concentração demográfica nas cidades de Marabá (PA), Imperatriz e Açailândia, ambas no Maranhão, além de antigos povoados de Parauapebas (atualmente elevada à condição de cidade), “km 30” (hoje Curionópolis) e “km 100” (Eldorado de Carajás), esses últimos localizados próximos às áreas de lavra da CVRD e de garimpos (a exemplo de Serra Pelada) no Sudeste Paraense, interligados pela PA-275 e suas vicinais (COELHO, 1997; COELHO et al., 2006).

No ano de 1997 entrou em processo a privatização da Vale, fato que gerou questionamentos jurídicos sobre o tempo de concessão de direito de uso das áreas de lavras da empresa, firmado em 1986, posto que a sua venda invalidaria a concessão, o que levou o então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) a assinar outro decreto concedendo o direito de uso da Vale sobre a área de 411,948 hectares. Essa ação foi invalidada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que após a Constituição de 1988 apenas o Congresso Nacional teria competência para realizar tal concessão. Isso fez com que o governo federal alterasse a situação jurídica da área de atuação da Vale, optando pela criação de Unidades de Conservação Federais, a exemplo da Floresta Nacional (Flona) Carajás, instituída em 1998, que passou a ser de responsabilidade da União: a área correspondia ao espaço de uso real da empresa, e quem decidia de forma mais concreta sobre seu uso era a própria empresa. Logo, a área continuou sendo efetivamente um território da Vale, hoje uma empresa privada, devido ao que ficou firmado no decreto de criação da Flona, no que tange a pesquisa, lavra, beneficiamento, transporte e comercialização dos minerais ali existentes. (COELHO et al., 2009)

Com a implantação desse empreendimento, houve um forte impacto sobre as áreas indígenas, dado que com o Decreto no 88.988/1983 o governo federal possibilitou a exploração das terras indígenas por empresas mineradoras estatais ou privadas, embora o Estatuto do Índio definisse, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que a exploração dos recursos existentes no subsolo só poderia ser realizada em condição excepcional. No entanto, de acordo com Vidal (1986), o que se observou foi o avanço da exploração mineral, mesmo em áreas demarcadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Outros sujeitos igualmente impactados foram os camponeses-posseiros, cujas experiências de luta possibilitaram a emergência de movimentos sindicais que reivindicaram a criação de projetos de assentamento na área em questão, aspecto que iremos abordar a seguir.

Definindo o camponês-posseiro e suas estratégias de territorialização no Sudeste Paraense (1970-1990)

Esse contexto de mudanças no território amazônico provocou uma ação cada vez mais violenta da antiga oligarquia dos castanhais, dos fazendeiros (migrantes mais capitalizados oriundos do Centro-Sul do país) e de empresas agropecuárias e mineradoras nacionais e estrangeiras que chegavam à região, em relação aos camponeses-posseiros.

De acordo com Sauer et al. (2015), a Comissão Camponesa da Verdade (CCV) apurou que o Pará se destacou pela existência de 805 conflitos fundiários, ao longo do período do governo civil-militar (1965-1985), no qual foram arroladas 411 famílias disputando aproximadamente 9 milhões de hectares, resultando em 556 assassinatos camponeses, dentre eles camponeses-posseiros, isso porque, particularmente no Sudeste Paraense, foram os responsáveis por (re)fundarem os sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, com vistas a garantirem direitos trabalhistas e a luta pela reforma agrária na região.

Os posseiros são compreendidos neste trabalho como camponeses, porém esses sujeitos apresentam uma relação singular com o território, pois por definição não podem ser enquadrados como sem-terra, embora em determinados períodos possam vir a se encontrar expropriados da terra, uma vez que detêm sua posse e não sua propriedade; mas igualmente não são colonos provenientes da colonização oficial ou proprietários de uma área devoluta devidamente reconhecida ou demarcada por um órgão oficial. Por isso, vivem na insegurança de sua permanência territorial, com uma situação social precária em consequência do não reconhecimento como donos da sua terra.

Por esse motivo, Guerra (2001) vai definir o posseiro como um “camponês a caminho de seu reconhecimento social”, ou “camponês em luta pela afirmação de sua identidade” e ainda “um camponês que, consciente de si mesmo tem que lutar por seu reconhecimento social, legal e político” (cf. GUERRA, 2001, p. 18). Assim, a identidade posseira é construída coletivamente no conflito social de luta pela terra, na atividade familiar rural, no processo de enraizamento que envolve o esforço no trabalho da terra, cujo fim é a reprodução da unidade familiar e não a especulação, o que se expressa no manejo da terra (rotatividade de culturas, diversidade produtiva, preservação da mata, tipos de culturas plantadas, entre outros).

Guerra (2001), a partir de relevante pesquisa no Sudeste Paraense, sintetiza a categoria posseiro como sujeitos do campo, cujos antecedentes remetem à vida rural, na condição de moradores (sem-terra, desempregado, entre outros) e/ou trabalhadores (vaqueiros, proprietários falidos, pequenos comerciantes, assalariados rurais, dentre outros). Ao adentrarem na terra, a disputam como um território de trabalho e moradia, pois a terra lhes permitiria um sentido de segurança. Isso porque nela produziriam seus víveres agrícolas e criações, especialmente com a mão de obra familiar. Assim, idealizam o crescimento econômico pela elevação da produtividade em um dado espaço-tempo, com vistas a prover a sustentação da família e a criação de um excedente que lhe possibilite permutar por produtos industrializados e inexistentes no mundo camponês. Igualmente vislumbram o beneficiamento dos seus produtos para a melhor comercialização, o título da terra, além da educação formal aos filhos, estradas e transportes adequados, atendimento médico e crédito rural, ou seja, acesso a direitos que garantiriam cidadania e reconhecimento social.

Martins (1981) complementa a leitura dos camponeses-posseiros definindo-os como trabalhadores familiares que se diferenciavam e se integravam à frente pioneira (que se refere ao processo de modernização empreendida pelas relações capitalistas de produção na Região Amazônica a partir da década de 1970) em voga no período e que visava assegurar o território às grandes empresas agropecuárias e minerais, imprimindo um forte processo de expulsão dos camponeses-posseiros de suas terras, outrora já espoliados em outros contextos históricos-geográficos.

Assim, o camponês-posseiro é produto das próprias contradições do capital, uma vez que ele uma vez expulso, avança para outros territórios previamente ocupados, por exemplo por indígenas, expulsando-os e ‘limpando’ a área por meio da derrubada da mata, e, em seguida, acaba cedendo o local para o capital, na figura de fazendeiros e empresas. Por esse motivo foram estimulados a desenvolverem a migração (MARTINS, 1981). Dessa forma,

(...) a funcionalidade da sua existência se desenvolve porque está inserido em relações dominadas pelo capital e não porque esteja nos cálculos do capitalista. A mesma sociedade que dele se beneficia o quer destruir. A expansão do capital se faz preferencialmente sobre terras por posseiros, através da expropriação e da expulsão. A presença do posseiro nesta sociedade compromete um dos requisitos fundamentais, que é o da propriedade capitalista. Além disso, onde existe o posseiro não há possibilidade de extrair a renda da terra. E a primeira forma de extração dessa renda é compra e venda de imóveis. (MARTINS, 1981, p. 116)

Com vistas a romper com esse ciclo de ocupação-expulsão-reocupação, os camponeses-posseiros lutaram para o reconhecimento de sua identidade por meio da permanência na terra e, assim, iniciaram um movimento coletivo, associando-se para conquistar esse meio de produção fundamental a sua reprodução social, de forma a se libertarem do cativeiro da terra (MARTINS, 2010) e resistirem à besta-fera, ou seja, ao retorno das relações de exploração a que eram submetidos pelo aviamento,[7] pela expulsão de suas terras, entre outras práticas, personificadas agora na figura do fazendeiro, entendido aqui como o proprietário dos meios de produção, ainda que de forma ilícita (VELHO, 2007).

A partir de relatos de um dos representantes da CPT à época,[8] que acompanhou a organização da luta posseira desde a década de 1970, observou-se uma “tipificação” desses sujeitos, assim, existiriam três “tipos ideais”, a saber:

(a) camponeses-posseiros ribeirinhos: são migrantes que foram para o Sudeste Paraense antes da colonização governamental da década de 1970, fugindo pela via fluvial dos conflitos fundiários/expulsões da região do Bico do Papagaio e acabavam aportando em áreas à beira dos rios Itacaiúnas, Tocantins e Araguaia. Eles sobreviviam da agricultura de macaxeira e arroz, além da pesca e caça que eram utilizadas para a alimentação do núcleo familiar, além de venderem produtos encontrados no interior da floresta (frutas, pele de animais, entre outros) para obter uma renda a ser utilizada na compra de produtos inexistentes na mata (querosene, sal, medicamentos, roupas, instrumentos de trabalho, dentre outros). Mas também trabalhavam na coleta da castanha-do-pará na área do “Polígono do Castanhais” e realizavam o garimpo de diamantes e de cristal de rocha, atividade desenvolvida no período de estiagem dos rios, pois era quando apareciam os veios minerais. Com o avanço do capital sobre suas terras, adentram a floresta e passam a residir no denominado “Centro da Mata”;

(b) camponês-posseiro “aventureiro”: são migrantes oriundos do Nordeste brasileiro, especialmente Maranhão, que trabalhavam em atividades campestres, mas foram expropriados de suas terras ou “liberados” de suas funções nas fazendas que trabalhavam e acabaram por migrar de maneira forçada para o Sudeste Paraense, incentivados pelos projetos de colonização do governo civil-militar, em destaque aqueles ao longo da Transamazônica. Contudo, após trabalharem na terra, colocando “roça” e abrindo a mata e estradas, são expulsos pelos “donos” da terra, na verdade grileiros, que reivindicavam o direito à terra, por meio de documentos fraudulentos e uso de violência. Em face dessa expulsão são obrigados a migrarem para o “Polígono dos Castanhais”, onde ocuparam o “Centro da Mata” e passaram a se organizarem coletivamente, com ajuda da CPT e das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), com vistas a formarem lideranças e a reocuparem e/ou fundarem sindicatos, passando a reivindicar a Reforma Agrária. Para Guerra (2001), esses sujeitos são denominados posseiros com perspectiva camponesa, que se caracterizavam por raramente apresentarem a intenção de venda dos lotes que se apossavam, residiam e trabalhavam com seus familiares, onde também desenvolviam relações comunitárias com ajuda mútua entre os vizinhos, plantavam culturas permanentes e desmatavam apenas o necessário para a roça anual e rotativa e a implantação de pasto era para animais de uso no trabalho ou de consumo, participavam ativamente de entidades representativas (associações ou sindicatos) ou reuniões de interesse coletivo, o único recurso que possuíam era proveniente da produção agrícola e manifestavam interesses em viabilizar melhorias sociais para a comunidade;

(c) posseiro grileiro: correspondia a um migrante do período da colonização do governo civil-militar que se apossava de terras com vistas a titulá-la para venda futura. Antes disso ocorrer, realizava o desmatamento para a comercialização da madeira e posterior introdução de pastagem, geralmente em grandes áreas, o que não era comum nas duas primeiras modalidades de posseiros. Existiam ainda de um lado os pequenos posseiros grileiros que trabalhavam nos lotes cultivando principalmente produtos anuais, mas alçando a venda da terra para angariar uma renda que lhes permitissem pagar dívidas contraídas; e, de outro, os grandes posseiros grileiros que eram mais capitalizados e se apropriavam de significativas extensões de terras para especulação e, para esse fim, as cercavam e as “limpavam”, ou seja, expulsavam os outros tipos de posseiros existentes e/ou indígenas, por meio do uso da violência. Guerra (2001) denominou esses sujeitos de posseiros sem perspectiva camponesa e se caracterizavam por priorizarem a especulação fundiária, não residiam com seus familiares no lote, usavam de relações de trabalhos assalariados, não participavam da vida comunitária/vizinhança local, desmatavam ao máximo a área para exploração madeireira e instalação da pastagem, implantavam cultivos de ciclos curtos, não colocavam roça anualmente, não se associavam a entidades dos pequenos produtores e apresentavam recursos e/ou financiadores externos.

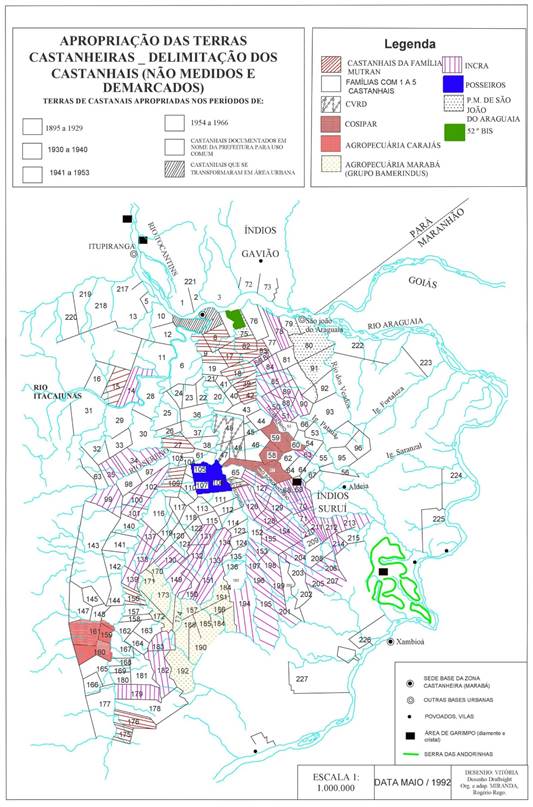

Há uma diferenciação espaço-temporal entre os camponeses-posseiros ribeirinhos/ “aventureiros” e os posseiros grileiros e/ou fazendeiros-empresários, visto que manifestam racionalidades distintas no que se refere ao uso e apropriação territorial, conforme observa-se na Figura 2.

Figura 2 – Representação espaço-temporal da organização territorial dos camponeses-posseiros ribeirinhos/“aventureiros” e dos posseiros grileiros (sem perspectiva camponesa)/fazendeiros-empresários

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. Desenho elaborado por Emmanuel Wambergue, ex- dirigente da CPT de Marabá-Pará.

A Figura 2 corresponde a um mapa mental elaborado por um antigo dirigente da CPT, que indicava a organização territorial dos camponeses-posseiros (à esquerda), na qual se expressa a ocupação do “Centro da Mata” com lotes de terras, onde se encontravam as residências e a roças de culturas anuais e permanentes, pois a ideia era permanecer no local, e a manutenção da mata nativa, bem como a vigilância feita por pessoas armados, tendo em vista a eminente retaliação violenta dos autointitulados “donos da terra” (grileiros).

Na mesma figura (à direita) retrata-se a forma de ocupação dos grileiros (posseiros sem perspectiva camponesa e fazendeiros-empresários), pela qual delimitavam-se os limites da área por meio de cercas (indicando-se a propriedade privada) e a implantação de capim, mediante o avanço do desmatamento sobre a mata nativa, com a intenção de explorar a madeira e implantar a pecuária, esperando a valorização das terras. Essas duas lógicas foram devidamente delineadas na fala abaixo:

(...) geralmente o grande fazendeiro, para falar melhor, o especulador da terra, ele queria uma área grande. No fim das contas era para vender a preço de banana [barato] a madeira ou no futuro o capim, era esse o objetivo. Então, só podia ter valor se [a terra] fosse muito grande. Senão, o fazendeiro não ia comprar, o madeireiro não ia comprar, então, maior [a terra], é outra coisa. O madeireiro sabia “um ano vou cortar isso aqui, isso aqui, ou vou pegar primeiro a madeira de lei, depois vou pegar não sei o que”, então quanto mais grande [a terra], mais ele tem vida [tempo de exploração dos recursos naturais]. Então, os posseiros eram o contrário [em termos de objetivos], eles queriam o mesmo espaço, então a gente pode ver porque teve tanta violência, porque a vida de um dependia da morte de outro, dos dois lados. (Emmanuel Wambergue, ex- dirigente da CPT de Marabá-Pará, 61 anos, em entrevista concedida em 3 nov. 2018, grifo nosso)

Diante do exposto, os conflitos territoriais eram eminentes e distribuídos espacialmente em três frentes durante o período civil-militar. A primeira área compreendia ao espaço entre a rodovia Belém-Brasília e o rio Tocantins, porção norte de Imperatriz e Marabá, que é cortada pelas estradas estaduais PA70 (atual BR222) – no sentido Leste-Oeste –, e a PA150 – no sentido Norte-Sul. Nessa extensão de terra, até o início da década de 1960 existiam grupos indígenas, mas a partir desse momento o território foi gradualmente ocupado por grandes proprietários (com fazendas de até 250 mil hectares) e grupos de camponeses-posseiros (com lotes de 50 a 200 hectares), impelindo os indígenas para uma reserva de aproximadamente 60 mil hectares, o que desencadeou um conflito entre camponeses-posseiros já existentes na área ou pequenos proprietários e grileiros que utilizavam a força armada dos jagunços, havendo a mediação do Getat, que tendia em favor dos grileiros. Esse conflito perdurou entre 1976 e 1984, aproximadamente, momento em que lideranças camponesas foram feridas ou mortas (HÉBETTE, 1991).

A segunda frente de conflito, na década de 1980, situava-se na área do “Polígono dos Castanhais” pretendida pela oligarquia castanheira. Nessa área, os antigos empregados (castanheiros) e migrantes (posseiros com perspectiva camponesa) realizaram a ocupação de grandes extensões dos castanhais, especialmente no setor das “sobras” (áreas sem definição de posse). Na época foram identificadas 43 áreas de ocupação com um total de 200 mil hectares, com 2.200 famílias. O embate se deu entre esses camponeses-posseiros e a antiga oligarquia dos castanhais, resultando em forte violência por parte dos últimos, mas culminou com o Estado tendo de conceder várias áreas aos camponeses-posseiros que somavam 229 mil hectares (HÉBETTE, 1991).

Por fim, a terceira frente localizava-se na área impactada pela represa da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, que alagou, no início de 1980, 240 mil hectares de mata e de terra cultivada, incluindo lotes de colonização da Transamazônica. De acordo com Hébette (1991), este empreendimento desterritorializou vários grupos indígenas e uma população de aproximadamente quatrocentas famílias camponesas-posseiras, constituída por moradores antigos da região e colonos recém-chegados, que se organizaram no Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

Em face dessas diversas frentes de conflitos fundiários espacializadas no Sudeste Paraense os camponeses-posseiros desenvolveram ações individuais e/ou coletivas com o propósito de permanecerem em seus territórios ou de se reterritorializarem em outras realidades, como será explicado a seguir.

Processo de territorialização da luta camponesa-posseira e a reocupação/fundação dos sindicatos rurais no Sudeste Paraense (1970-1990)

Como forma de resistência, esses camponeses-posseiros criaram algumas estratégias que lhes permitiram a conquista da terra, dentre elas está a reocupação e/ou fundação de Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs) que, de acordo com Medeiros (1989), só passaram a ser reconhecidos pelo Estado em 1962, por meio de uma Portaria Ministerial, em função de diversas mobilizações nacionais dos trabalhadores do campo. Isso porque anteriormente a 1944 os trabalhadores rurais eram assistidos por sindicatos patronais, e mesmo com o Decreto-Lei no 7.038 de 1944, que permitia a criação de sindicatos autônomos, no caso dos sindicatos dos trabalhadores rurais havia uma vinculação com o Ministério do Trabalho. Esse decreto foi substituído pelo DL no 7.449 de 30 de maio de 1945, que derrubava a sindicalização e propunha a formação de associações municipais, sem critérios laborais e com a forte tutela do Estado.

No estado do Pará essas associações surgiram em meados do século XX, a exemplo das Associações de Lavradores, no Nordeste Paraense, área de colonização mais antiga que abrigava a maior concentração de agricultores do estado, além de servir de rota de migrantes que se dirigiam para o Sudeste Paraense. Em 1956, essas Associações de Lavradores se estadualizaram e fundam a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Pará (Ultap) – articulada com a União dos Lavradores e Trabalhadores do Brasil (Ultab), criada em 1954 – que define o campo de representação dos lavradores paraenses e que defende a reforma agrária (ASSIS, 2007).

Em 1961, no I Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, a Ultab deflagra o processo de sindicalização por meio da transformação das associações em sindicatos, o que ocorreu também no Pará, tendo como principal pauta a reforma agrária (ASSIS, 2007).

Já em 1963 foi criada a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), como uma entidade de representação nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras rurais que congregou as federações que foram sendo gradualmente fundadas nos estados (TEIXEIRA, 2023; GUERRA, 2009).

Contudo, em 1964, houve o início da ditadura civil-militar, que empreendeu uma intensa repressão às lutas no campo. Assim, ocorreu em âmbito nacional uma forte intervenção na Contag e os sindicatos a ela associados eram vigiados e/ou tutelados pelos organismos de repressão (MEDEIROS, 2014), muito embora, como assevera Teixeira (2023), os seus interventores, particularmente entre 1964 e 1967, fossem ligados aos Círculos Operários Católicos (COP)[9] e ao sindicalismo estadunidense que haviam perdido hegemonia no período anterior ao de 1964.

Na Contag, por exemplo, se nomeou um interventor ligado ao COP, logo, tinha familiaridade com as pautas dos trabalhadores do campo, apesar de divergir dos direcionamentos traçados pelos seus dirigentes anteriores, mais ligados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). Isso significa que muitos interventores não eram necessariamente indivíduos deslocados totalmente do movimento sindical, atuando em defesa dos sujeitos do campo, mas segundo suas orientações ideológicas, fato que ocorreu igualmente em muitos sindicatos locais, existindo relativa abertura de negociação com o governo civil-militar (TEIXEIRA, 2023).

Particularmente no estado do Pará, os sindicatos de trabalhadores do campo foram reconhecidos oficialmente, porém após seguirem rigorosos regimentos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. Assim, as associações de trabalhadores campestres foram transformadas em Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e fundou-se com sete sindicatos (Castanhal, Alenquer, Capanema, Curuçá, Igarapé-Miri, Santa Isabel do Pará e São Domingos do Capim) a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará – Fetagri, em 1968. Esse sindicalismo nascente formou-se sob a política previdenciária e assistencialista, pois preocupa-se fundamentalmente com ações legais da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) (GUERRA, 2009).

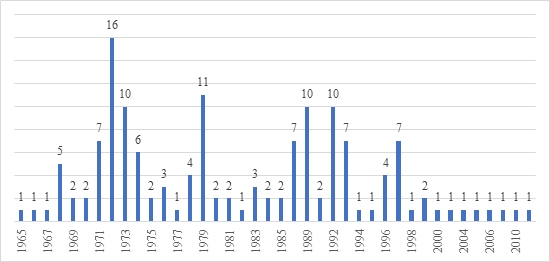

Gráfico 1 – Criação de STTRs no estado do Pará, por ano

Fonte: Arquivos da Fetagri-PA.

Nesse interim, desestrutura-se as associações, se enfraquece a Ultap e criam-se diversos sindicatos sob a égide do governo, especialmente na década de 1970 – Gráfico 1 –, período em que intervenções foram realizadas nessas entidades para suprir a necessidade de se impor dirigentes coniventes com os interesses governamentais (GUERRA, 2009).

Entre 1961 e 1988, ano da promulgação da Constituição brasileira, foram criados 3.864 sindicatos rurais no Brasil, e, desses, 91 foram no estado do Pará e 16 no Sudeste Paraense (IBGE, 1988, 1989), mesorregião que teve 43% (62) dos seus sindicatos criados entre 1970 e 1979, 20% (29) entre 1980 e 1989 e 24% (35) fundados entre 1990 e 1999 – Tabela 1 –, sendo o principal sindicato situado no município de Marabá, fundado em 1980, salientando que o primeiro sindicato criado foi o de Conceição de Araguaia, em 1972.

Tabela 1 – Espacialização dos STTRs no estado do Pará, 1960-2013

|

1960-1969 |

1970-1979 |

1980-1989 |

1990-1999 |

2000-2013 |

|

|

Sudeste Paraense |

1 |

7 |

14 |

16 |

1 |

|

Sudoeste Paraense |

1 |

2 |

4 |

6 |

1 |

|

Baixo Amazonas |

1 |

8 |

1 |

4 |

1 |

|

Nordeste Paraense |

5 |

30 |

4 |

9 |

1 |

|

Metropolitana de Belém |

2 |

5 |

1 |

0 |

3 |

|

Marajó |

0 |

10 |

5 |

0 |

1 |

|

Total |

10 |

62 |

29 |

35 |

8 |

Fonte: Arquivos da Fetagri-PA.

No Sudeste Paraense, em face das intervenções nos sindicatos dos trabalhadores rurais, esses sujeitos políticos se organizaram inicialmente em associações independentes (associação de moradores, associação em defesa dos trabalhadores rurais, entre outra) que permitiam o encontro mediado pelo debate de seus problemas e foram o embrião da resistência camponesa-posseira (HÉBETTE, 1989).

Essas associações tinham uma relativa autonomia, pois ficavam fora dos controles rígidos e repressivos do Estado, possuindo normas próprias e dirigentes eleitos internamente. Muito embora apresentassem pouca articulação entre si, os seus componentes passavam a lutar de maneira coletiva, reivindicando direitos e utilizando-se da solidariedade para permanecerem resistindo na terra (HÉBETTE, 1989).

Nesse contexto, a Igreja passou a desempenhar um papel fundamental na organização desses camponeses na luta pela terra (MEDEIROS, 2014), especialmente a partir das Comunidades Eclesiais de Base, que constituíram uma estratégia fundamental para a retomada dos sindicatos com o declínio do governo civil-militar.

É importante salientar que essas estratégias não surgiram “naturalmente” e/ou de cima para baixo, a partir de instituições/organizações e suas determinações centralizadoras, ao contrário, são provenientes de experiências sociais advindas de seu cotidiano de lutas camponesas-posseiras, em suas mais variadas formas e significados. Como adverte Comerford (1999), o termo luta adquire uma polissemia em função das situações, agentes e relações com os quais os camponeses então envolvidos.

Assim, diante de um contexto espaço-temporal de precarização das relações de trabalho e de condições de vida, luta refere-se ao sofrimento. Já nos momentos em que existe o conflito entre camponeses e latifundiários luta denota enfrentamento prolongado e violento, bem como mobilização coletiva e comunidade, assumindo um sentido ético em que comunidades expressam seu valor mediante a resistência para permanecer no espaço perante o conflito instaurado com agentes considerados mais fortes. Por fim, no contexto de organização sindical, luta remete a uma categoria (trabalhadores rurais) e às práticas no âmbito jurídico e político idealizadas pelas lideranças como ações que proporcionariam ganhos ou proteção. Isso está relacionado igualmente às atividades rotineiras dos dirigentes e militantes dos sindicatos e às problemáticas por eles enfrentadas para realizá-las (COMERFORD, 1999).

Essas lutas vivenciadas e praticadas no dia a dia, inicialmente de maneira mais individual e dispersa, vão se entrecruzando e criando um corpo mais coletivo, apresentando, como relata Barreira (1992), outras maneiras de se fazer política e em espaços distintos daqueles convencionais, nos quais o cotidiano introjetou-se como fundante na ação social, a exemplo de igrejas (a partir da Teologia da Libertação), escolas (espaço público que envolve toda a família), sindicatos (com uma proposta dos sujeitos subalternos), dentre outros.

Essas ações apresentam conteúdos novos, pois deflagram a emergência de um sujeito coletivo e descentralizado. Esse novo sujeito é eminentemente social, porque em seu interior os indivíduos, anteriormente dispersos e privatizados, começam a definir-se, a reconhecerem-se, a tomarem decisões e praticarem ações em conjunto, redefinindo-se constantemente em face das deliberações e atividades desenvolvidas (CHAUÍ, 2001).

A noção de sujeito coletivo se refere a “uma coletividade onde se elabora uma identidade e se organizam práticas através das quais seus membros pretendem defender interesses e expressar suas vontades, constituindo-se nessas lutas” (SADER, 2001, p. 55). Assim, a novidade desse sujeito é tripla: ele é coletivo, adentra novos espaços políticos e produz uma nova prática mediante a criação de direitos provenientes da consciência de interesses próprios (CHAUÍ, 2001).

Particularmente no que tange aos movimentos camponeses-posseiros do Sudeste Paraense, observa-se o “nascimento” de um sujeito coletivo (camponês-posseiro) que tece alianças outrora inexistentes, por exemplo, com a Igreja, por meio da CPT, comerciantes locais, partidos políticos de esquerda, movimentos sociais emergentes, instituições de ensino, dentre outros igualmente importantes, que congregariam um coletivo maior e que precisariam articularem-se e não conflitarem, ao lutarem pela terra para o trabalho, questionando a propriedade privada da terra e de especulação, bem como a desigualdade social e a concentração fundiária.

Para a melhor compreensão dessas estratégias dos camponeses-posseiros, é necessária a devida contextualização das suas mobilizações na realidade amazônica.

A partir de 1970, os segmentos da Igreja que atuavam em defesa dos camponeses-posseiros nas áreas afetadas pelas políticas de colonização, como a Amazônia, sofriam uma repressão dupla: por parte do regime e por setores da própria Igreja. Em 1974, alguns bispos iniciaram a publicação de documentos que denunciavam a situação de conflito nas áreas de fronteira e, em 1975, surgiu a Comissão Pastoral da Terra, cuja luta pela reforma agrária seguia inicialmente os ditames do Estatuto da Terra.[10] Essa organização começa a assessorar a luta posseira na Amazônia (MEDEIROS, 2014).

Para Martins (1997), a CPT, ao ser criada, rompe com o cenário de silêncio e temor da ditadura civil-militar: sua fundação promove o aparecimento de outra forma de luta social, referente aos movimentos camponeses, que apresenta preocupações sociais e políticas, e

[...] proclama que os excluídos e os penalizados pela brutalização política e econômica não perdem a sua condição humana com o desenvolvimento capitalista. E por isso não perdem o direito àquilo que os faz dignos e humanos, que são as condições da sua sobrevivência. No caso das populações indígenas, os seus territórios. No caso das populações camponesas, o direito à terra. (MARTINS, 1997, p. 77)

A CPT iniciou suas atividades no Pará em 1976, implantando-se na diocese de Marabá, com o apoio do bispo e seus sujeitos de pastoral, com o objetivo principal da luta pela reforma agrária, obtendo êxito quanto à organização camponesa, uma vez que os sindicatos eram fiscalizados de perto pelo governo (LEROY, 2000), como foi bem ilustrado pela fala do advogado da CPT:

Aqui na região então, nesse período, existia apenas o movimento sindical com os sindicatos em alguns municípios: Marabá, Itupiranga, Tucuruí, Conceição do Araguaia, em poucas cidades. Essas organizações dos trabalhadores sofreram a intervenção dos militares e os militares colocaram ali pessoas de confiança deles para justamente impedir a organização dos trabalhadores. Com isso, como os trabalhadores não podiam contar com os poucos sindicatos que existiam naquele período, porque estava sob o controle dos militares, inclusive a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar e a própria Contag, por exemplo, então eles passaram a procurar a Igreja Católica, que naquele contexto era a entidade que tinha um comprometimento muito grande com as causas sociais e que abria as portas para atender os camponeses nas reivindicações e nas denúncias que eles procuravam apresentar nesse espaço, e aí com a criação da CPT isso foi canalizado para CPT. Então a CPT passou aqui na região, foi instalado no mesmo ano de 1976 com uma equipe aqui em Marabá, outra equipe em Conceição do Araguaia e passou então a prestar assessoria, apoio aos camponeses que faziam a luta pela terra aqui pela conquista ou pela permanência na terra e também a luta contra violação dos seus direitos. [...]. (José Batista Afonso, advogado da CPT de Marabá-Pará, 50 anos, em entrevista concedida em 18 mar. 2015, grifo nosso)

Como mecanismo de apoio aos camponeses-posseiros na luta pela terra e pelos seus direitos, iniciou-se um processo de crítica em relação ao aparelhamento estatal dos sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e de disputa por esse espaço político, com o objetivo de recuperá-los da intervenção efetuada pelo governo em relação aos dirigentes.

Contudo, antes da disputa dos sindicatos, foi necessário desenvolver um processo de formação política entre os camponeses-posseiros, com vistas a construir um coletivo que pudesse tecer ações de luta pela terra, o que foi concebido e mediado pela CPT.

Nesse contexto de organização camponesa, as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), atreladas à CPT, foram de suma importância, pois foi a partir delas que várias lideranças se formaram, atuando ulteriormente nos sindicatos, e constituindo-se em um lugar de debate e formação política, pois tinham mais liberdade nas discussões em razão do menor controle por parte dos militares. A atuação das CEBs se dava, principalmente, nas periferias das cidades e em áreas rurais onde se encontravam os camponeses-posseiros oprimidos pela lógica do capital em franca expansão na região, tal qual nos revela o advogado da CPT.

[...] naquele período o único espaço em que as lideranças, os trabalhadores tinham para poder fazer, se reunirem, fazer a discussão política aproveitando do espaço religioso, era nessas comunidades, ou seja, era onde os militares tinham um certo... em função da briga com a Igreja ser um pouco mais complicada, onde se tinha um pouco mais de liberdade, onde os militares não tinham controle da situação. Então, as comunidades eram o espaço onde se fazia a reflexão da fé, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia ligado com a realidade, e partir daí se fazia também a discussão da própria vida organizativa, política, luta pelos direitos e assim por diante. Então, as comunidades [eclesiais de base] eram um espaço privilegiado de viver a fé e a luta, como o pessoal dizia: “era a fé e a luta juntas”. [...] Porque era um espaço, vamos dizer assim, uma iniciativa puxada pela Igreja que era voltada para a base, para atingir justamente os mais pobres, então as comunidades, elas proliferavam na periferia das cidades e na zona rural, onde estava o povo pobre, oprimido, mais sofrido, o sem-teto, o sem-terra e era onde era mais fácil fazer um debate religioso falado com um debate da conscientização política também, então as comunidades tinham um papel, eu diria assim, muito importante nesse processo aí de trabalhar o processo de organização e conscientização dos trabalhadores, dos participantes da comunidade. (José Batista Afonso, advogado da CPT de Marabá-Pará, 50 anos, em entrevista concedida em 18 mar. 2015, grifo nosso)

Nessas CEBs são formados animadores de comunidades com o intuito de disseminarem o debate sobre a luta (sofrimento diante das precariedades sociais) em espaços diversos como a escola e a casa das pessoas, como descrito nas falas a seguir:

Tudo isso aqui era analisado, analisado também a sociedade, como é que funcionava, e tinha um espaço muito grande porque os animadores, cada comunidade tinha três, quatro pessoas, geralmente a professora, geralmente um agricultor, assim que tinha um pouquinho de liderança, é muitas nem tinha leitura né? Dois ou três jovens, era animador da comunidade, eles que cuidavam, que zelavam de tudo dessa comunidade, principalmente organizavam o momento da oração, das conversas depois, mas eles também recebiam uma formação, acho que era de dois em dois meses, eles ficavam um dia e meio com a gente né! (Emmanuel Wambergue, ex- dirigente da CPT de Marabá-Pará, 61 anos, em entrevista concedida em 3 nov. 2018, grifo nosso)

(...) e aí ele [sindicalista Almir Ferreira Barros][11] começou a chamar o povo, a reunir o povo para ir ao colégio, para ir para a igreja e começou sair de casa em casa, lendo a Bíblia para o povo (...), conscientizando o povo, não é! Ele pegava a Bíblia e ia para as casas para ler, fazer celebração nas casas (...). Ai quando pensaram que não, não agora o Almir vai ser um animador de comunidade, porque ele fez esse trabalho, uniu o povo, aí começou esse trabalho, quando ele uniu o povo, que foi animador de comunidade. (Patrucina Ferreira Barros, sindicalista e agricultora de São João do Araguaia, em entrevista concedida em 23 nov. 2018, grifo nosso)

Com o auxílio da Igreja e de partidos políticos de esquerda, os espaços de atuação política dos sindicatos começaram a serem redefinidos de maneira contrária à postura do sindicato-apoio do Estado (GUERRA, 2009). E os animadores supracitados começaram a se lançar como oposição sindical e a promover encontros sobre a posse e uso da terra.

Guerra (2009) rememora o I Encontro de Trabalhadores Rurais da Região Tocantina, em 1978, que reuniu 38 lavradores de dois municípios, momento em que se definiu a necessidade de tomada dos sindicatos e luta pela permanência do agricultor na terra. Já em 1979, o II Encontro abrigou 88 trabalhadores de nove municípios com a continuidade da necessidade de retomar os sindicatos e de tecer alianças com trabalhadores de outras regiões e estados. Esse trabalho contribuiu para que o III Encontro, em abril de 1980, aglutinasse 120 trabalhadores de 18 municípios.

As deliberações desses encontros reverberaram no Pará, concorrendo para que diversos esforços de reocupação dos sindicatos fossem realizados, exemplo do que ocorreu em Conceição do Araguaia, em 1980, quando se criou uma oposição sindical com vistas a fazer frente aos interventores governamentais que assumiram a Direção desde 1974 (GUERRA, 2009)

Como já foi indicado, esse movimento de reocupação dos sindicados, iniciado no final da década de 1970, foi abraçado pela CPT, mediante a formação de lideranças que se lançaram como dirigentes sindicais. Dessa maneira, desenvolveu-se uma luta intensiva para se retomar os sindicatos existentes, como o de Conceição do Araguaia (1972), Tucuruí (1972) e São Geraldo do Araguaia (1974), além de fundar outros sindicatos alinhados às ideias dos camponeses-posseiros, o que ocorreu em Itupiranga (1979), Curionópolis (1979), Marabá (1980), Jacundá (1980), Santana do Araguaia (1979), São Félix do Xingu (1978), Rondon do Pará (1982), Xinguara (1983), Redenção (1983) e Rio Maria (1985).

Esse processo não se realiza sem conflito e violência desferida por parte da antiga oligarquia dos castanhais e dos novos agentes econômicos que adentram a Região Amazônica (empresas agropecuárias, siderúrgicas e empresas de mineração), incorrendo em diversos assassinatos no campo, como o de Raimundo Ferreira Lima, conhecido como “Gringo”, que fez oposição nas eleições do sindicato de Conceição do Araguaia, mas foi morto antes de concorrer.

Com efeito, a luta foi se fortalecendo, redefinindo as ações políticas dos sindicatos que passaram a ser um espaço de organização dos trabalhadores rurais diante do latifúndio, sempre com o apoio da CPT, como na assessoria jurídica e técnica.[12] A respeito dessa retomada dos sindicatos, um dos sindicalistas nos relata:

(...) o que era mais triste é que os primeiros sindicatos, não digo sindicato, porque o sindicato é uma estrutura, o sindicato é um registro, o sindicato é unido com os trabalhadores, mas para a gente tomar esse sindicato da mão do pelego, que era quem dizia o que fazer naquele tempo, é que foi uma briga para retomar da mão do pelego, quem diziam eram os patrões, os patrões que davam o dentista, pagava o funcionário, a prefeitura pagava o funcionário, mas quem dizia o que o sindicato tinha que o que fazer eram os patrões, não os trabalhadores. Aí a gente foi para cima, tomou o sindicato dos trabalhadores das mãos dos patrões, e dizia, daqui para frente quem vai dar o rumo do sindicato somos nós. Aí começou a briga, porque a partir da hora que os patrões mandavam, diziam não, espera lá, essa terra ou é do meu amigo, ou é do meu compadre, ou é do meu conhecido, aí não tinha lógica, tu estavas com licença da palavra, com o rabo preso na mão dele e ele que direcionava para onde tu fosse. A partir daí que o sindicato foi retomado pelos trabalhadores, os trabalhadores que decidiam, aí que começou o pau, por isso que deu muito derramamento de sangue nessa região, foi a partir daí. (...) Os trabalhadores diziam, não, quem vai decidir o rumo do sindicato é nós, aí começou as ocupações, não tinha patrão, não tinha compadre, se a terra fosse vistoriada para fazer o levantamento, ia vistoriar e se ela desse improdutiva, o cara vinha para cima, não deu improdutiva o governo vai pagar, indenizar por ser pública, ele só paga indenização se ela for improdutiva, é a lei da reforma agrária e vai fazer com que ela seja desapropriada, não é nós não, nosso papel é o que a gente está fazendo, dar o rumo e fazer com que os trabalhadores sejam muito claros na sua organização. (Antônio Gomes, coordenador da Fetagri do Sudeste Paraense, 56 anos, em entrevista concedida em 20 jun. 2014, grifo nosso)

A disputa sindical impôs uma luta diante da necessidade de retirar dos sindicatos aqueles dirigentes alinhados aos interesses do governo civil-militar, da oligarquia dos castanhais e de empresas agropecuárias e realizar eleições diretas em que dirigentes advindos do coletivo camponês-posseiro pudessem concorrer e, assim, reestabelecer demandas dos trabalhadores rurais e não dos “patrões”, especialmente no que se refere à temática da reforma agrária.

Com a retomada e/ou criação de sindicatos com dirigentes advindos dos camponeses-posseiros, iniciou-se por meio dessas entidades um processo de ocupação de áreas identificadas como públicas, particularmente no “Polígono do Castanhais”.

Nesse contexto, os camponeses-posseiros sindicalistas iniciaram a ocupação de vários castanhais existentes nos municípios de São João do Araguaia, Marabá, São Geraldo do Araguaia, Xinguara, Eldorado dos Carajás, São Domingos do Araguaia, Nova Ipixuna e Piçarra, culminando em diversos conflitos com as famílias pertencentes à antiga oligarquia dos castanhais que requeriam essas áreas como de sua propriedade, mas cuja titularidade não foi reconhecida pelo Getat. Contudo, essa ofensiva sobre os territórios dos latifundiários levou à ocupação de 62 castanhais (perfazendo uma área de 30.491.279,19 hectares), que resultou na criação de 38 projetos de assentamentos rurais, a partir da desapropriação daqueles castanhais entre 1987 e 1988, conforme pode ser observado na Tabela 2.

Tabela 2 – Projetos de assentamentos criados a partir da ação sindical dos camponeses-posseiros no Sudeste Paraense

|

Municípios do Sudeste Paraense |

Quantidade de castanhais desapropriados entre 1987-1988, pela luta camponesa-posseira |

Total das áreas dos castanhais ocupados por município (Hectares) |

Projetos de assentamentos criados a partir da luta sindical/camponesa-posseira |

|

São João do Araguaia |

4 |

11.991,47 |

3 |

|

Marabá |

3 |

10.054,33 |

2 |

|

São Geraldo do Araguaia |

34 |

30.387.820,75 |

22 |

|

Xinguara |

1 |

3.600 |

1 |

|

Eldorado dos Carajás |

12 |

51.735,80 |

6 |

|

São Domingos do Araguaia |

5 |

16.097,75 |

2 |

|

Nova Ipixuna |

2 |

7.200,00 |

1 |

|

Piçarra |

1 |

2.779,09 |

1 |

|

Total |

62 |

30.491.279,19 |

38 |

Fonte: Incra-SR-27.

Nessas ocupações dos castanhais, os camponeses-posseiros sindicalistas adotaram algumas estratégias para ocupação da terra. Destarte, por se tratar de um espaço bastante extenso e com a presença ainda da mata nativa, territorializavam-se nos castanhais mais periféricos.

Desta feita, utilizavam-se da seguinte metodologia: um grupo de homens se dirigia ao interior dos castanhais e preparava a terra para o plantio de cultivos básicos, como o arroz, feijão, mandioca, entre outros produtos; outro grupo, geralmente armado, ficava responsável por vigiar o local, e após esse processo se retiravam – ou seja, desenvolviam ações rotativas, não permanecendo no local, ao menos no início desse processo de ocupação da terra. Essa metodologia foi retratada com detalhes, particularmente na ocupação do castanhal do Cuxiú, entre 1980 e 1981 (São Domingos do Araguaia):

(...) a primeira ocupação foi numa área dos Mutrans [conhecida família da oligarquia dos castanhais], o Cuxiú [antigo castanhal existente em São Domingos do Araguaia],[13] (...) lá no Cuxiú era um castanhal antigamente público (...) castanhal do povo. E o Vavá [Osvaldo dos Reis Mutran],[14] quando ele foi prefeito de São João [do Araguaia], expulsou todo mundo, nós vamos retomar esse castanhal, a ideia, está vendo, é conhecida em São Domingos [do Araguaia]. Uma senhora já idosa que falou que foi expulsa do Cuxiú e ela falou o lugar, e lá tinha prova que tinha, pois tinha manga, se tem manga, se tem prova que tem gente que plantou né? (...) E o Vavá os expulsou porque eles faziam roça (...) quando eles saíram [os posseiros] foram trinta homens e berrados [armados] com tudo, com tudo que necessitava. É cartucho, me lembro que tinha uma lei no Cuxiú, que tu tinha que levar um fardo de farinha, dois litros né? Sal e no mínimo três cartuchos e com a condição de trazer mais se precisar, porque cartucho servia para comer né? A caça, te defender e tudo, era a lei do Cuxiú, essa aqui. Eu vi os caras “abre a boroca [bolsa/mochila] aqui, três cartuchos estão bons, tu vais”, é porque também era a segurança, e saíram trinta e duas pessoas (...) agora só não ia mulher, só vi mulher lá quando era casal novo, bem novinho, novo assim que não tinha criança nenhuma, as crianças nunca vi, mulher, nem crianças durante os primeiros anos. (Emmanuel Wambergue, ex-dirigente da CPT de Marabá-Pará, 61 anos, em entrevista concedida em 3 nov. 2018)

Nesse momento de ocupação de terras, os sindicatos foram de fundamental importância, pois além de auxiliarem na organização dos camponeses-posseiros no sentido de entrarem e resistirem na terra, denunciavam as diversas formas de violências cometidas pelos latifundiários contra os trabalhadores rurais.

Além do apoio da Igreja e dos sindicatos, os camponeses-posseiros recebiam ajuda de pequenos comerciantes que lhes doavam remédios, alimentos e sementes e firmavam parcerias com comunidades rurais:

[...] quando tu ias plantar, porque eles não tinham terra, aí a gente inventou um sistema de empréstimo, que era o sistema deles, entre as comunidades de baixo emprestavam semente. Bom, claro que tinha comunidade como da Vila Santana que era no meio da Transamazônica, produção de arroz, que..., lá não tinha problema de terra, então eles emprestavam, aí te empresto um saco de arroz pra plantar e tu me dá dois na colheita, era o sistema que eles utilizavam, acho que até hoje deve existir ainda. Estou contanto essa história, mas se a gente vê porque que tem posseiro que tem PA hoje é por causa disso aqui que eu estou dizendo. (Emmanuel Wambergue, ex-dirigente da CPT de Marabá-Pará, 56 anos, em entrevista concedida em 24 jun. 2013, grifo nosso).

Ao longo das formações políticas nas CEBs e ocupações de terras, os camponeses-posseiros, agora sindicalizados, foram se formando como entes coletivos, comunidade, ou seja, um sentimento de união. Alguns dirigentes sindicais, mesmo quando conseguiam terras, continuavam a luta em prol da democratização desse meio de produção para os seus semelhantes, já que era a existência da comunidade/vizinhança que lhes garantiria a permanência no local, visto que diante das precariedades/violências enfrentadas, a ajuda mútua (denominada localmente de mutirões) era fundamental para a proteção, alimentação, assistência em relação a enfermidades etc., como bem retrata a fala abaixo:

(...) o que o senhor está fazendo com isso aqui, o senhor não tem terra? Ele [o sindicalista Almir Ferreira Barros] deu uma resposta que eu tenho certeza que o cara não entendeu, uma resposta bem de lavrador né? É, eu sei que eu tenho terra, mas o que adianta eu ter terra se eu não tenho vizinho? O cara não entendeu, militar, ele não entendeu, mas todo mundo entendeu, eu entendi, eu sou camponês, eu entendi, eu sei o que que é ficar sem vizinho. Tu não és doido não, porque quem é que vai te levar na rede amanhã? Quem é que vai te dá um cartucho, porque não tem? (...) é veado que ele vai comer hoje, eu vou receber um pedaço, ou se é veado que eu vou comer, ele vai ganhar um pedaço. (Emmanuel Wambergue, ex-dirigente da CPT de Marabá-Pará, 61 anos, em entrevista concedida em 3 nov. 2018, grifo nosso)